本日、将棋道場で指導対局を受けました。もちろんフルボッコで負けましたよ。

序盤の練習のためあえて平手でお願いし、▲左美濃急戦(自分)vs△四間飛車(先生)の形で指しました。

どうも、自分は左美濃急戦のことを勘違いしていたようです。

指導対局の詳細は差し控えますが、これぐらいは書いても良いかな。

(自分)「これって、7一玉型藤井システム・・・」

(先生)「いいえ、オレ流システムです。」

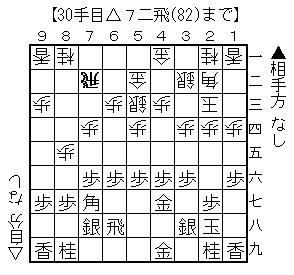

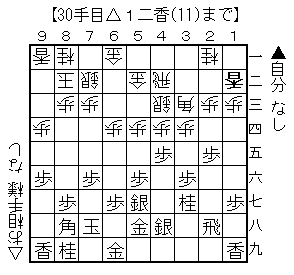

例えば、田丸先生の棋書[1]には、以下の局面が載っています。

しかし、ガチの四間飛車党は後手のような駒組はしないんですね。指導対局で良く分かりました。

ほとんど何も理解していなかったのにも関わらず、3つ前の▲四間飛車vs△左美濃急戦ではよくもベラベラと勘違いを書いたものです。

今は恥ずかしい思いでいっぱいです。しかし、そういう経験をしないと成長できない人間なので。

たとえ過去のブログで記載した「私の見解」が間違っていたとしても、それはあえて撤回しないようにします。

何かを書いたり述べたりしたことには責任が伴います。それを自分の都合だけで撤回してしまうと、私の見解が軽いものになってしまいます。

こういう間違いには私個人が笑われるという以上の影響は無く、害は無いでしょう。

そして私は、自身の見解を述べる⇒間違いに気づく⇒恥ずかしい思いをする⇒・・・ということを繰り返すことでしょう。

ただし当ブログに、特定の個人・団体を中傷するようなものが含まれていたら、話は別です。謝罪&撤回させて頂きますので、ご指摘下さいます様お願い致します。

本題に戻ります。左美濃急戦は対抗系後手番のために私が用意した作戦ですが、今一度、(1)戦法選択と(2)選択した戦法との付き合い方を見直す必要がありそうです。

(1)戦法選択

後手番の急戦策で私が思い付くものといえば・・・

A:後手番でも5七銀左急戦を採用する(青野先生みたいに)

B:8七玉型左美濃急戦(採用中)

C:7九玉型左美濃急戦

これら戦法の歴史的順序はA⇒B⇒Cで、Aは無理そうなのでBを選択しておりました。果たしてそれで良いのか。

(2)選択した戦法との付き合い方

仮に、今後も8七玉型左美濃を採用するとします。

A:左美濃に囲うと、相手の陣形によっては急戦を断念して、持久戦へシフトせざるを得ないのでは?

B:また、相手の陣形によっては8七玉型左美濃を組み替えたり、そもそもその囲いを断念せざるを得なかったりするのでは?

C:そもそも後手番で急戦という考えがナンセンスでは?

むむむ・・・

しばらくは文献調査ですかね。手元の中座先生の棋書[2]に、指導対局と同一局面が載っていたので読み返してみます。

【参考文献など】

[1]田丸昇、「急戦左美濃戦法」、創元社、1988年

[2]中座真、「対振り飛車 左美濃戦法」、マイナビ、2021年