それでは第1回目は、四間飛車党の二段の方との対局を振り返ります。

戦型は対振り急戦、戦法は▲4五歩早仕掛け(自分)vs△4三銀型四間飛車(相手方)。

相手方はご年配の方で、私が5七銀左急戦を明示すると、「懐かしい。谷川先生が良く使っていた戦法だね。」と仰られました。

そのような格調高い将棋は無理でも、せめて局面を台無しにしないようにと、気持ちを入れ替えました。

局面は定跡型の進行で進行し、相手方は24手目に△4三銀を選択されました。

この手に対しては、昔は▲4五歩早仕掛けが有力とされており[1]、現在も畠山(鎮)先生の棋書[2]でも推奨されています。

それに倣って、私は▲4六歩と応手しました。

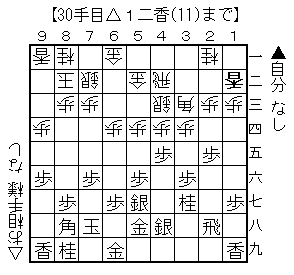

相手方は藤井新手(△5四銀)を選択されなかったので、以下の局面に。

△1二香は珍しい手だと思いました(ここで油断したのが、本局の一番の敗因でしょう)。

▲2四歩、△同角、▲4四歩、△同銀、▲2四飛、△同歩、▲3一角と進み…。

相手方は△5三銀と応手されました。

30手目△1二香が活きる展開になり、正直驚きました。この仕掛けに対して、振飛車側にこんな構想が存在していたとは。

▲1一角成には△2九飛で、振飛車の美濃囲いが固くて速度負けしそうです。

やむなく▲4二角成で飛車を取りましたが、その後の▲2二飛が悪手だったようで、その後色々あったものの負けました。

ちなみにネット対局ではだいたいこういう展開になります。△1二香が入っていると、▲2三角がなおさら厳しいので。

まぁでも、こういうのを勝手読みとでも言うのでしょうか。

手前味噌で恐縮ですが、▲4五歩早仕掛けを相手方に許して頂ければ、大体は勝ってきました。

しかしそれ故に、この戦法に対してある種の慣れのようなものが生じ、手なりで指してしまったのだと思います。

山田先生も「将棋に慣れるな」[3]と仰っていたのに…。その教えを守れていなかったです。

今一度、定跡や戦法に対する自分の姿勢を見直す必要がありそうです。

【参考文献】

[1]山田道美将棋著作集、大修館書店、第一巻、p.257、1980年

[2]畠山鎮、「すぐに使えてすぐ勝てる!、将棋・振飛車破りの基本」、マイナビ、2017年

[3]山田道美将棋著作集、大修館書店、第八巻、p.327、1980年