「音楽現代」(1975年5月号)にまた面白い記事(故・武川寛海氏による)がありました。

ベートーヴェンの本当の最後の言葉は、実は、有名な「諸君、喝采したまえ、喜劇は終わった」(Plaudite, amici, comoedia finita est)ではなかった!?

そもそも、その言葉をなぜドイツ語でなく、ラテン語で言ったのか?

それは、元ネタがラテン語だからである。

元になったのは、ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスのよく知られた言葉、「喝采せよ、劇は終わった」(Plaudite, acta est fabula )。

ベートーヴェンが「諸君、喝采したまえ、喜劇は終わった」と言ったのは1827年3月23日である(息を引き取るのは26日)。

このとき、ベートーヴェンは「医者たちは手を尽くしたが駄目であった。何の役にも立たなかった」という気持ちでいわばダジャレを一発かましたのである。彼はダジャレ好きであった。しかも彼は以前からしょっちゅうこの言葉を言っていた。

それでは、ベートーヴェンの本当の最後の言葉は?

『残念、残念、遅すぎた!』 „Schade, schade, zu spät!“ である。

ベートーヴェンのいる部屋に出版社から贈られた12本のワイン(※↓)が持ちこまれたのだが、ベートーヴェンはそれらを飲むことができずにそう言ったのだ。そのあとすぐに彼は、声も出せないような最後の苦しみに襲われたのである。夕方になって彼は意識を失い、うわごとを言いはじめた。

うわごとのほうは伝えられていない。

。。。なんだー、そうだったのかー。意外と庶民的?ちなみに武川寛海さんってタケカワユキヒデさんのお父さんだそうです。勝手に下手くそな要約をしてしまいすみません。

※(追記)ベートーヴェンは持ち込まれたワインをまったく飲めなかったわけではなかったのかもしれません。ちょっとよかったかも?

近衛秀麿著『ベートーヴェンの人間像』(昭和45年・音楽之友社)によると、

「ベートーヴェンが、かねてから飲みたがっていた優秀なライン・ワインの古酒が、ちょうどこの日【*】に、マインツ市の楽譜出版商ショット社から届けられた(ここで「残念、残念、遅すぎた」の言葉)。この葡萄酒は小さなティー・スプーンで、彼が息を引き取るまで彼の口を湿したのであった。」

とあります。

(*「この日」・・・この本では「諸君、喝采したまえ、喜劇は終わった」と同じ日である3月23日なのか翌24日なのか微妙。「残念、残念、遅すぎた」と言った日の夕方から意識を失い、二日間ベッドに横たわっていた、とは書かれていますが。。)

ベートーヴェンは弟への手紙に「ライン・ワインなしでは生きられない」„Ohne Rheinwein kann ich nicht leben"と書くほどライン・ワイン好きだったようです。どんな味?銘柄も知りたいです。(←ネットにいろいろ情報がありました。)

また、ベートーヴェンにワインを届けたショット社というのは現存する、歴史の長い出版社なんですね。ベートーヴェンを恩人として仰ぐショット社のウェブページからです。↓

「ショット社は、1770年ベルンハルト・ショット(Bernhard Schott, 1748-1809)によってドイツのマインツに設立された、230年を越える歴史を持つドイツ最大の音楽出版社です。創立当初は宗教曲、宮廷音楽などの出版をしていましたが、19世紀に入り、ベートーヴェンの作品の出版を手がけたことがショット社の歴史にとっても、また音楽史的にも重要な意味を持つ事業となりました。 《ミサ・ソレムニス Op. 123》、《交響曲第9番 Op. 125》、などベートーヴェンの後期の重要な作品がショット社から出版されました。1859年にはワーグナーと契約をかわし、《ニーベルングの指環》、《ニュルンベルクのマイスタージンガー》、《パルジファル》など、当時他の音楽出版社が、あまりの巨大さに尻込みしたといわれる作品をショット社がてがけました。ショット社にとってもワーグナーのオペラを出版するのは極めて困難な事業でしたが、これによりショット社は「ワーグナーの出版社」と呼ばれる栄誉を手にしました。」

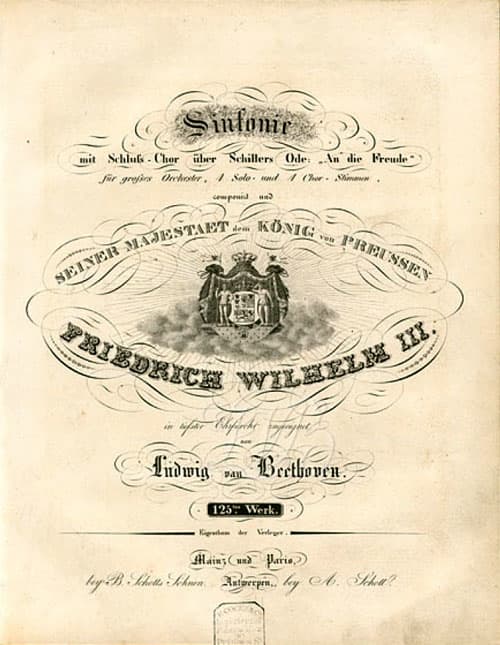

↓ IMSLPよりショット社の第九の表紙(1826年)。この頃はベルンハルトの息子たちが頑張っていたようです。

この表紙によると第九の正式な名称はこのようになります。(9番とはどこにも書かれていないんですね。それにしても長っ)

Sinfonie mit Schluss-Chor über Schillers Ode: „An die Freude" für grosses Orchester, 4 Solo- und 4 Chor-Stimmen componirt und seiner Majestaet dem König von Preussen Friedrich Wilhelm III. in tiefster Ehrfurcht zugeeignet von Ludwig van Beethoven. 125tes. Werk.

シラーの頌歌『歓喜に寄す』を終結合唱とし、大オーケストラ、四人の独唱者と四声の合唱のために作曲され、プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム三世陛下に、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンによって最も深い畏敬のうちに献呈された交響曲、作品125