古本屋で『チャップリン自伝』中野好夫訳(新潮社、1966年)を税込100円で買ってきました。

チャールズ・チャップリン(1889-1977)がアインシュタインなどの有名人と一緒に写っている写真がたくさん掲載されており、中には音楽家とのものもありました。

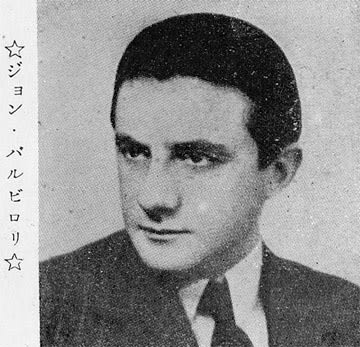

1. ピアニスト、レオポルド・ゴドフスキー(Leopold Godowsky, 1870-1938)と。

↑ チャップリンの向かって左にいる長男でヴァイオリニストのレオポルド・ゴドフスキー・ジュニア(Leopold Godowsky Jr.)はのちにカラー・フィルムの発明者の一人になったそうです。

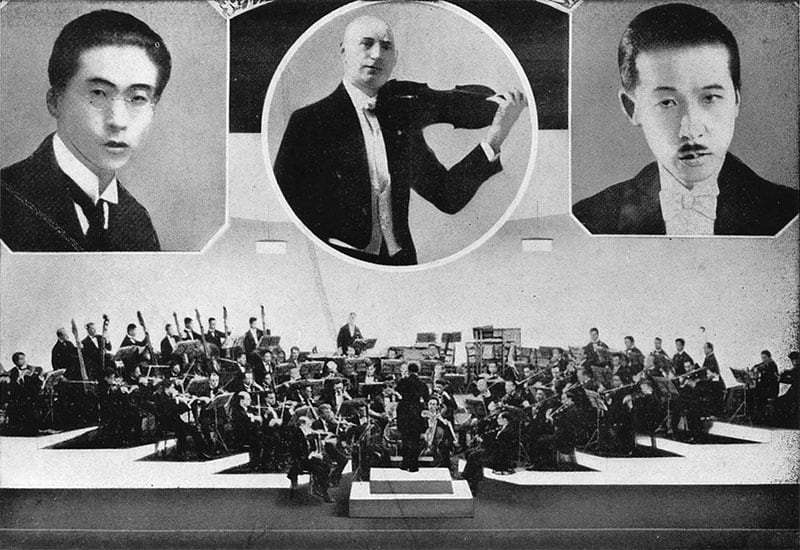

2. ヴァイオリニスト、ヤッシャ・ハイフェッツ(Yasha Heifetz,1901-1987)と。

↑ ふたりとも若いですね。香取慎吾似

3.クララ・ハスキル(Clara Haskil, 1895-1960)、パブロ・カザルス(Pablo Casals, 1876-1973)と。

↑ どういう事情で一緒なのか調べます。