以前、サン=サーンスの男声合唱曲「サルタレッロ」(Saltarelle, Op. 74)をフランス語で歌ったんですが歌詞の意味が解っていませんでした。自分のためにいくつかの翻訳サイトを駆使して日本語にしてみました。間違いがあると思いますので直していきます。

--------------------------

Saltarelle(サルタレッロ、昔のイタリアのダンス)

さあ、ローマの子供たちよ

みんな陽気な歌を歌っている。

平野と山を離れて

タンバリンに合わせて踊ろう。

Venez, enfants de la Romagne,

Tous chantant de gais refrains,

Quittez la plaine et la montagne

Pour danser aux tambourins.

------------------------

神聖なローマはあなたに与える、

マリア様の喜びを。

彼女は王座からそれを許してくださる。

彼女は必要なとき自分の目を隠す。

Rome, la sainte vous les donne,

Ces plaisirs que la madonne,

De son chêne vous pardonne,

Se voilant quand il le faut.

------------------------------

仮面カーニバル、

スパンコールで飾ったスカート、

鐘、幻想的な叫びは

警察の手先どもをダメにする。

Le carnaval avec son masque,

Ses paillettes sur la basque,

Ses grelots, son cri fantasque,

Met les sbires en défaut.

-------------------------------

足を踏み鳴らそう!

もう一度手を叩こう!

夜が来て、それから夜明けが来るが

ダンスし続けることとは何も関係ない!

Frappons le sol d'un pied sonore!

Dans nos mains frappons encore!

La nuit vient et puis l'aurore,

Rien ñ'y fait dansons toujours!

----------------------------

複数のキスが逃げて飛び去る。

文句を言うの? クレイジーダンスは

母親たちに言葉を失わせる。

愛のためにはとても良い。

Plus d'un baiser s'échappe et vole;

Se plaint-on? la danse folle,

Coupe aux mères la parole,

C'est tout gain pour les amours.

-------------------------

私たちの後についてくる善良な司祭、

しかし過ごし方を知っていて

すべてを放っておいてくれる。

聖書を持ちながら

見てはならないものからは何も見ない。

Le bon curé, qui pour nous suivre,

Laisse tout, mais qui sait vivre,

Ne voit rien avec son livre,

De ce qu'il ne doit pas voir.

----------------------------------

しかし何だって!

明日はカマルドリ会の僧侶たちが

修道院の個室から出てくる。

そのあと、四旬節、断食と教皇勅書。

街には雨が降るだろう。

Mais quoi! Demain les Camadules

Sortiront de leurs cellules;

Puis, carème, jeûne et bulles,

Sur la ville vont pleuvoir.

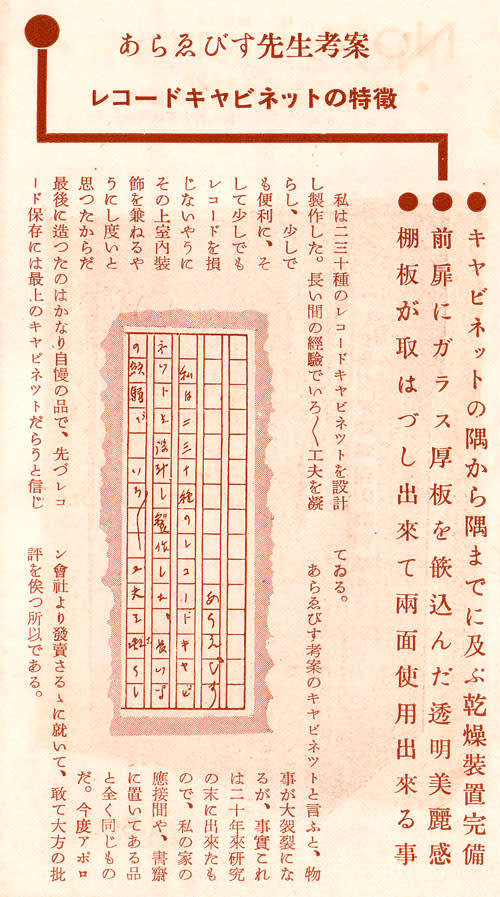

王座【chêne=オークの木】に座す聖母マリア

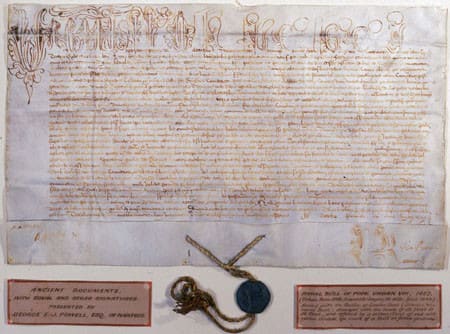

ローマ教皇の大勅書【bulle=教皇の印章→勅書の意味に】(画像はWikipediaより)