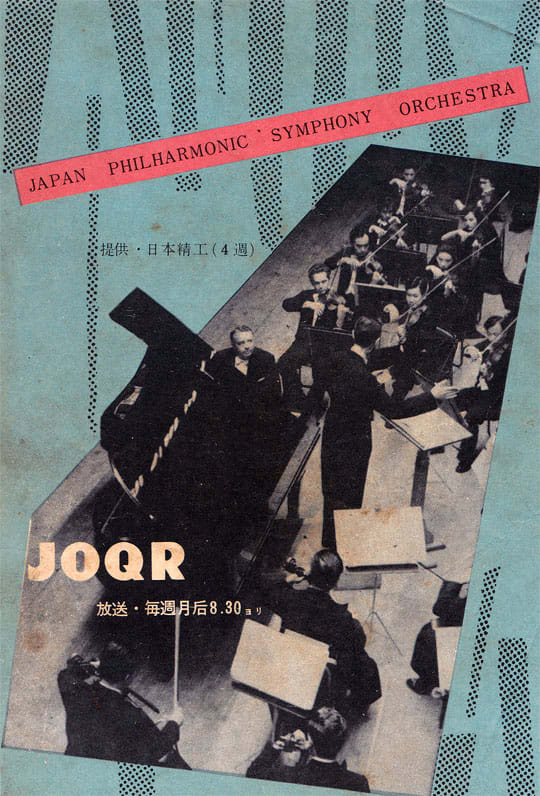

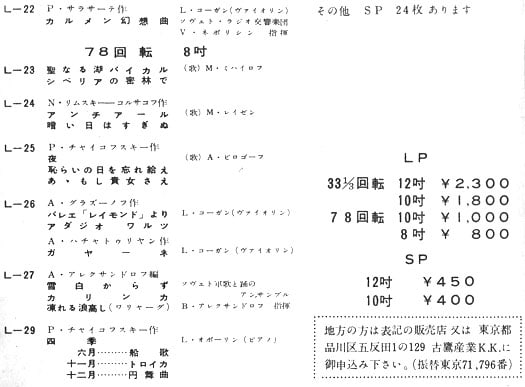

芸術新潮1958年9月号に、日米2人のオーケストラ団員かつ写真家の記事がありました。

オーケストラの中から指揮者やソリストを撮るわけだから、これ以上良い撮影場所はありませんね。

1. フィラデルフィア管弦楽団のチェリスト、エイドリアン・シーゲル

Adrian Siegel, 1898-1978 チェロを抱えながらの撮影。

シーゲル氏は音楽家専門の写真家でもあり、指揮者オーマンディの理解と楽員たちの協力を得て、リハーサルの途中、チェロをカメラに持ち替えて自由に撮れる立場にあったそうです。シーゲル氏撮影の写真集も出ているようです。

↑ マリアン・アンダーソン(Marian Anderson, 1902-1993)

↑ アルトゥール・ルービンシュタイン(Arthur Rubinstein, 1887-1982)

↑ ユージン・オーマンディ(Eugene Ormandy, 1899-1985)。シーゲルは当然ながら彼の写真をたくさん撮影したようです。

↑ フィラデルフィア管弦楽団に客演したトーマス・ビーチャム(Thomas Beecham, 1879-1961)が自分の録音のプレイバックを聴いている。

↑ エルネスト・アンセルメ(Ernest Ansermet, 1883-1969)のリハーサル。

↑ トスカニーニ(Arturo Toscanini, 1867-1957)のリハーサル。

↑ 打ち合わせ中のストラヴィンスキーと首席トロンボ二ストのチャールズ・グシコフ(Charles Gusikoff, 1897-1966)

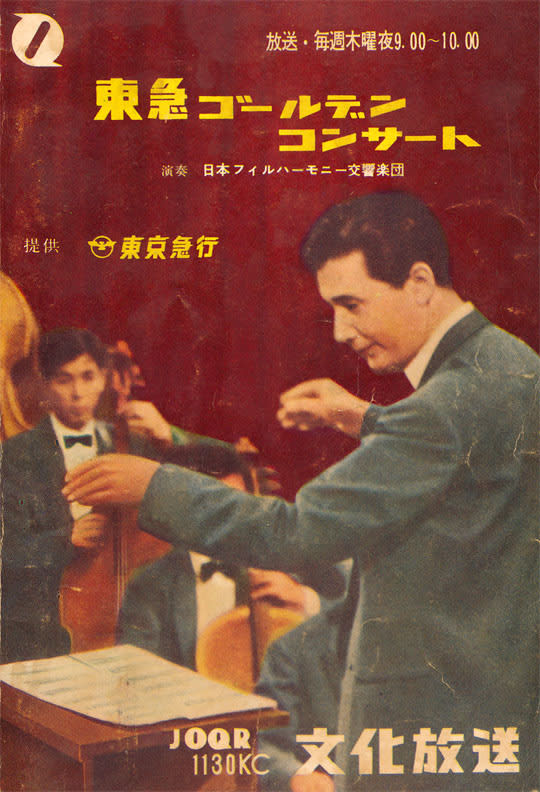

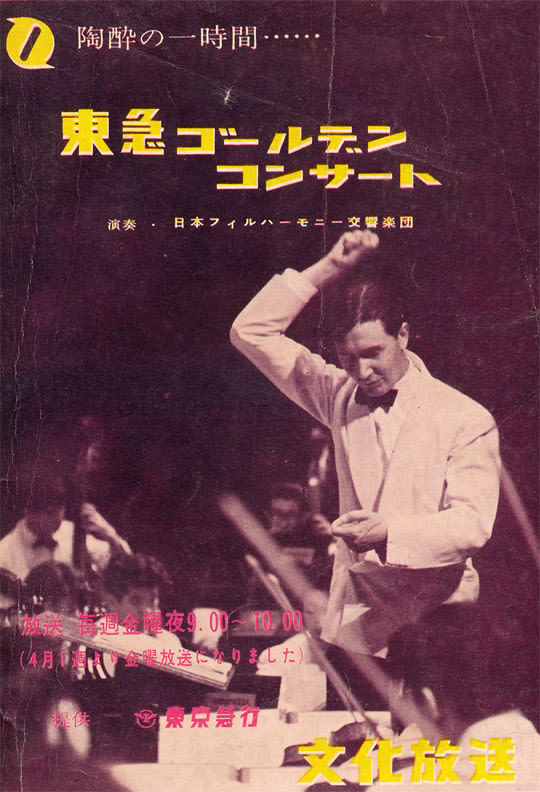

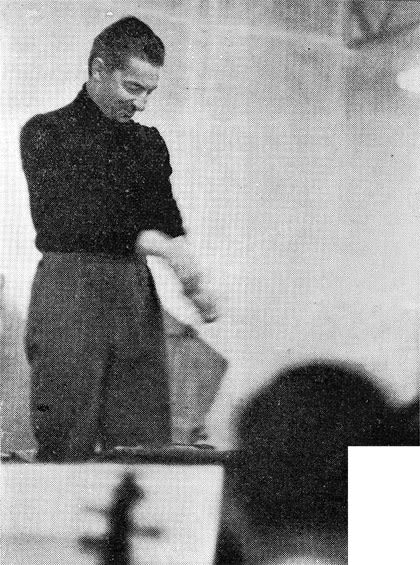

2. NHK交響楽団のヴィオラ奏者、貝増善次郎

貝増氏は「音楽舞踊写真家協会」の会員でもありました。シーゲル氏の作品はリハーサル中のものがメインでしたが、貝増氏の写真には演奏会本番の最中に撮影されたものも。

↑ ローゼンストック。「最後の来日の時、顔を真っ赤にしてのフォルテの指揮ぶりを撮ったもの。」 演奏に集中しろって怒られそう。

↑ カラヤン初来日時、リハーサル室で楽員にブラームスの弾き方を説明しているところをヴィオラの席から「隠し撮り」。

なんかドキドキしますけどもっとたくさん貝増さんの写真を見てみたいです!

以下、1956年9月初旬に銀座の小西六のギャラリーでのシーゲル氏の写真展を偶然見つけ、よくもこんなに自分と似たことをしている人間がいるもんだと驚いたという貝増氏による文章の抜粋です。

---------

近頃のようにヴィルテュオーゾと協演出来る機会は、かなりあっても、リハーサルの撮影は許可されず、演奏会では主催者や整理係の恐いおじさん、おばさんにペコペコし、熱心な聴衆の邪魔にならぬようにカメラに弱音器(綿入れフトン)をかぶせ、ffの時にそっとシャッターを切らねばならない僕は、一枚の写真に、どれだけの努力と苦労を重ねて来たことでしょう。一度でも良いからシーゲル氏のように自由に撮りたいと思います。長幕のオペラの時など、中腰で撮影していたため、翌日は階段も上れず、全く困った事がありました。何時も音楽会の撮影には主催者側と事前に打ち合せて行くのですが、アンコールの時は聴衆に邪魔にならなければシャッターを切っても良いと許可が下りても、その曲目が始終ppで奏せられるハイドンのセレナードやドビュッシイの月の光などではシャッターを切りたくても切る事が出来ません。こんな時は音のしない写真機を作って呉れと、思わず叫びたくなります。

---------

コンパクト・デジカメとかなら音はしませんよね。今でも隠し撮りしている団員がいたりして。。