日本柔道はリオデジャネイロオリンピクで復活の兆しを見せた。井上康生氏のもと、選手の育成をはじめ意識改革が進み、その成果が現れたのだろう。それはそれで実に慶賀の至りである。

しかし以前から書いているが、私はどうも柔道の試合の縺れ合いが好きになれない。特にごろごろ転がっての決着も気に入らない。シドニーオリンピックで篠原信一が内股すかしを見事に決めたが、互いに襟や袖を掴んだままのため、ごろりと体が入れ替わったら、上になった相手の勝ちとなった。無論、大誤審である。

ちなみに相撲では、技をかけられ投げられた力士は、自分も相手の回しを掴んでいる場合、その回しを自分から離して受け身をとること教えられるそうである。回しを掴んだまま縺れて転ぶと大怪我のもとになるからである。

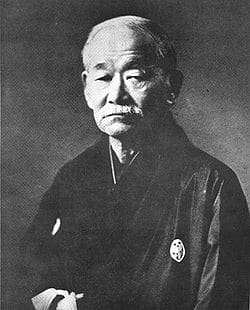

柔道の創始者、講道館の創始者・嘉納治五郎の時代の柔道は、どうも今とは全く異なる武術だったのではないかと思われてならない。残念なことに、当時の嘉納治五郎や、その弟子・西郷四郎の映像はない。

嘉納治五郎は万延元年、摂津国御影村で廻船業を営む治朗作の三男坊として生まれた。治朗作は幕府御用達の大店で、勝海舟の庇護者でもあった。

治五郎は非常に犀利な子どもであった。しかしかなり小柄なため、悪ガキ達の標的となり、いつも苛められていた。学校の成績は抜群に良くても、喧嘩は抜群に弱かったのだ。強くなりたい、あいつらを喧嘩で見返したい、投げ飛ばしたい。

明治三年、新政府に招聘された父の治朗作とともに、治五郎も上京し、官立の開成学校に進学した。優秀なので教師の資格も難なく取れた。彼の志望は外交官になることであった。しかしこのまま肉体の弱者は嫌だ。強くなりたい。

治五郎は天神真楊流の福田八之助の門下に入った。福田八之助は稀代の豪傑として知られていた。治五郎は八之助に稽古をつけてもらった。あっという間に投げ飛ばされ、天井を見つめていた。

「先生、今の技はどうかけるのですか?」「何度も投げられ、何度もかけろ。そのうち体が覚える」と師は言った。

八之助は治五郎に秘伝のすべての技を教えた。そしてあっけなく他界した。治五郎は同門の磯正智の弟子になった。正智も治五郎にその全ての技を伝え、免許を与えてのち、あっけなく他界した。

二人の高潔な師範から学んだ柔術の歴史は俺が伝える。柔術は単に武術、武道ではない。理論が大事だ。そしてそれより大事なのは、肉体鍛練を超えたもっと道徳的な、全人格形成的なものが必要なのだ。それが勝つことよりも大事なのだ。治五郎は「柔道」と呼ぶようになった。

明治十四年、東京帝国大学文学部を卒業した治五郎は、外交官の道には進まず、学習院の教師となった。二十三歳のとき、周囲の反対を押し切り、下谷のボロ寺の永昌時の一角を借り、「嘉納塾」を開いた。彼は多くの門下生を集めようとは思わなかった。やって来た志望者には「ここは柔術家をつくる道場ではない」と言った。要するに全人格錬成の道場なのだ。やがて「嘉納塾」は「講道館」になった。

明治十八年、警視庁武道大会には全国から諸流の猛者が集まった。当時の柔道・柔術は全て無差別戦である。体の大きさは関係ない。

講道館柔道はそれらを全て打ち負かしてしまった。小が大を投げ飛ばす。全て一本、投げ伏せるのである。講道館と嘉納治五郎の名は全国に轟いた。

当時、講道館の四天王とか五羽ガラスと謳われたひとりに富田常次郎がいた。彼の息子が富田常雄である。常雄もまた講道館柔道の五段を得たが、「姿三四郎」を書いて作家として名をなした。

姿三四郎のモデルは、四天王のひとり、チビで一番強かったという西郷四郎である。富田常雄は、父から西郷四郎の話を聞かされ続けた。その人物、その神速の技、あの伝説の「山嵐」…投げ飛ばされた相手は悶絶、あるいは失神したそうである。

志田四郎は慶応二年に会津若松で会津藩士の家に生まれた。戊辰戦争の際、一家は戦争を逃れ新潟県津川に移住し、阿賀野川で漁師をしていたらしい。四郎も川舟に乗って育った。四郎の腰の強さ、吸い付くような足指の強さは、この川舟の揺れが育てたのかも知れない。

四郎が十六歳のとき、元会津藩家老で福島県伊達郡の霊山神社の宮司をしていた西郷頼母の養子となった。明治十五年に上京、天神真楊流柔術の道場に入門し、稽古に汗を流していた。彼も小柄で五尺余しかなかった。あるとき四郎は、同門の嘉納治五郎の目に止まった。彼は講道館に移籍した。

後年、西郷四郎は治五郎から講道館の師範代を任されていたが、師の洋行中に出奔し、宮崎滔天の支那革命に奔走した。やがて「東洋日の出新聞」の編集長となり、かたわら柔道、弓道、日本泳法の指導に当たった。彼もまた単なる柔道家ではなかったのだ。

師の嘉納治五郎も教育者として突出していた。東京高等師範学校や旧制五高等の校長を務めている。夏目漱石を松山中学に送り込み、のち旧制五校に送ったのも治五郎である。旧制灘中学や日本女子大学の創立に関わり、治五郎が設立した英語学校の弘文館は多数の中国からの留学生を受け入れた。その中に魯迅もいた。

さて、小柄な嘉納治五郎や西郷四郎の神速の柔道とは、どんなものだったのだろう。漫画家の浦沢直樹もそれを作品に描きたかったに違いない。

「YAWARA!」がまさにそれで、ヒロインの猪熊柔も無差別級で巨体選手を神速で投げ飛ばすのである。彼女を育てた柔道の達人・祖父の猪熊慈悟郎も小柄だが、彼は無差別級で全て一本勝ちしか認めなかった。

作家で随筆家、美術評論家の白崎秀雄は、まことに端倪すべからざる人である。私は彼の作品が大好きだ。その中の一つに「当世畸人伝」がある。

白崎秀雄は柔道も相当やっていたらしい。「当世畸人伝」の中に「阿部謙四郎」があり、この柔道家がいかに強かったかを描いている。

「俗に、柔道の世界では木村の前に木村なく、木村の後に木村なしといふ。昭和十年代に活躍した木村政彦の強豪ぶりを形容する語で、彼を知る者は誰しも誇張とは思はない。このキャッチフレーズは、わたしがあるパンフレットとアナウンサーに提供したものであつた。

その木村を、完膚なきまでに投げ伏せた、ただ一人の男が阿部謙四郎である。」

阿部はその狷介な性格、畸人ぶりから柔道界に嫌われ、遠ざけられていった。彼は昭和三十年代には、既に過去の人となり、その名が語られるときはその畸人変人ぶりに関してであったという。

おそらく阿部謙四郎の柔道は、嘉納治五郎、西郷四郎らの草創期の柔道に近かったのではなかろうか。阿部は植芝盛平に合気道(六段)も学んだ。剣道も六段である。後に日本の柔道界と対立、決別し、ロンドンに渡った。彼はイギリスでは、柔道と合気道と剣道の紹介者として、その名を伝えられている。