こんにちは!はんなり伊豆高原です!

こんにちは!はんなり伊豆高原です!

連綿とパワー

湧き出る

≪九頭龍神社≫!!

身体に漲ったパワーを鎮めるには

此処に決まり!!

本命は。。。

≪冷甘酒≫

と、

と、

≪からみもち≫

!!!!!!!

甘酒は本来冷たい飲み物だそうです!

夏期限定とありますが、頼めばきっと出してくれます!

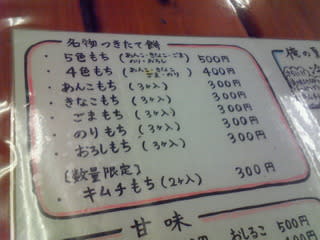

『五色もち

+キムチもち

+冷甘酒』

念のため繰り返します。。。

『五色もち

+キムチもち

+冷甘酒』

。。。です

ここはお休処。。。

先に寄ってはなりませんよ!

~甘酒~

甘酒(あまざけ、醴)は日本の伝統的な甘味飲料の一種で、見た目はどぶろく(濁酒)に類似する。甘酒の起源は古墳時代に遡り、日本書紀に甘酒の起源とされる天甜酒(あまのたむざけ)に関する記述がある。古くは「一夜酒(ひとよざけ)」または「醴酒(こさけ、こざけ(「濃い酒」の意))」と呼ばれた。かつては夏に、冷やしたものまたは熱したものを暑気払いに飲む習慣があり、俳句では現在でも夏の季語となっているが、現在は冬に温めて飲むのが一般的である。体が温まるだけでなく、夏に飲む場合は夏バテを防ぐ意味合いもあり、健康的な飲料として好まれている。正月には、初詣客に有料または無料で甘酒を振る舞ったり、自宅に持ち帰る甘酒を初詣客に販売する寺社が多い。また、米農家が収穫を感謝するため、甘酒を造ったり、祭りに甘酒を供える風習が残っている土地もある。ビタミンB1 、ビタミンB2、ビタミンB6、葉酸、すべての必須アミノ酸、そして大量のブドウ糖が含まれているが、これらの栄養は病院の点滴とほぼ同じ内容であり、ブドウ糖以外は製法(後述)による差異も少ない。「酒」の名は付くが、実際にはアルコール飲料ではなく、未成年者でも飲用が許されている。しかし、原料に含有され、あるいは製造過程で生成されることでアルコールが含まれることがあり、酒に弱い者(特に幼児)が大量に飲むと酔う可能性がある。酒粕が甘酒の原料に使用されることがあるが、酒粕には、日本食品標準成分表によるとアルコール分が約8%程度残存している。 このことから、アルコール飲料としての清酒と同様の扱いをして、本来アルコール飲料でないにもかかわらず、ドライバーが出席する場や未成年の集まる集会での振る舞いが見送られることが多い。マクロビオティックでは砂糖の代わりに甘味料として使われることが多く、海外での需要も高まっている。山陰地方では「甘粥(アマガユ)」と言う所もある。なお、奈良時代の歌人である山上憶良が、『貧窮問答歌』において「糟湯酒」と書き記した歌を残しており、その頃から既に酒粕による甘酒の原型もあったことが窺える。。。