▽一、 素堂の出生地

(1)甲斐国巨摩郡教来石村字山口(『甲斐国志』他)

(2)甲斐国山梨郡府中魚町(『山梨県の地名』他)

○素堂は甲府魚町に生まれ先祖は教来石山口の出身。

(3)○江戸----『風俗文選犬注解』他)

(4)○不明----(『連俳睦百韻』寺町百庵の言)

(5)それの年甲斐の山ぶみをおもひける…亡妻のふるさとなれば、 …外舅野田氏をあるじとする。云々

(素堂自著『甲山紀行』・元禄八年)

(6)国より帰る

われをつれて我影帰る月夜かな 素堂 (元禄二年)

(7)山口家は、その祖山口勘助良侫(蒲生氏郷の家臣)以来、甲

斐国巨摩郡教来石山口に土着した郷士であった。(『国語国文』

「山口素堂の研究」荻野清氏著)

*註 この項は『連俳睦百韻』に『甲斐国志』をプラスした記述。

(8)素堂は江戸の人、云々(『俳諧奇人談』、玄々一著)

素堂は本系町屋にして世々倣富の家なり。云々

(『奥の細道解』、後素堂著)

▽二、素堂の生日

(1) 寛永十九年五月五日(『甲斐国志』)

(2) 寛永十九年一月四日(『連俳睦百韻』)

▽ 三、素堂の生家

(1)甲斐国山梨郡府中魚町、山口屋市右衛門家(『甲斐国志』)

(ただし、『甲斐国志』には酒造業とはない)

(2)山口家は甲府に於いて、魚町西側の本宅を構え、酒造業を営

みて巨富を擁し、

(功刀亀内氏蔵、写本酒之書付及び貞享上下府中甲府細見に依る)

…この項、『国語国文』「山口素堂の研究」荻野清氏著による。

(3)家頗ル富ミ時ノ人山口殿ト稱セリ(『甲斐国志』)

(4)素堂の鼻祖は蒲生氏郷の家臣山口勘助良侫、町屋に下る。

(『連俳睦百韻』)

北巨摩郡蓬莱(正しくは鳳来村)に生まれる。

幼名重五郎、父を市左衛門と呼び、幼時に一家甲府魚町に移

転して酒造業を営む。(『甲州俳人傳』)

▽四、素堂の名前

姓については「山口」で確定出来る。これは『甲斐国志』ばかりでなく、書俳書に使用している。名については、

(1)『甲斐国志』 重五郎・信章・通称官兵衛

素道(堂=道)・市右衛門

(2)『甲斐国志』以前の書

(3)『連俳睦百韻』 太郎兵衛・素堂(素仙堂の略)

(4)『とくとくの句合跋』 松兵衛

(5)『俳諧錦繍緞』 序文名 山松子。(山口松兵衛)

(6)『奥の細道解』 俗名太郎兵衛・名は信章。

(7)『升堂記』 素堂

(8)『竹洞全集』 素堂

(9)『地子屋敷帳』 素堂 (この文書は国会図書館に現存する)

註…素堂の生存中に資料からは官(勘)兵衛の名は見えない。『甲斐国志』以後の書に現れるようになる。

▽四、素堂と林家

(1)自少小四方ノ志アリ。屡々江戸に往還シテ受章句於春齋 (『甲斐国志』)

(2)元禄六年(素堂、五十三歳)林家の門人となる。

(『升堂記』門人名記載)

▽五、素堂の仕官先

(1)舎弟ニ家産ヲ譲リ、使襲称 市右衛門自改官兵衛、時ニ甲府ノ御代官桜井孫兵衛政能ト云者能ク其ノ能ヲ知リ頻ニ招キテ為 僚属 居ル数年、致任シテ寓東叡山下 (『甲斐国志』)

(2)青年時代江戸出府以後、寛文末まで彼の消息は甚だ明瞭を缺き、いかに穿鑿するも要するに憶測に止まり、云々(『国語国文』「山口素堂の研究」荻野清氏著)

(3)弱冠ヨリ四方ニ遊ビ、名山勝水或イハ絶レタル神社或イハ古跡

ノ仏閣ト歴覧ザルハ無シ。(『素堂句集』子光編)

▽六、号、今日庵

(1)茶ハ今日庵宗丹ノ門人号今日庵ハ盖シ宗丹ガ授カ(『甲斐国志』)(2)宗旦筆「今日」の掛軸。(『通天橋』「素堂六物」)山田宗偏か

ら譲り受ける。

▽七、素堂の妻の死

(1)元禄七年(「素堂、曾良宛て書簡」)芭蕉の死に際しての書簡。

(2)人あるひは妻を迎へん事をすすむるを、固辞してやみぬ。

(『俳諧奇人談』)

▽八、素堂の母の死

(1)元禄三年説、甲府尊躰寺山口家の墓所にある墓石刻字による。

『国語国文』「山口素堂の研究」荻野清氏著)

(2)元禄八年夏、人見竹洞著

素堂山処士養八旬 老萱堂至孝乙亥之夏 忽然遭喪哀

(『竹洞全集』「素堂の母に捧げる挽歌」)

▽九、素堂家墓所

(1)素堂の墓所感応寺(天王寺)との関連。

(2)甲府尊躰寺の山口家墓所について、荻野清氏の調査では、

三十基にあまる山口一家の墓標が今も残されていて、その中でも、最も古いのは、寛文十三年六月七日、江岸詠月禅尼 と誌されたものであるという。

(2)小高敏郎氏は、この、江岸詠月禅尼 なる人物が素堂の妻だ

とすれば、素堂は寛文十三年(三十二才)、若くして妻を喪ったことになるといった。

…この項「山口素堂の研究」筑波大学、黄東遠氏著より。

(3) 甲府尊躰寺の山口家墓所について調査の結果、前述の荻野氏の調査とは大きな違いが判明する。山口家の正面の墓石は山口勝(藤)左衛門と読める刻字がある。肝心な主市右衛門の墓石が無い。勤番士萩原氏の刻字のある墓石がある。

正面 元禄三年 皈眞 光誉清意禅定尼 冥位

側面 老母 山口市右衛門尉建立

山口氏勝(藤)左衛門 天和三年

施主山口氏の刻字墓石 年不詳

魚町山口氏の刻字墓石 貞享元年

施主山口氏の刻字墓石 宝永六年

素堂の父母の墓石は不明

この項については別記する。間単に説明すると、この墓所の古い墓石は寄せ集め墓石で甲府勤番士や他家のものもある。素堂の生家とされる「山口屋市右衛門」などの名前も無く、「側面老母 山口市右衛門尉建立」の刻字も後世のものとも考えられる。

いずれにしてもこの墓所と素堂の関与は無い。

▽九、季吟の門人

連歌ハ再昌院法印北村季吟を師トス(『甲斐国志』)

「信章歓迎百韻」延宝二年、霜月三日信章のぼりて興行、

(季吟『廿會集』)

季吟との関係は極めて親密であるが師弟ではない。

この項「山口素堂の研究」筑波大学、黄東遠氏著より。

▽十、不易流行

(1)芭蕉、元禄二年(1689)十二月、京都滞在中、去来に「不

易流行」の理念を説く。(『去来抄』)

(2)素堂、貞享四年(1687)十一月、『続虚栗』其角編、序文

中、

花に時の花あり、つひの花あり。時の花は一夜妻にたはぶ

るゝにおなじ、終の花は、我宿の妻となさんの心ならし。

人みな時の花にうつりやすく、終の花にはなほざりになり

やすし。云々

芭蕉優先の俳諧世界においては致し方の無い話かも知れないが、素堂誤伝の極めつけはこの「不易流行」である。素堂が芭蕉に先駆け掲示しているにもかかわらず、多くの識者は芭蕉が唱えたものとして現在に至っている。

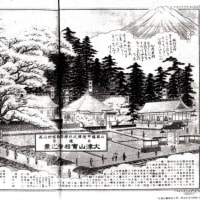

▽ 十一、濁川改浚工事

これは素堂の生涯でもっとも歪められて伝えられている話で、これまでの調査でも素堂がこの工事に関与した足跡や資料はまったく見えない。甲斐国志編纂者の時の代官桜井孫兵衛の末裔などにより、挿入された創作記事と思われる。

『甲斐国志』以来甲斐に於ける素堂は工事の指揮者に土木の神様に祀りあげられる。また甲斐国志記載全編の中で「講談調」の記述はこの素堂(国志は「道」)の項だけである。その後、素堂は河川工事責任者に祭上げられて今日に至っている。

桜井孫兵衛政能の事蹟と素堂の事蹟を重ね合わせる記述方法は『甲斐国志』の他の記述には見られない。素堂没後以来『甲斐国志』が刊行されるまでの百余年間、素堂の濁川工事関与の記事は見られない。素堂濁川関与は『甲斐国志』に突然現れた記載事項である。

宝暦二年(1752)に刊行された『裏見寒話』(野田成方著)には桜井孫兵衛の記事はあっても素堂のことは記載されていない。

(前文略)

其の頃桜井孫兵衛といへる宰臣、明知高才にてこの湖水を

濁川に切落し、其の跡田畑となす。依て今は農民業を安ん

ず。一村挙つて比桜井氏を神に祭りて、今以て信仰す。

▽十二、素堂の評価

(1)『俳諧の國』「芭蕉論稿」山崎喜好著。

(略)ただ彼(素堂)が蕉風完成の初頭に於て、換言すれば詞から心へと深まり行こうとした頃には芭蕉に多くの影響をば与えたであろうと思う。即ち芭蕉に彼の教養をなしている漢詩の詞句やその中に籠る精神を通じて清新な息吹を与えた功は沒し難いに違いないが、芭蕉の晩年に至もなお連続的に寄与し得ることはできず、芭蕉は漸次素堂との世界以上に高まって行った。云々

(2)『芭蕉の肖像 百影』「素堂との交友」乾憲雄氏著

貞享期の素堂の発句が、その気品の高遇さにおいて、当時の芭蕉をしのいでさえいるという評価は、(略)決して過褒ではない。

▽十三、「勘兵衛」類似の氏名

甲府城の城番は寛永十三年より、上級旗本二名宛にこれを命じ、

毎年五月四日を交代の期とした。その旗本の中に素堂が生まれた前年に城番であった人物が「山口勘兵衛」である。

*寛永十八年(1641)四000石 山口勘兵衛

この城番制度は寛文元年(1661)まで続く。

▽十四、山口屋市右衛門

素堂は山口屋の長男として市右衛門を名乗ったと『甲斐国志』にあるが、

*寛文十三年(1673)「魚町丑ノ二月中宿取之覚」に

当月九日ニ西郡筋いますわ村拙者母

毛色悪敷御座候故いしゃにかゝり于今羅有候。

(魚町)四丁目 市右衛門

のような記事も見える。

*元禄十年(1697)「山梨郡府中分酒造米高帳」

魚町 山口屋市右衛門 造高 四十五石

これは享保九年(1723)の調べで、この年まで山口屋市右衛門は健在である。『甲斐国志』以外には素堂と山口屋を結ぶ記述は見えないし、国志は素堂の家が酒屋とは記載されていない。

▽『甲斐国志』「素道」巻之百二 士庶之部

〔読み下し〕

素道 山口官兵衛と云ふ。姓は源、名ハ信章。字ハ子晋。一に公商とも云ふ。其の先は州の教来石村山口ニ家ス。因って氏と為す。

後に居を府中魚町に移す。家頗る富ミ、時の人は山口殿と称ス。

信章は寛永十九年壬午五月五日生ル、故ニ重五郎を童名トス。

長ジテ市右衛門と更ム。蓋シ家名ナリ。

少々自り四方ノ志アリ。屡々江戸に往還して章句を林春斎に受く。亦京都を遊歴して書を持明院家に学び、和歌を清水谷家に受け、連歌は再昌院法印北村季吟ヲ師トス。松尾芭蕉ト同門なり。俳諧を好みて宗因梅翁と号す大阪の人、信徳伊東氏京都の人等ヲ友トシ、假リニ来雪ト号ス。亦今日庵ト号ス。蓋シ宗旦ノ授クル所カ。

遂舎弟某ニ家産ヲ譲り、市右衛門を襲称使め、自らは名を官兵衛と改むる。

時に甲府殿ノ御代官桜井孫兵衛政能ト云ふ者、能く其の能ヲ知り、頻ニ招キテ僚属と為す。

居る事数年、致任シテ東叡山下に寓し、専ラ儒を以て售ル。

人見友元ヲ学友トシ、諸藩ニ講ジテ詩歌ヲ事トス。

傍ら茶、香、聯俳、演劇、平家等ニ及ベリ。

一旦世外ノ思ヲ発シ家ヲ葛飾安武ニ還ス。是れ芭蕉庵桃青 伊賀の人松尾甚七郎、初風羅坊、元禄中没、年五十三ノ隣ナリ。

二人ノ者、志し同じふして先師季吟ノ教エヲ奉ジテ、正風体の俳諧ヲ世ニ行ハントシ、名を素堂と更め堂又道に作る(同じ)實に天和年間ノ事ナリ。

元禄八乙亥素堂年五十四、帰郷シテ父母の墓を拝す。且つ桜井政能に謁す。前年甲戊政能擢され御代官触頭の為め府中に在り、政能素堂を見て喜び、抑留シテ語リ濁河の事に及ぶ。嘆息シテ云ふ。濁河ハ府下汚流ノ聚る所、頻年笛吹河瀬高ニナリ、下ノ水道の壅ガル故ヲ以テ、濁河ノ水山梨中郡に濡滞シテ行かず。本州諸河砂石漂流して其の瀬年々高シ。民は溢決に苦しみ、今に至る尚爾リ国ノ病と為す。實に甚し。山川の部ニ委シ

水禍を被る者十村中に就き、蓬澤、西高橋二村最モ卑地ニシテ田畠多く沼淵トナリ。此の時に当たり、村人魚を捕へて四方にていし食に換へる。蓬澤の鮒魚于州に名ト云ふ。雨降レバ釜を釣リ床重なる田畠も腐敗シテ収稼は毎二十のうち二三ニ及ばず。前ニ居を没する者数十戸は、既に新善光寺の山下ニ移レリ、餘民は今猶堪へザラントス。

政能屡々之ヲ上ニ聞スレドモ言未だ聴カレズ。夫レ郡の為め民の患いを観乃之を救うコト能ずヤ。吾辨じテ去らント欲ス。然れドも閣下に一謁して自の事由を陳べ、可否を決すべく望ミ、謂フ足下ク此ニ絆サレテ補助アランコトヲ。

素堂答テ云フ。人者コレ天地ノ役物ナリ。可を観て則ち進ム、素ヨリ其分ノミ。况や復父母ノ国ナリ。友人桃青モ前ニ小石川水道ノ為ニ力を尽セシ事アリキ。僕謹みテ承諾セリ。公のおうせにこれ勉て宜しくト。

政能大ニ喜ぶテ晨ニ駕すことを命ず。十村ノ民庶蹄泣シテ其の行を送る。政能顧て之れ謂を云ふ。吾れ思ふ所アリ、江戸に到りて直ちに訴ヘントス。事就ざるトキハ汝輩を見るコト今日ニ限ルベシ。構ヘテ官兵衛が指揮ニ従ひ、相叛くナカレト云々。

素堂は剃髪ノママ双刀を挟み、再び山口官兵衛を称す。

幾程ナク政能許状を帯して江戸ヨリ還ル。村民ノ喜び知リヌベシ。

官兵衛又計算に精シケレバ、是れ自リ夙夜ニ役夫を勒して濁河ヲ濬治ス。高橋自リ落合に至る堤を築き、二千一百有余間を導キテ、 笛吹河の下流に會セ注グ。明歳丙子月日落成ス。悪水忽チ流通シ沼淵涸レ、稼穡蕃茂して民は窮患ヲ免ル。以て前に他は奔たる者も皆な舊居に復シ、祖孝墓を修コトヲ得タリ。

是レニ於て生祠を蓬澤村南庄塚ト云フ所ニ建テ、桜井明神と稱へ山口霊神と併せ歳時の祭祀今ニ至るまで怠り無く聊でか洪恩に報いんト云ふ。

素堂は其の事畢リ蚤ク葛飾ノ草庵ニ還リ去リ、亦宿志述し、遂に桃青と共に俳諧専門ノ名ヲ成セリ。

享保丙申元年八月十五日逝ス。歳七十五。谷中感應寺ニ葬す。甲府尊躰寺ニモ碑アリ。法諱は眞誉桂完居士。

政能は同十六辛亥年二月十四日逝ス。歳八十二歳素堂ヨリ少ナキ事八歳

元文三戊午年七月、政能姪斎藤六左衛門正辰ト云ふ者、役を奉じテ本州ニ来リ、御勘定方毛見の鑒札ヲ奉ハル。是より先享保十八丑年ニモ来リキ祠前に石を樹て其の事をす。

和漢二章の前文は附録にアリ。

*斎藤正辰建立 地鎮碑名 甲斐国志 附録の部

〔読み下し〕

甲州の蓬澤・西高橋両村、濁河の剰水を受け大半は沼となって数十年、近隣の七邑も亦た同じである。ことに両村は甚だしい。雨が降れば則ち船に非ずば行くべからず。民は荷物を担いて出づ。河魚の疾いは但に与にするを焉禾黍も実らず、饑□野に盈ツ。将に不毛の地と為らんとす。

元禄甲戊桜井孫兵衛源政能郡の為に于邑に至る。民庶は蹄泣して濬治の計を請う。政能は諾し明る年乙亥帰りて老臣に遡へて其の事甚勤した。国君はこれを恤し、明る年丙子新に政能に命じて検地の功を鳩じ西高橋より落合村に至る堤二千一百余間と泥を開いて塞を决き濁河の流れを導いて笛吹川に会せ遂ちて止む。

是に於て土地は沃乾き、家穡は蕃蕪す。民は以居すべく、租も以て入るべしと。政能の死してから久しい。而して両村の民は愈々その恩を忘れることは能はず。乃ち、政能を奉じて地の鎮めと為し、 祠を建て毎歳これを祀る。あゝ生きて人を益すれば、即ち死してからこれを祀るはいにしえの典也。余、後来其の所由を失うを恐れ、遂に書を石に勒すとかく云ふ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます