亀谷座「甲府芝居繁盛記」

甲府で公演した 歌舞伎役者等

甲府市堺町 大和屋書店

一部加筆・訂正 山梨県歴史文学館 山口素堂資料室 白州ふるさと文庫 清水三郎

甲府芝居の根原

1……道化形の名擾坊主小兵衛来る。

2……小兵衛の灸踊り-徳川綱豊

3……徳川綱豊時代の甲府の風俗

4……日暮庄太夫の説教浄瑠璃

5……歌舞伎操等停止の公儀触書

6……寺社境内の芝居

甲府の芝居は一体今より何年前に始まったのか、容易に其起原を断定はできないが、元緑二年(1689)……江戸の名優坊主小兵管来る……これに端をはっするともいえるが、これ元より正確な資料・史実に基づくものとも云えないが、他に立証すべき事蹟ない上、口碑または古写本に散見する資料を以て斯く推測する外ないし、而して当時の甲府は、住民四方より聚居し、その以前に比べれば戸口著しく増加し、甲府城下の街の形式を備へたるも人ロ僅に一万二三千、今日の甲府市より観れば極めて微々たる一小都市に過ぎない。

甲府様治代の御府内の風俗人情を尋ねてみるに、七分は百姓家にて喰い物は米麥栗で、金銭もすくなし、資質の物も多く交易に致し在方より麥豆杯を持ち床って櫨杯と取替る,何れも是に準じて、畳を敷いている家は稀なり、筵の暖簾(のれん)にて家名もなく、塩を売るは、鹽屋と云い、酒を売るは酒屋と呼びしとかや、囲炉裏に筵屏風を立て、裏には蜀黍穀の垣根にて馬家など作り、土蔵という物は無し。

此貧弱なる甲府に、江戸の名優坊主「小兵衛」来る。実に晴天の霹靂(へきれき)なるべし、小兵衛は延宝(1673~81)・天和(1681~84)の頃、道化形を以て其名高く、其頭糸鬘坊主に髣髴(ほうふつ)の姿で練り歩く、時の人これを坊主と呼ぶ、さればその頃「小兵指人形」とて、小兵衛が糸鬘姿を五月の兜人形に作りしなどの名優なりし者と云う、此時小兵衛の演じた狂言は不明なるも、上一條町より「ヤイト踊」という事をして町々を多き、御城番迄参りし由。

常時甲府は徳川綱豊の領地にて城代及定番を置く、城代は元元禄二年(1689)八月二日迄戸田阿波守、其後を継いだのは岡野伊豆守定番二人の内、高林五左衛門は二年の三月二十六日死去、他の人は森川四郎右衛門と云い、元禄四年(1691)四月迄在役、思うに小

兵衛は、上一様町より金手町、八日町.柳町等の町々を経て、此定番の役宅へ参向した。

即ち後世の乗り込という型にて、「坊主小兵衛」の入府を町々へ触れ廻った。

さて、この「ヤイト踊」とは何か、未だその名を聞かないが「阿國歌舞伎」に「ややこ踊」あり、或はそれを云うのではなかろうか。「阿國」は「出雲のお國」。女歌舞伎の創始者にて日本に於ける歌舞伎の元組なり。

阿國は出雲大社の巫女、父はこの大社所属の鍛冶、中村三右衛門という。

若し阿國の念佛踊なれば、絹の僧衣を着け、鉦を真紅の鉦を真紅二筋にて襟にかけ、それを打ちながら歌って踊る佛號を唱え、世の無常を歌って踊る。その歌は、

光明遍照十方世界、念佛衆生攝取不捨、南無阿弼陀佛、

なむあみだ、はかなしや鈎にかけては何かせん、

心にかけよ彌陀の名號、南無阿弥陀仏、なむあみだ。

そのころ、江戸の堺町には、

天満八太夫の「浄瑠璃芝居」、

江戸孫四郎の「説教芝居」、

江戸次郎右衛門.丹波和泉、薩摩太夫、虎屋源太夫等の「浄瑠璃芝居」、

猿若勘三郎、中村善五郎の「歌舞伎芝居」

ありて、芝居道しばらく華やかならんとする。

印本「元禄曾我物語」には、

ある時中村が芝居にて、坊主小兵衛が「やつし芸」、花弁才三郎が「長口上」、あくびしながら見物、十文字さつまが「景清門破り、天満八太夫がかるかや道ならず聞いてやる。

この小兵衛が甲府に来る。夥しき人気を博せしや疑いなかるべし。

それより十四五年の後、宝永の初年(1704)、府内御崎神社の修理に就いて、東光寺の日暮(ひぐらし)庄太夫に勧進芝居を演ぜたることが同記に見える。東光寺村は今西山梨郡里垣村に属す。『甲斐国志』に

一、説教太夫 万力筋東光寺村、戸六、口十三、男七人・女六人

按に唱門師は、

誦二釋寛印所作領文一佇二立入家門戸ノ傍一鳴二金鼓及彫(ささら)一者

俗云二門教一ナリ、是も呼びて、「佐々良」トハ云ヘドモ、

釋氏ニ関カラズ業ノ転シタルナルベシ

説教の語り物は、尾陽戯場事始に、寛文五年名古屋に於いて、日暮小太夫

五翠殿、山椒太夫、愛護若、苅萱、小栗判官、俊徳丸。松浦長者、生贅(いけにえ)、小晒(こざらし)物語の九作を語り、

同九年、日暮市九郎 同小九郎、曇鸞記(どんらんき)、誓願寺本記を語り、また天満十太夫、横笛滝口、善光寺開帳を語るとあり、外題は略これに盡く、

尚その他にも、熊谷、志田小太郎、法蔵比丘、伏見常盤、阿禰陀胸割、信田妻、梅若、の数曲あれど、右の内、愛護若、山椒太夫、苅萱、梅若、信田妻を五説教として珍重せり。

その起しは、詞にて、

只今語り申すは物語、國を申さば丹波の國かなやき地蔵の御本記をあらあら

書きき立て弘め申すに、これも一たびは人間にておはします。

此時の芝居といふは如何なるものか今詳ならす、ただ説教節は多く操芝居にて、

享保の末年には殆ど其後を絶ちたりと。

宝永二年(1705)五月の公儀触法度書中に、

寺社境内において歌舞伎繰等停止彌可為守候、然れ共先例有之候儀は、

委細書付を以て、申聞可被候。

とあり、その頃説教節の操芝居の流行せしこと想ふべし。

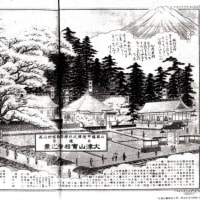

❖それより約五十年後の宝暦(1755)年月不詳、上府中八幡社の境内に於いて歌舞伎芝居の興行あり、狂言役割共に不明なるも、登場の俳優は、

中村吉十郎、市川庄五郎、中村藤十郎、中村京十郎、中村姫吉、市川九蔵、中島龍右衛門、中村鶴太郎、右の外、子供。

❖それに次いで善光寺境内に於いて此一座の芝居あり、尚此一座は引続き光澤寺境内に於いて興行。此時敬學院境内に於いて大黒屋清次郎芝居あり、狂言は不明なるも一座の俳優は

中村四郎五郎、阪東栄蔵、中島蔦右衛門、中島三甫次、鎌倉金五郎、

市川助五郎、市川力蔵、中村國太郎。

❖其後、光澤寺(元稲門村、今伊勢町)境内にては、

中村小吉、中村京十郎、中村蔵右衛門、中村八十治、中村鶴次郎、市川武十郎。

❖千松院詣(元稲門村、今伊勢町)境内にては、

澤村喜十郎、澤村今蔵、市川民五郎、市川和十郎、中町彦五郎、

大谷幸蔵、中村山三郎、中村鶴吉、右之外小結五人、小供三人。

甲斐国志、恵林寺公儀触留、峡中戯場記録、日本演劇史、町年寄坂田氏御用留、

耳の曾宇志、富士川町倉本氏所蔵聞書、同古き日記。

甲府城勤番……支配……組頭……旗本……與力……同心……梅澤芝居……

宝暦九年(1759)五月、左のお触あり。

去比(さるころ)一連寺・光澤寺にて、仕形芝居有之相済侯以後野郎非のものは富

所退散いたし叉立戻り営所にかくまい罷在候(中略心召捕侯節は町役之者可為無念候

丹 波

近 江

丹後、近江共に時の甲府勤番支配なり、丹後は八木三郎盈道(かねみち)、宝暦八年七月二十八日、小普請組支配より勤番支配となり、安永四年(1775)四月朔日御槍奉行となる。近江は川勝左京廣忠、宝暦五年(1755)八月二十八日小普請組支配より勤番支配となり、同十三年十二月十五日御持筒頭となる。

丹後は丹後守に、近江は近江守に任官され、斯く稀したるなり。

此触書を見るに、当時この境内に於いて興行したる芝居の座中に、「野郎陰間」の徒輩あり、市在に出沒して大いに風紀を乱すこと明かなり。

甲府城は、享保九年(1734)三月、松平甲斐守(柳沢吉保)郡山に添封せられし以 来、城主久は国主を置かず、甲府勤番なるものを旗本の内より任 命じて、甲府城の警護に当たらせ、其上に勤番支配二人を置き、一人は大手に、一人は山手に役宅あり、勤番の士百人宛、其上に組 頭二人宛、其下に与力十騎宛、同志五十人宛、以上年な遂うて交替進退するの制度となせり。此制度に依り、始めて甲府に勤番を 置きしは享保九年七月四日なり。

賓暦十年(1760)二月十九日より二十一日迄三日間、赤尾村(塩山)湧泉寺の開帳に「梅澤芝居」の興行あり。

梅澤芝居、是は惣村若者より御取持候、十九日より二十一日まで三日修行、他に一日寺の祝いとして小屋右同断、半之丞屋敷の田一東むき東西六間内前のはり出し手すり一間、南北横八間内振舞毫の所三間五間の積り,甲一両壹分にて、外に惣若者より花代三百支出之、尤花代ぐるみに申定候事、賄は寺にて三日共に致し、宿は喜平次 勘右衛門 権之丞に、致す事、芝居三日の外題、十九日「一谷嫩(わかい)軍記」、二十日「祗園祭禮信仰記」、二十一日「姫小松子日之道」、寺より花甲二朱一樽被遣わし候事、十九日に被遣候事、並び名主長百姓上中下閉帳世話人都合九人にて二百文遣わす事、尤も十九日朝、座元吉右衛門右九人へ廻り候事、二十二日寺にて祝い操有之候、芦屋道満を出す事、(赤尾村保坂無究古日記)。

上記以外にも寺社境内において演劇の興行少なからざるも、古書の多くは散逸して今は知る由もなし。

はしがき 小澤柳涯

元禄の昔、坊主小兵衛の来りしこと、古き寫本に見えたれど、詳しきは知る人絶えて無く、夫れより降って賓暦の晩年(明和元年 1764)亀座屋が創設され、初めて江戸役者の乗り込めりしこと、甲府御町年寄の御用留に見える。これぞ甲府芝居の根原か、爾来命々江戸大阪の名優理を接して登場するあり、見物ひた押に押寄せて、其繁昌算にも盡されず、云ひ傅へ語り傅へて櫓太鼓の昔よりも高し。

さても其年々乗込みし(甲府に来た)役者の面々は、

坊 主 小兵衛 ……江戸の俳優、道化師の名人なりと。

三代目 坂田藤十郎 ……二代目の養子、俳號車連、安永三年(1774)歿。

二代目 中村助五郎 ……江戸の俳優、屋號仙国屋.俳名魚業。

二代目 中島三甫右衛門……江戸の俳優、俳名天幸、綽号を湯島天神と云う。

三代目 坂東彦三郎 ……江戸の俳優、屋号萬屋、俳名楽喜、宝暦四年(1754)生。

五代目 坂田半五郎 ……江戸の俳優、俳名杉曉。

三代目 佐野川市松 ……同 市村羽左衛門の門人。

三代目 市川小團次 ……同 五代目市川團十郎の門人。

二代目 市川八百蔵 ……同 屋号蓬莱屋、俳名中車、四世團十郎の門人。

四代目 大谷廣右衛門 ……同 俳名晩風、寛政二年(1790)歿。

初 代 坂東三津五郎 ……同 屋号、大和屋、俳名中車、四世團十郎の門人。

二代目 山下金作 ……大阪の俳優、屋号、天王寺屋、俳名里紅、

享保18年(1733)生。関西屈指の女形なり。

岩井半四郎 ……江戸の俳優、俳名杜若、延享四年(1747)生。

四代目 市川團蔵 ……大阪の俳優、屋号三河屋、俳名市紅、

延享二年(1745)京都に生。

五代目 市川團十郎 ……江戸の俳優、屋号成田屋、俳名三升、後白猿と改める。

寛保元年生(1741)生。

初 代 西川伊三郎 ……大阪の傀儡師。初吉田氏、天明五年(1785)歿。

吉田文吾 ……大阪の傀儡師。後二代目文三郎。文政十年(1827)歿。

三代目 竹本政太夫 ……浄瑠璃太夫、義太夫節を着す、利兵衛と称す、

江戸に下り、文化十年(1813)歿。

三代目 瀬川菊之丞 ……江戸の俳優、前名、市山富三郎、屋号濱村屋、

俳名路考、寛延三年(1850)生。

二代目 坂東三津五郎 ……江戸の俳優、後荻野伊三郎という、』屋号大和屋。

俳名是葉、寛延三年(1750)生。

四代目 松本幸四郎 ……江戸の俳優、屋号高麗屋、俳名錦江、又錦考、

元文二年(1737)京都で生。

三代目 市川八百蔵 ……江戸の俳優、屋号紀伊国屋、俳名中車、

延享四年(1748)生、文化二年(1805)京都生。

初 代 浅尾爲十郎 ……京阪の俳優、屋号銭屋、俳名奥山、

享保二十年(1735)生。

三代目 澤村宗十郎 ……江戸の俳優、屋号紀伊国屋、俳名訥子、

宝暦三年(1753)生、三世市川八百蔵の弟。

四代目 岩井半四郎 ……江戸の俳優、屋号大和屋、俳名杜若、

延享四年(1747)生。

三代目 大谷廣次 ……江戸の俳優、屋号丸屋、俳名十町、延享三年(1746)生。

二代目 小佐川常世 ……江戸の俳優、屋号綿屋、俳名巨撰、文化五年(1809)歿。

二代目 嵐 冠十郎 ……大阪の俳優、後の二世嵐山猪三郎、屋号貝疋屋、

俳名慶舎、安永三年(1774)生。

初 代 市川男女蔵 ……江戸の俳優、屋号瀧野屋、俳名新写、

天明元年(1781)生。

初 代 尾上松助 ……江戸の俳優、屋号新音羽屋、俳名三朝、後に松録、

延享元年(1744)生、初世菊五郎の高弟。

瀬川路之助 ……江戸の俳優、後、路考と改める。四世菊之丞なり。

二代目 澤村源之助 ……江戸の俳優、後の五世澤村宗十郎、

五代目 松本幸四郎 ……江戸の俳優、屋号高麗屋、俳名錦江また錦升、

明和元年(1764)生。

二代目 中島三甫右衛門……江戸の俳優、俳名天幸、綽號を湯島天神と称す。

三代目 坂東彦三郎 ……江戸の俳優、俳名楽喜、宝暦四(1754)生。

五代目 坂田半五郎 ……江戸の俳優、俳名杉曉。

三代目 佐野川市松 ……江戸の俳優、市村羽左衛門の門人。

三代目 市川小團次 ……江戸の俳優、五代目市川團十郎の門人。

二代目 市川八百蔵 ……江戸の俳優、屋号蓬莱屋、俳名中車、四世團十郎の門人。

四代目 大谷廣右衛門 ……江戸の俳優、俳名晩風、寛政二年(1790)歿。

初 代 坂東三津五郎 ……江戸の俳優、屋号大和屋、俳業是葉、

延享二年(1745)大阪に生。

二代目 山下金作 ……大阪の俳優、屋号天王寺屋、俳名里虹、

享保十八年(1733)生、関西屈指の女形。

二代目 岩井半四郎 ……江戸の俳優、俳名杜若、延享四(1747)年生。

四代目 市川團蔵 ……大阪の俳優、屋号三河屋、俳名市紅、延享二年

五代目 市川團十郎 ……江戸の俳優、屋号成田屋、俳名三升、後白猿と改、

寛保元年(1741)生。

初 代 西川伊三郎 ……大阪の傀儡師、初吉田氏、天明五年(1785)歿。

吉田文吾 ……大阪の傀儡師、後二代目文三郎、文政十年(1827)歿。

三代目 竹本政太夫 ……浄瑠璃太夫、義太夫節が得意、利兵衛と称す。

江戸に下り、文化八年(1810)歿。

三代目 瀬川菊之丞 ……江戸の俳優、前名市山富三郎、屋号濱村屋、俳名路考、

寛延三年(1750)生。

二代目 坂東三津五郎 ……江戸の俳優、後、荻野伊三郎、屋号大和屋、俳名是葉、

寛延三年(1750)生。

四代目 松本幸四郎 ……江戸の俳優、屋号高麗屋、俳名中車、

延享四年(1747)生、

文化六年(1809)二世助高屋高助と改。

三代目 市川八百蔵 ……江戸の俳優、屋号紀伊国屋、俳名中車、

延享四年(1747)生、

文化六年(1809)二世助高屋高助と改。

初 代 浅尾爲十郎 ……京阪の俳優、屋号銭屋、俳名奥山、

享保二十年(1735)京都に産。

三代目 澤村宗十郎 ……江戸の俳優、屋号紀伊国屋、俳名訥子、

宝暦三年(1753)生、三世市川八百蔵の弟也。

四代目 岩井半四郎 ……江戸の俳優、屋号大和屋、俳名杜若、

延享四年(1747)生。

三代目 大谷廣次 ……江戸の俳優、屋号丸屋、俳名十町、

延享三年(1746)生。

二代目 小佐川常世 ……江戸の俳優、屋号綿屋、俳名巨撰、

文化五年(1808)歿。

二代目 嵐 冠十郎 ……大阪の俳優、後の二世嵐山猪三郎、屋号貝疋屋、

安永三年(1774)生。

初 代 市川男女蔵 ……江戸の俳優、屋号瀧野屋、俳名新車、

天明元年(1781)生。

初 代 尾上松助 ……江戸の俳優、後に松録と改、屋号新音羽屋、俳名三朝、

後に松録、延享五年(1748)生、初世菊五郎の高弟。

瀬川路之助 ……江戸の俳優、後露考と改、四世菊之丞也。

二代目 澤村源之助 ……江戸の俳優、後の五世澤村宗十郎。

五代目 松本幸四郎 ……江戸の俳優、屋号高麗屋、俳名錦江、又錦升、

明和五年(1768)生。

二代目 助高屋高助 ……江戸の俳優、三代目市川八百蔵、前に記す。

二代目 關 三十郎 ……大阪出身の俳優、天明二年(1782)生、

文化五年(1808)襲名、江戸に下る。

二代目 市川 市蔵 ……のちの元祖市川鰕(えび)十郎、大阪の俳優、屋号播磨屋、

俳名新升、安政六年(1859)生、

二代目 藤川 友吉 ……大阪の俳優、屋号江戸屋、俳名花友。

二代目 澤村田之助 ……江戸の俳優、屋号紀伊国屋、俳名曉山、

享和二年(1802)生。

五代目 嵐 雛助 ……江戸の俳優、初名市川鯉三郎、後嵐姓を改めて叶となす。

阪東 簑助 ……江戸の俳優、屋号大和屋、俳名秀朝、後の七世岩井半四郎、

文化元年(1804)生。

七代目 市川團十郎 ……江戸の俳優、屋号成田屋、俳名白猿、

寛政三年(1791)生。

市川九蔵 ……江戸の俳優、屋号三河屋、俳名市紅、

寛政十二年(1800)生、後の六世市川團蔵。

二代目 市川男女蔵 ……江戸の俳優、屋号瀧女屋、大阪に生まれる。

中村傳九郎 ……

初 中村 歌六 ……大阪の俳優、屋号播磨屋、俳名梅枝、

安永八年(1779)生。

四代目 市川八百蔵 ……江戸の俳優、俳名中車、振付師藤間勘十郎の子。

三代目 尾上 松助 ……江戸の俳優、二代目の子。

阪東玉三郎 ……江戸の俳優、四代目三津五郎の子。

四代目 阪東彦三郎 ……江戸の俳優、屋号岡島屋、俳名新水、

寛政十二年(1800)生。初名九蔵。

三代目 嵐 吉三郎 ……大阪の俳優、屋号岡島屋、俳名鱗昇、

文化七年(1810)生。

初 代 尾上菊次郎 ……江戸の俳優、屋号音羽屋、俳名歌山、

文化二年(1805)生、振付師藤間勘兵衛の子。

初 代 阪東しうか ……江戸の俳優、屋号大和屋、俳名秀歌、

文化十年(1813)生、

尾上多見蔵 ……京阪の俳優、屋号音羽屋、俳名松玉、また松朝、

寛政九年(1799)京都に生。

四代目 阪東三津五郎 ……江戸の俳優、屋号大和屋、俳名秀朝、

享和二年(1802)生。

六代目 松本幸四郎 ……江戸の俳優、屋号高麗屋、俳名錦升、

文化十年(1813)生。

尾上 梅幸 ……江戸の俳優、文化五年(1808)大阪に生、

後の四世菊五郎。

四代目 大谷友右衛門 ……大阪の俳優、屋号明石屋、俳名此友、

寛政三年(1791)生。

四代目 市川鰕十郎 ……大阪の俳優、屋号小紅屋、俳名眼玉、

文化六年(1809)生。

四代目 市川小團次 ……江戸の俳優、屋号高島屋、俳名米升、

文化九年(1812)生、江戸市村座火縄売榮蔵の子。

八代目 片岡仁左衛門 ……大阪の俳優、屋号松嶋屋、俳名我童、

文化七年(1810)生。

八代目 市川團十郎 ……江戸の俳優、屋号成田屋、俳名三升、

文政六年(1823)生。

岩井粂三郎 ……明治五年(1872)、八世岩井半四郎を襲名。

明治十五年(1882)歿。

中村 芝雀 ……江戸の俳優、四代目歌衛門の門弟。

五代目 阪東彦三郎 ……江戸の俳優、屋号音羽屋、俳名薪水、

明治十年(1877)歿。

三代目 澤村田之助 ……江戸の俳優、屋号紀伊国屋、俳名曉山、翫

晩年脱疽を病み舞台に立つこと適わず。

明治十一年(1878)歿。

河原崎権十郎 ……天保九年(1839)江戸に生まれる。

後の九代目市川團十郎。

四代目 中村 芝翫 ……初名福助、大阪に生まれる。明治三十一年(1898)歿。

五代目 尾上菊五郎 ……前名市村家橘、同羽左衛門、吾郷音羽屋、俳名梅幸、

……弘化元年(1844)六月生。

市川 新車 ……江戸の俳優、明治三年(1870)五世市川門之助を襲名、

文政四年(1821)生、屋号瀧野屋、門之助の俳名新車。

七代目 市川 團蔵 ……本名市川九蔵、初名九蔵、

天保七年(1836)江戸八丁堀に産まれる。

実父は丸屋伊三郎、料理人、六代目の養子となる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます