山梨の歌舞伎の歴史

市川團十郎と山梨

甲斐は初代市川団十郎ゆかりの地といわれた関係(他説が多い)もあって、多くの人びとが歌舞伎には特に関心を持ち、立派な歌舞伎会館まで造られた。が、現在はその機能を果たしていない。これは初期から指摘されていたことで、行政の大失態と言わざるを得ない。

数説ある出生地を詳細に調べて見れば解ることで、山梨県の歴史認識の甘さが目立つ所業と言わざるを得ない。

ここに挙げる初祖市川団十郎の誕生地とされ三珠町も、施設の為に作り上げられた歴史を持つ側面を有しているが、誰も取り上げずに既製の事実として時は過ぎ去っていき、官庁ご用達の歴史家も触れようとしない。

不思議な事に、過去の「甲斐国志」や山梨の地域歴史書は全く触れていないし、三珠町の町史にさえ一行も書かれていない市川団十郎の祖先の足跡が「歌舞伎会館」建設により、曖昧模糊とした伝承を歴史に格上げして、史実のようにしてしまった。山梨県内ではこのようにイベントや施設建設により多くの歴史を歪めてしまった。これ以上過ちを犯してはならない。

史料を収集してそこから初祖団十郎の歴史的な価値観と、甲斐との関わりが何処から生まれたかを探ってみたい。

……市川團十郎…… 『俳優世々の接木』

本国 甲斐

傳に曰、先祖は甲斐市川村ノ産にて其子重蔵ハ下総國佐倉領幡谷村の郷士と成苗代をつぐ。農堀越氏といふ。 (『市川團十郎代々』服部幸雄氏編)

……『明和伎鑑』…… 明和六年(1769)

元祖市川團十郎、三ケ津立役の開山。才牛。下総國佐倉の住人。幡谷村(一本成田)。堀越某カ男、幼名海老蔵。

(『市川團十郎代々』服部幸雄氏編)

……團十郎の家紋、三升……

市川團十郎の定紋。米を計る升の大・中・小三個を入れ子にして、上から見た形を図案化したものである。

一説に、初代團十郎が不破伴左衛門の役の衣装に使った稲妻の模様から転じたとも伝える

(『役者名物袖日記』) また、團十郎の祖先は甲斐國東山梨郡市川村の出身とする説を踏まえ、この地方の升は「甲州の大升」といわれ、一升が普通に升の三升に相当するほどの大きさからヒントを得たという説もある。正確な由来はわからない。

(『市川團十郎代々』服部幸雄氏編)

初代市川団十郎の祖は甲斐国の出身とされているが、その史実を示す資料は少なく、その信憑性は薄い。

初代団十郎の祖についてはじめて語ったのは、五代目の友、烏亭焉馬である。

不詳であっても著名な人々が史実のように、繰り返すことで史実もどきが、何時の間にか史実として人々に伝わる事は歴史には多くみられる。この拙著は長年の調査資料から市川団十郎の初祖を中心に論を展開していく。浅学の為一部誤字脱字や語釈もあると思われるが、その辺は適切に正していただきたい。また初祖団十郎以前の資料をお持ちの方は是非ご連絡をいただきたい。

市川団十郎についての調査報告

かの有名な千葉県成田山新勝寺の案内文によると

……成田山新勝寺の案内文……

成田屋の屋号を名乗る市川團十郎は、代々、成田山とは深くて強い縁で結ばれています。初代市川團十郎は江戸時代の万治三年(1660)に生まれたが、その父堀越重蔵は下総国埴生郡旙谷村(成田市旙谷)出身でした。今でも成田市旙谷の東光寺の墓地には、二代目が建てた初代団十郎の碑があります。

また初代市川団十郎の墓地については、次の記述がある。

……市川團十郎の墓地……

常照院はかって歌舞伎の名門である市川團十郎の菩提寺であり、当家の墓所がありました。初代團十郎が刺殺という不慮の死を遂げたのは元禄十七年(1704)でした。いかなる縁かその遺骸は、徳川将軍家の菩提寺で芝増上寺の子院である当常照院に葬られました。現在も三升の紋の香合、五代目が寄進した七代目が修理した一対に唐金(銅)の灯籠、そして七代目文政元年(1818)に贈った石の手水鉢などがその歴史を語っています。八代目團十郎は大阪で自害し、やはり浄土宗である大阪の一心寺に葬られ、常照院には遺髪が納められたそうです。

その後時代は明治に移り、市川家の復興をはかった革新的な九代目の團十郎は神道に改宗、明治三十六年(1903)に亡くなりました。その墓地は神武となり公営の青山霊園に建立されました。以後市川家は神道となりました。

そして大正十二年の起こった関東大震災の被害により寺院の移転、墓地の改修など相次ぐなか、常照院も墓地の整理改修をすることとなりました。そのため、昭和九年(1934)にそれまでの市川家の墓地も青山霊園へ移転改葬されました。

と記している。

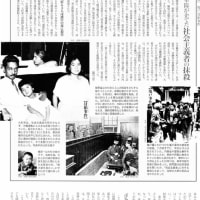

市川団十郎の祖について『山梨県「人物」博物館』は次のように記す。

……五代目市川団十郎……『山梨「人物」博物館』

市川団十郎は江戸歌舞伎の盟主とされ、平成四年(1992)まで十二代を数える。屋号を成田屋といい、初代団十郎は延宝元年(1673)九月、十四歳で初舞台を踏んだ。荒事と隈取りの創始者である。

この初代団十郎の父が堀越重蔵、祖父の重左衛門、曾祖父の十郎家宣は共に甲斐武田家 の一門、一条信龍の家臣であった。堀越十郎については、永禄十二年(1569)の相州三益峠の法条氏と戦いで手柄を挙げたことが感状(戦功を賞した文書)として残されている。堀越一族は天正十年(1569)三月、主家の滅亡後、相模に逃れ、さらに下総国旙谷村(千葉)に逃れた。

ここから初代団十郎の父重蔵が江戸に出て町奴などともつき合うようになる。

(略)寛政三年(1791)四月、五代目団十郎は初めて父祖の地甲州に入る。(略)これが初の地方興行となった。五代目団十郎は寛政四年(1792)にも甲斐を訪れている。 (「甲府町年寄御用日記」)

寛政五年(1793)六月、七年(1795)六月にも甲府にやってきている。

これによれば、その家系は、

曾祖父堀越十郎家宣―祖父重左衛門―父重蔵(十蔵…………初代市川団十郎となるが傍線についての確かな資料が提示されていない。

市川家は現在まで血脈で繋がっているわけではなく、服部幸雄氏著『市川団十郎代々』によると、

初祖団十郎(本姓堀越)

― 二代(実子)

― 三代(養子/三升屋助十郎の子)

― 四代(養子/庶子)

― 五代(四代の実子)

― 六代(養子/庶子)

― 七代(養子/五代二女、すみの子)

― 八代(長男/すみの子)

― 九代目(五男(妾、ための子。堀越秀)

― 十代(養子/前名、五代市川三升。堀越福三郎)

― 十一代(養子/七代松本幸四郎長男。堀越治雄)

― 十二代(長男。堀越夏雄)

とあり、堀越姓は一代、二代、……九代、十代、十一代、十二代で途中代には見えず、血脈も途切れているのである。

また三珠町のシンボルとして建設された「歌舞伎会館」のある市川團十郎発祥の地、三珠町は、ホームページ『甲州勤番風流日誌』によると、

この地は武田信玄の異母兄弟一条信龍が富士川沿いに攻めてくる敵を迎え撃つために上野 の地に城を築いた。その家臣に武田信玄の能の師匠をしていた堀越十郎家宣がいた。武田勝頼公が織田・徳川の連合軍に敗れ、勝頼公が自刃、一条信龍も自害する。そして堀越十 郎家宣は一宮の石原家に家系図を預け、一族ともども代々信仰していた不動尊をたよりに下総国(千葉県)成田方面に逃れ住み着く。その孫の重(十)蔵は弟に田畑を譲り江戸に出る。

とあるが、

堀越十郎家宣は一宮の石原家に家系図を預け、一族ともども代々信仰していた不動尊をたよりに下総国(千葉県)成田方面に逃れ住み着く。

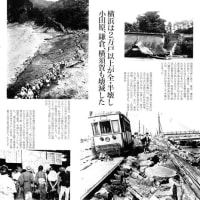

『山梨県地名辞典』には三珠町及び市川地方に堀越の地名は見えないし、「武田信玄・勝頼に於ける家臣団」などで一条信龍の家臣をいくら調査しても、堀越姓の人物には行き当たらない。『江戸時代 おもしろ人物百科』によれば、初代団十郎は、万治三年(1660)、江戸和泉町に生まれ、父は下総国埴生郡幡谷村の農民だったが、江戸に出て地子総代を勤めた堀越重蔵(十蔵ともいう)。延宝元年(1673)十四歳の初舞台に坂田金時の役で「荒事」を創始したと伝えられる。とある。 江戸の歌舞伎役者で、初めて甲州の地を踏んだのは坊主小兵衛である。この役者は、坊主のような髪形をしていたので坊主小兵衛の名で通り、延宝、天和のころ道化方(こっけいなしぐさや、せりふで観客を笑わせる役柄)として人気があった名優である。彼は、元禄二年(一大八九)初めて甲府に乗り込み、ヤイト踊り(お国歌舞伎の「やや子踊り」のことで小さな子供の踊りのこと)をしながら、甲府の上一条町から金手町、八日町と町々を歩き、甲府勤番の役宅へ参上したという。

これがきっかけとなって、宝永年間には上府中の八幡神社の境内で歌舞伎の興行がおこなわれた。

出演者は、中村喜十郎、市川庄五郎ら八名の他、子供八人の一座であった。

次いで、善光寺(今の里垣町)や三吉町(今の相生三丁目)の光沢寺境内でも、この一座の興行が実施された。

また、桶屋町(今の中央五丁目)の教学院(現存していない)へも、中村四郎五郎、阪東栄蔵ら八名の役者が来て芝居を興行し、光沢寺境内では中村小吉、中村京十郎ら六名が来演した。さらに、伊勢町(今の相生三丁目)の千松院境内でも芝居が掛けられ、沢村喜十郎、沢村今蔵らに子供を含めた一座が上演している。

このように江戸の役者たちは次々に人甲し、寺社の境内を利用して芝居をおこなったので、歌舞伎に対する人びとの関心は日毎に高まっていったが、その反面、弊害も随所に見受けられるようになった。

当時、寺社境内で興行した一座の中で、人気を悪用して町内で風紀を乱した役者もかなり多く、宝暦九年(1759)五月に甲府勤番支配が御触れを出して取り締まったという記録が残っている。そのころ歌舞伎が世間に与えた影響の度合いを想像することが出来よう。この頃までに、江戸の名題(幹部級の役者)たちは、坊主小兵衛ほか約八十名ほど来甲している。

なお、その当時の興行方法は「三季芝居」、または「三季興行」ともいって、一年を三季に分けて行う方法だった。それは、「土用芝居」といって、六月中旬ごろ江戸の大歌舞伎を招く場合、「秋芝居」といって、大歌舞伎一座から外れた役者等を中心に人寄せ興行をおこなう場合、秋芝居といって十五夜頃、江戸または大阪の義太夫を招いて「人形浄瑠璃芝居」などを行う場合などであった、これらは、いずれも十日間以上の長期興行が普通とされ、まず奉行所の許可を得た上、神社とか寺院の境内に仮小屋を設けておこなうことになっていた。

当時は芝居が主に社寺で行われた理由としては、そのような場所が人寄せや小屋掛けに都合のよい広場を得られ、芸能の信仰的起源と社寺の為の勧進という形に借りて入場料を取る興行形式を整えてきたからである。少なくとも、入場料を取って見せる芸能の始まりは、勧進と結びついていたと思われる。このように、社寺の境内は芝居の興行場として長く県内各地で利用されていたが、江戸役者の来談を更に促したのは、甲府に芝居の常設小屋が出来たことである。

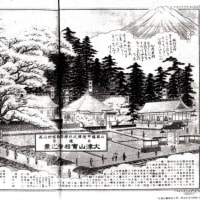

山梨最初の劇場亀屋座と歌舞伎の隆盛

宝暦十四年(1764)五月、西一条町(今の若松町)の住人亀屋与兵衛なる者は、光沢寺境内に敷地を求め、三季芝居の興行許可を願い出て明和元年(1764)九月(宝暦は六月より明和と改元)許可された。翌二年(1765)四月、都合によって敷地を金手町(今の城東二丁目)の「教安寺境内に定めて亀屋座を建てる」に至った。この芝居小屋は、仮小屋だったが、山梨県における劇場の始まりといえる。

この時来演の一行は、中村助五郎、坂田佐十郎、鎌倉平九郎らで、身延山参詣の途次に芝居をおこなった。この亀屋座が、正式に三季芝居の免許を受けて実施した最初の興行としては、明和三年(1766)正月の芝居である。この時の狂言は、大序「式三番曳」と、通し狂言「義経千本桜」であった。

次いで、翌四年には三代目坂田藤十郎が来甲して、同劇場で「三荘太夫」を演じた。

また、明和六年(1679)には伊勢町(今の相生三丁目)の仏国寺境内で、初めて沢村喜十郎、中村滝三郎、鎌倉長九郎らが「太平記近江八景」を演じた。この一座は、興行場としてしばしば千松院を用いたので、「千松院芝居」ともいわれた。このように、独立の芝居小屋の出現によって、江戸の名題役者らは次々と来甲したので甲府の人びとの関心を集め、その評判は大いに高まった。

引き続いて、亀屋座には明和五年(1768)九月に、二代目中島三甫(さぶ)右衛門が訪れ「一富清和年代記」を演じて大評判になり、明和七年(1770)六月には三甫右衛門が、六月十六日から七月二十日に至る長期興行で、甲府の人びとを驚嘆させた。

ところが、不幸にしてこの年九月二目の大火で、亀屋座は焼失の憂きめにあった。

山梨県唯一の芝居小屋の消失は、芝居の愛好者にとっては大きな痛手であった。しかし、小屋は焼失しても、役者たちの来甲意欲はそれほど衰えず、明和八年(1771)四月には教学院で、晴天二十日の興行がおこなわれた。その時出演の役者は、三甫右衛門、三代目阪東彦三郎、三世佐野川市松、三代目市川小団次らで、狂言は「男伊達廓曽我」であった。幸いにも、この年七月には教安寺境内に亀屋座の新舞台が落成し、寄り所とする芝居小屋が復興した。この時の舞台開きには、三甫右衛門一座があたったが、この後名優の来甲は更に増して行った。

これから、時代は明和から安永(明和元年十一月安永と改元)へと移って行くのであるが、再建された亀屋座は役者の間でも評判となり、名優が競って入甲するに至った。

参考までに、安永の初期に来談したおもな役者名を挙げると次のごとくである。

安永二年(1777) 阪東彦三郎、五代目 坂田平五郎、四代目 中島勘左衛門。

安永三年(1779) 二代目 市川八百蔵、四代目 大谷広右衛門。

安永四年(1775) 役者の突発的事故のために夏の興行は中止。

安永五年(1776) 初代 阪東三津五郎が山下金作(大阪の女形)一座と来演。

安永六年(1777) 四代目 岩井半四郎。

その他、安永六年(1777)から安永八年(1779)の夏芝居には、阪東彦三郎一座が来演。また、安永九年(1780)には、村上・尾上一座が金手町(今の城東一丁目)の尊体寺境内で初興行するなど、亀星座の存在は役者たちに大きな影響を及ぼした。

それから、天明、寛致、享和の時代を経て、歌舞伎が総合的発展をとげた文化、文政期にはいるが、時代は移り変わっても、甲府は江戸役者の、地方における芸の見せ場に変わりはなかった。

当時、教学院境内や三日町(今の中央五丁目)の西教寺境内でも芝居が行われるほどで、名優が相次いで来演した。文化の初めに、甲府の地を踏んだ代表的な役者たちといえば、次の名優の名があげられる。

文化四年(1807)~同六年(1809)までの間、五代目瀬川菊之丞一座、阪東三津五郎、松本幸四郎、市川海老蔵一座。

なお、文化六年の夏には、「河竹黙阿弥」が尾上松助とともに入甲している。特筆すべきことである。

こうして、亀屋座は甲州唯一の娯楽の殿堂として、三季興行のほか三月~四月にかけて行う春興行や、十月から十一月にかけて宮地役者(地方回りの役者)らの餅つき興行を加えて、

年間五回の定期興行をおこなうようになり、次第にその地歩を築いていった。同時に、亀屋座の存在によって山梨に於いて甲府は歌舞伎の中心となったのである。

記録によると、坊主小兵衛の入甲後、時代は移り年は改まっても、七代目市川団十郎をはじめ、江戸や大阪の名優といわれる役者たちは、大正の初めごろまで毎年数名来航している。このように、数多くの歌舞伎役者たちがすぐれた芸を披露し、同時に芝居を通じて江戸の風俗習慣なども伝えたので、芝居に精通する人たちも続出し、その当時甲州の舞台は江戸役者の給料のきめ場と言われたほどだった。

いったい、なぜこのように江戸の役者たちが、頻繁に甲州を訪れ、その舞台に熱を入れたのであろうか。

それは、甲府が天領として幕府の直轄となり、享保九年(1724)三月以後、勤番制度が始まって、江戸との武士の往来が激しくなるにつれて江戸文化が甲府へ流れ込み、芝居の観客は甲府波動番士の旗本武士や富商、富農らであったことが、最も大きな理由であったと思われる。

そこで、甲府市を中心に人の往来の激しい地域や宿場などは、特に芝居が多く行われることになり、芝居好きの人たちは幾洗練を経て観賞眼も高まり、相当な見識を深めたことになったのであろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます