| 忘れられた日本人 (岩波文庫) |

宮本 常一(著) 昭和14年以来、日本全国をくまなく歩き、各地の民間伝承を克明に調査した著者(1907‐81)が、文化を築き支えてきた伝承者=老人達がどのような環境に生きてきたかを、古老たち自身の語るライフヒストリーをまじえて生き生きと描く。辺境の地で黙々と生きる日本人の存在を歴史の舞台にうかびあがらせた宮本民俗学の代表作。 | |

岩波書店 |

不意の、いくらなんでも早すぎる訃報に、言葉がない。

ただ、悄然としている。

‥‥‥

われながら驚くほど、グルメ的人間でないので―――ゲーム的人間でもないが―――昨今の食道楽エンタテインメントの氾濫にはことごとく感情移入できず、歯痒いのである。

『孤独のグルメ』を、未だに「買春のメタファー」と澄んだ瞳で確信しているようなマンなので、推して知るべしなのである。

とかいいつつ、『忘れられた日本人』にでてくる、20世紀初頭の百姓の食事には断然興味があり、ほんの100年前の日本人の大多数が、よんどころなく「ビーガン(Vegan)」であった事実には、それはそうだったのだろうが―――と、感心してしまう。

(「名倉談義」文庫70~73P)

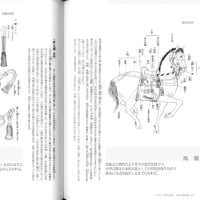

稗は人も食い、馬の飼料にもしました。馬には稗一升に豆二合をたいてまぜたものを一日に一回はたべさせた。人間よりは上等のものをたべさせたもんであります。

人間は日ごろはヘズリ飯をたべた。乾菜をゆでて、ゆでしるを馬にやり、菜をこまかに切り、菜と稗と米をまぜてたいてたべた。‥‥‥ヘズリ飯には塩をすこしいれたもんです。‥‥‥おかずはたいてい味噌汁でありました。それでも朔日、十五日、二十八日は小豆飯をたべましたが、ほんとにうまいと思いました。

その頃はどの百姓家でもたいてい二年分ずつ食うもののたくわえを持つようにした。‥‥‥新米がでると、去年の分を食いはじめる。‥‥‥たまに新米でも食うと、うまいもんじゃのうと舌鼓をうったもんであります。‥‥‥そうしないと飢饉年がしのげなかった。

貧乏世帯のやりくりは骨が折れての。それにはやっぱり食うものを始末するのが何よりで……。わたしの家の菜飯は大根飯が主でありました。大根をたくさんつくり、切干にしたり、氷大根にしたり、‥‥‥干して漬けたり、飯もおかずも皆大根でありました。それでも切干をアラメ、タケノコと一しょに煮シメにしたものを山でたべるのはうまかった。‥‥‥

稗飯が麦飯になってから菜もあまりたべなくなった。それだけ暮らしがようなったのでありましょう。

たとえば、↑こういうテーマのくいものネタ‥‥‥取材というか、実際にこしらえる必要があるだろうからたいへんそうだが、モチベーションは青天井であろう。

大量消費社会以前、近代以前、人間はろくなものを食っていなかったわけで、『時代の風音』での、以下のやりとりも面白い。

堀田 ‥‥‥ジャガイモというものが、ヨーロッパ人の食生活に、これは革命的どころではない影響を与えたからです。十五世紀に‥‥‥コロンブスが米大陸から持ってきて、民間にまで普及したのは十八世紀の中ごろ以後でしょう。それでなんとかおなかがいっぱいになるようになった。‥‥‥

ですから十六世紀ごろの田舎の貴族の生活というのは、大麦のおかゆと牛乳くらい。それと、森の中で年に二匹か三匹猪が獲れるくらいのものでしょうね。それを塩漬けにしておいた。‥‥‥かつてのヨーロッパ人の食生活のひどさというものは、日本で考えられないほどでした。

ですからジャガイモの重要性というのは、これはたいへんなものです。ヨーロッパの人たちが、なんとかお腹いっぱい食べられるようになったのは、ジャガイモのおかげなんです。‥‥‥

宮崎 アイルランドなんてジャガイモがなかったら国になってなかったですね。

司馬 アイルランドはジャガイモ以前は何食ってたんだろうと不安になるくらいですね。

堀田 いや、何も食べてなかった(笑)。

(「7 食べ物の文化」)

「何も食べてなかったかっこ笑い」に、笑い(笑)。

| 時代の風音 (朝日文芸文庫) |

堀田 善衛 (著), 司馬 遼太郎 (著), 宮崎 駿 (著) | |

朝日新聞出版 |