1年半以上も放置していたブログ。その間、パスワードを失念し、どうにも思い出すことができなかった。自分がまったくアクセスできないときも多くの方に覗きに来ていただいていたようで、機会があればまたボチボチ書いていこうかと思っております。よろしくお願いいたします。

1年半以上も放置していたブログ。その間、パスワードを失念し、どうにも思い出すことができなかった。自分がまったくアクセスできないときも多くの方に覗きに来ていただいていたようで、機会があればまたボチボチ書いていこうかと思っております。よろしくお願いいたします。

開演前からハマースミス・アポロは熱気に包まれていた。例年にない寒さと言われる今年のイギリスだが、会場に入る人たちのその息の白さと、同時に一人一人の身体から出る熱気がうっすらと白い靄をつくっている。エントランスまでの長い行列のなかから"オーオーオォオーオ"の合唱が轟く。みんながみんな、笑顔だ。

エントランスを抜けるとなかのロビーも人だかりですし詰め状態、グッズ売り場も大混雑だ。周囲のほとんどが40代以降のオヤジばかりだが、女性もいるし、なかには少年も見かける。ソールドアウトとなったチケットはプレミアム化し、ネットでも高値で取引されていた。ファンが待ちに待ったライヴであることを痛感し、そんな雰囲気に自分も煽られ興奮してくる。

正規に買った最後方の立ち見エリアに陣取ろうとするが、そこも人がいっぱいだ。会場内ではまったく見かけなかったアジア人の顔を見たせいか、年季の入ったファンらしき強面のオッチャンがこちらに話しかけてくる。

「あんたもファンなのか?」

「そうだよ」と応えるとオッチャン、相好を崩し、ガッチリとハグしてくる。こういうのが大好きな自分はますます興奮の度を高める。周りからは頻繁に「オーオーオォオーオ」の合唱が続く。開演前の暗いステージには名盤『HELLO』のアルバム・ジャケットにある4人のシルエットがうっすらと立ち上がっている。いよいよフランティック・フォーのライヴだ。

今回のツアーのテーマはあのライヴの名盤『LIVE』の再現である。会場が暗転すると、『LIVE』の冒頭にあるあの煽りまくるMCがそのまま流される。観客もそのMCに合わせて叫ぶ。地鳴りのような歓声と拍手で迎えられた4人は笑顔で会場を見渡し、演奏をスタートさせた。

ライヴが始まるやいなや、観客全員が総立ちである。ハマースミス・アポロの最後方はかなりの段差があるので観やすいと思っていたが、ファンはみな巨体、しかも横にも広い。わずかなすき間からステージを観るしかなかったが、それでもメンバーの元気な姿をしっかりと観ることができた。個人的には体力的な部分で不安視していた"ヨレヨレ"ランカスターも、その立ち方や動きはやはりヨレヨレながらも、プレイに大きな破綻はなかった(音を抜いていたところは少なくなかったが…)。コクランはあの独特なモタリ感がいまだ健在で、パーフィットの切れ味鋭いザクザクリズムとのズレがクォーっぽさ全開でたまらない。

(一応断っておきますが、ランカスター、コクランともに誉めてます)

ロッシに少し疲れが見え、特にソロでは精彩を欠く部分も感じられたが、しかしバンドはエネルギー全開にドライヴするパーフィットのギターによってグイグイ引っ張られ、ハードなブギを展開。スローな曲では目立たないが、やはりスピード感あふれる曲でのパーフィットのギターは素晴らしい。特にこの日の「Big Fat Mama」でのギターは凄まじい破壊力で、その圧倒的なグルーヴ感に卒倒しそうになるほど。彼のヴォーカルも気合いが入っていて、この日のハイライトは間違いなくこの曲だった。

そして、サプライズとして「Railroad」と「Roadhouse Blues」2曲であのボブ・ヤングが登場し、ハープを吹く場面もあった。ヤングといえば、長らく"5人目のクォー"として、特に作曲の部分でバンドに大きな貢献をしてきた人物。フランティック・フォーにボブ・ヤングが加わったクォーの姿を目の当たりにするといろいろと込み上げるファンも少なくないだろう(自分もそんな一人)。しかし当のヤング本人は普段着のまま、ステージにチョコチョコと出てきて、ただ黙々とハープを吹くのみ。そのなんの演出もないさりげなさがまた彼のクォーでの立ち位置を示しているようで感動する。

全体的には、いま現在のクォーと比べると派手さのない、どちらかといえば地味めな曲が多いライヴではあった。キーボードを外し、定番曲の「Rockin' All Over The World」やロックンロール・メドレーなどを封印したライヴ。が、これはあくまでも名盤『LIVE』の再現である。バンドが原点に立ち返るという意味ではとても興味深いものだったといえるだろう。

オープニングの「Junior's Wailing」からラストの「Bye Bye Johnny」まで、離れ離れになっていたメンバーが結束し、ロックしていたのはやはりフランティック・フォーの不変の化学反応だ。ノスタルジックな部分もないわけではなかったが、それでもいま鳴らす音として必然性のあるものだったことは、失礼ながらも意外な驚きだった。彼らがたどった歴史と、そこからさらに先へ進もうとする意志との狭間におかれたようなこの期間限定ライヴ。そこから感じ、思うことは人それぞれだろうが、個人的にはポジティヴな意味でのロック・バンドの在りようをぼんやりと考えさせるものであった。

ただ、ひとつだけ不満だったのは、『LIVE』に収録されていた「Roll Over Lay Down」と「Caroline」が演奏されずに終わったこと。代わりに別の曲を入れ替えたわけでもなく、ただ2曲減のセットリストにはかなり淋しい思いがした。なんらかの理由はあるにしても、この2曲はいまでも彼らのライヴでは高い人気を誇る定番曲だ。「Roll Over Lay Down」の中間部分で"オーオーオォオーオ"の雄叫びをやりたかった身としては残念極まりなかった。

ライヴが終わると会場の蒸し暑さに初めて気付く。観客の熱気がムンムンと溜まった会場は、しかしながら不快感がまるでなく心地好い。会場を出るときも、開演前と同じくみんな笑顔だ。そして外に出てみると笑顔のオヤジたちから立ち上る汗の蒸気で靄がかかっている。そんな霞みのなか、オヤジたちの"オーオーオォオーオ"の合唱はいつまでも鳴り響いていた。

Junior's Wailing

Backwater/

Just Take Me

Is There a Better Way

In My Chair

Blue Eyed Lady

Little Lady

Most of the Time

(April), Spring, Summer and Wednesdays

Railroad

Oh Baby

Forty-Five Hundred Times

Rain

Big Fat Mama

Down Down

Roadhouse Blues

Encore:

Don't Waste My Time

Bye Bye Johnny

エントランスを抜けるとなかのロビーも人だかりですし詰め状態、グッズ売り場も大混雑だ。周囲のほとんどが40代以降のオヤジばかりだが、女性もいるし、なかには少年も見かける。ソールドアウトとなったチケットはプレミアム化し、ネットでも高値で取引されていた。ファンが待ちに待ったライヴであることを痛感し、そんな雰囲気に自分も煽られ興奮してくる。

正規に買った最後方の立ち見エリアに陣取ろうとするが、そこも人がいっぱいだ。会場内ではまったく見かけなかったアジア人の顔を見たせいか、年季の入ったファンらしき強面のオッチャンがこちらに話しかけてくる。

「あんたもファンなのか?」

「そうだよ」と応えるとオッチャン、相好を崩し、ガッチリとハグしてくる。こういうのが大好きな自分はますます興奮の度を高める。周りからは頻繁に「オーオーオォオーオ」の合唱が続く。開演前の暗いステージには名盤『HELLO』のアルバム・ジャケットにある4人のシルエットがうっすらと立ち上がっている。いよいよフランティック・フォーのライヴだ。

今回のツアーのテーマはあのライヴの名盤『LIVE』の再現である。会場が暗転すると、『LIVE』の冒頭にあるあの煽りまくるMCがそのまま流される。観客もそのMCに合わせて叫ぶ。地鳴りのような歓声と拍手で迎えられた4人は笑顔で会場を見渡し、演奏をスタートさせた。

ライヴが始まるやいなや、観客全員が総立ちである。ハマースミス・アポロの最後方はかなりの段差があるので観やすいと思っていたが、ファンはみな巨体、しかも横にも広い。わずかなすき間からステージを観るしかなかったが、それでもメンバーの元気な姿をしっかりと観ることができた。個人的には体力的な部分で不安視していた"ヨレヨレ"ランカスターも、その立ち方や動きはやはりヨレヨレながらも、プレイに大きな破綻はなかった(音を抜いていたところは少なくなかったが…)。コクランはあの独特なモタリ感がいまだ健在で、パーフィットの切れ味鋭いザクザクリズムとのズレがクォーっぽさ全開でたまらない。

(一応断っておきますが、ランカスター、コクランともに誉めてます)

ロッシに少し疲れが見え、特にソロでは精彩を欠く部分も感じられたが、しかしバンドはエネルギー全開にドライヴするパーフィットのギターによってグイグイ引っ張られ、ハードなブギを展開。スローな曲では目立たないが、やはりスピード感あふれる曲でのパーフィットのギターは素晴らしい。特にこの日の「Big Fat Mama」でのギターは凄まじい破壊力で、その圧倒的なグルーヴ感に卒倒しそうになるほど。彼のヴォーカルも気合いが入っていて、この日のハイライトは間違いなくこの曲だった。

そして、サプライズとして「Railroad」と「Roadhouse Blues」2曲であのボブ・ヤングが登場し、ハープを吹く場面もあった。ヤングといえば、長らく"5人目のクォー"として、特に作曲の部分でバンドに大きな貢献をしてきた人物。フランティック・フォーにボブ・ヤングが加わったクォーの姿を目の当たりにするといろいろと込み上げるファンも少なくないだろう(自分もそんな一人)。しかし当のヤング本人は普段着のまま、ステージにチョコチョコと出てきて、ただ黙々とハープを吹くのみ。そのなんの演出もないさりげなさがまた彼のクォーでの立ち位置を示しているようで感動する。

全体的には、いま現在のクォーと比べると派手さのない、どちらかといえば地味めな曲が多いライヴではあった。キーボードを外し、定番曲の「Rockin' All Over The World」やロックンロール・メドレーなどを封印したライヴ。が、これはあくまでも名盤『LIVE』の再現である。バンドが原点に立ち返るという意味ではとても興味深いものだったといえるだろう。

オープニングの「Junior's Wailing」からラストの「Bye Bye Johnny」まで、離れ離れになっていたメンバーが結束し、ロックしていたのはやはりフランティック・フォーの不変の化学反応だ。ノスタルジックな部分もないわけではなかったが、それでもいま鳴らす音として必然性のあるものだったことは、失礼ながらも意外な驚きだった。彼らがたどった歴史と、そこからさらに先へ進もうとする意志との狭間におかれたようなこの期間限定ライヴ。そこから感じ、思うことは人それぞれだろうが、個人的にはポジティヴな意味でのロック・バンドの在りようをぼんやりと考えさせるものであった。

ただ、ひとつだけ不満だったのは、『LIVE』に収録されていた「Roll Over Lay Down」と「Caroline」が演奏されずに終わったこと。代わりに別の曲を入れ替えたわけでもなく、ただ2曲減のセットリストにはかなり淋しい思いがした。なんらかの理由はあるにしても、この2曲はいまでも彼らのライヴでは高い人気を誇る定番曲だ。「Roll Over Lay Down」の中間部分で"オーオーオォオーオ"の雄叫びをやりたかった身としては残念極まりなかった。

ライヴが終わると会場の蒸し暑さに初めて気付く。観客の熱気がムンムンと溜まった会場は、しかしながら不快感がまるでなく心地好い。会場を出るときも、開演前と同じくみんな笑顔だ。そして外に出てみると笑顔のオヤジたちから立ち上る汗の蒸気で靄がかかっている。そんな霞みのなか、オヤジたちの"オーオーオォオーオ"の合唱はいつまでも鳴り響いていた。

Junior's Wailing

Backwater/

Just Take Me

Is There a Better Way

In My Chair

Blue Eyed Lady

Little Lady

Most of the Time

(April), Spring, Summer and Wednesdays

Railroad

Oh Baby

Forty-Five Hundred Times

Rain

Big Fat Mama

Down Down

Roadhouse Blues

Encore:

Don't Waste My Time

Bye Bye Johnny

なんとあのステイタス・クォーが全盛時のメンバーで期間限定のライヴを行うらしい。クォーの黄金期といえば70年代、『Piledriver』『Hello!』『Quo』などの名盤を連発し、『Live』で聴けるような激しいライヴを繰り広げていた時期。このころのバンドの勢いは音源を聴くだけでもその充実ぶりを実感できるが、それを実体験したことのない自分にとってはその時期の「FRANTIC FOUR」はまさにドリーム・チームそのものだ。70年代の来日はともかく(とにかく幼なくてライヴどころでなかった…)、奇跡的に来日した1997年のライヴ(しかもクラブでの演奏!)も行けなかった自分としては、"クォーのライヴは一度は観ておきたいもの"として見果てぬ長年の夢である。97年の来日はオーストラリア・ツアーの"ついでに"日本に立ち寄ったライヴだったようだが、しかし彼らの日本でのファンの少なさとアルバムのセールスの貧弱さゆえに、日本の地を踏むことさえもうないのかも…と危機感ばかりが募る状況。それに現実問題として、フランシス・ロッシがいつまでステージに立っていられるかということも焦燥感がいや増すところだ。

そこへきてのフランティック・フォーの復活である。いまのメンバーで活動を続けているなか、わざわざライノに暇を与えてまで、黄金期のラインナップでライヴをやることの意味とはいったいなんなのだろうか? なんだか"終わりを迎える前のメモリアル・ライヴ"な気配も感じずにはいられない。ロッシももう63歳(パーフィットは64歳)。本人はまだまだ現役で頑張る意欲満々だと信じたいが、個人的には去年に観た、ロブ・ハルフォードがヨレヨレになりながら歌っていたジューダス・プリースト引退ライヴが頭をよぎったりもする…(衰えはまだまだ感じられないのでしばらくは大丈夫だと思うけれど……)。

それはともかく、袂を分かったアラン・ランカスターがバンドに復帰し、数々の名曲がオリジナルのランカスターヴォーカルで歌われるのはやはりものすごく楽しみなところである。「Backwater」や「Bye Bye Johnny」はやはりランカスターの声で聴きたいというのがファンの本心だろう。そもそもランカスターはバンドを作った張本人だ。彼のどっしりとしたベース・サウンドとステージ上で両足を踏ん張ってベースを弾く佇まいはクォーの屋台骨そのものである。いまのライノももちろん悪くはないが、しかしランカスターと比べると重心が高く、どことなく軽いイメージだ。ロッシの軽いヘナヘナヴォーカルとの相性は断然ランカスターの方が秀でている。

また一方、ジョン・コクランも派手さはまったくない、というかロッシ、パーフィット、ランカスターのフロント3人があまりに強烈なインパクトをもっているので完全に裏方的な立ち位置になってしまうのだが、バンドがひとつになって猪突猛進するにはコクランのパワフルなドラムはしっくりくる。

叶わないものと思っていたフランティック・フォーの集結。ライヴはやはりこのメンバーで活動していた時期のクォー・クラシックのオンパレードとなると思うが、しかし不安な点がないわけではない。最近のランカスターの老け込み方がものすごいのだ。再集結ライヴのリハーサル映像がYouTubeにアップされているが、そこでのランカスターは完全にヨレヨレ状態。身体も細くなり、歌もベースも弱々しいことこの上ない。現役バリバリのロッシ、パーフィットと並ぶと、見ていられないほどだ。コクランはなんとか往年のフォームを保っているようだったが、その長いブランクは隠せるものではなく、全盛期とのギャップに寂しさばかりを感じてしまう…。"リハ"を重ねていけばなんとかなるはずとは思うけれど、特にランカスターの場合、それは"リハーサル"というより"リハビリ"という意味合いの方が強いような気も……。

イギリス国内限定、たった9回の、夢のフランティック・フォーライヴはファンの注目も高く、チケットはことごとくソールドアウトになっているらしい。自分はハマースミス・アポロのチケットを手に入れたが、大きな期待とそれ以上に大きな不安を抱えながら、いまから臨戦態勢である。ランカスターが「Roadhouse Blues」を歌ってるところに、いきなりボブ・ヤングが出てきてハープを吹くなんてシチュエーションになったらどうにかなってしまいそう、などと妄想しつつ……。

そこへきてのフランティック・フォーの復活である。いまのメンバーで活動を続けているなか、わざわざライノに暇を与えてまで、黄金期のラインナップでライヴをやることの意味とはいったいなんなのだろうか? なんだか"終わりを迎える前のメモリアル・ライヴ"な気配も感じずにはいられない。ロッシももう63歳(パーフィットは64歳)。本人はまだまだ現役で頑張る意欲満々だと信じたいが、個人的には去年に観た、ロブ・ハルフォードがヨレヨレになりながら歌っていたジューダス・プリースト引退ライヴが頭をよぎったりもする…(衰えはまだまだ感じられないのでしばらくは大丈夫だと思うけれど……)。

それはともかく、袂を分かったアラン・ランカスターがバンドに復帰し、数々の名曲がオリジナルのランカスターヴォーカルで歌われるのはやはりものすごく楽しみなところである。「Backwater」や「Bye Bye Johnny」はやはりランカスターの声で聴きたいというのがファンの本心だろう。そもそもランカスターはバンドを作った張本人だ。彼のどっしりとしたベース・サウンドとステージ上で両足を踏ん張ってベースを弾く佇まいはクォーの屋台骨そのものである。いまのライノももちろん悪くはないが、しかしランカスターと比べると重心が高く、どことなく軽いイメージだ。ロッシの軽いヘナヘナヴォーカルとの相性は断然ランカスターの方が秀でている。

また一方、ジョン・コクランも派手さはまったくない、というかロッシ、パーフィット、ランカスターのフロント3人があまりに強烈なインパクトをもっているので完全に裏方的な立ち位置になってしまうのだが、バンドがひとつになって猪突猛進するにはコクランのパワフルなドラムはしっくりくる。

叶わないものと思っていたフランティック・フォーの集結。ライヴはやはりこのメンバーで活動していた時期のクォー・クラシックのオンパレードとなると思うが、しかし不安な点がないわけではない。最近のランカスターの老け込み方がものすごいのだ。再集結ライヴのリハーサル映像がYouTubeにアップされているが、そこでのランカスターは完全にヨレヨレ状態。身体も細くなり、歌もベースも弱々しいことこの上ない。現役バリバリのロッシ、パーフィットと並ぶと、見ていられないほどだ。コクランはなんとか往年のフォームを保っているようだったが、その長いブランクは隠せるものではなく、全盛期とのギャップに寂しさばかりを感じてしまう…。"リハ"を重ねていけばなんとかなるはずとは思うけれど、特にランカスターの場合、それは"リハーサル"というより"リハビリ"という意味合いの方が強いような気も……。

イギリス国内限定、たった9回の、夢のフランティック・フォーライヴはファンの注目も高く、チケットはことごとくソールドアウトになっているらしい。自分はハマースミス・アポロのチケットを手に入れたが、大きな期待とそれ以上に大きな不安を抱えながら、いまから臨戦態勢である。ランカスターが「Roadhouse Blues」を歌ってるところに、いきなりボブ・ヤングが出てきてハープを吹くなんてシチュエーションになったらどうにかなってしまいそう、などと妄想しつつ……。

最近になって、チケットがどうにも売れていない状況が明るみになってきたロジャー・ダルトリーの日本ツアー。『TOMMY』全曲に、フーの曲を加えた内容のツアーはフーのファンには歓迎すべきライヴだが、ピート不在というのがプロモーターの思惑以上に響いたかたちとなってしまったようだ。チケット代も安くはないし、ロジャー単独でのライヴはやはり集客が厳しかったか…。

そんな状況下でのツアー初日の国際フォーラム。一階の客席はどうにか埋まっていたようだったけれど、二階は開放してさえいなかったのは淋しいかぎり…。

しかし、ライヴは予想以上によかったのだ。ライヴがスタートする段になってギタートラブルがあって直すのに時間がかかったり、ベースの音が『Pinball Wizard』を演奏するまであまり出ていなかったり、本来のベーシストがケガで来日できず代役ベーシストのぶっつけ演奏だったためにバンドの音に締まりがなかったりと、いろいろと気になるところもあったにはあったが、それでもいいライヴだったのだ。それはロジャーが"ロジャー・ダルトリー"というシンガーの気概とプライドをひたすら体現していたからに外ならない。観客が少ないことがわかっていながらも、まったく手抜きなしの渾身の歌唱。その真摯なスピリットがこもったパフォーマンスはロジャーのプロ意識の高さを見せつけるものであった。誰とは言わないが、ロジャーくらいの年齢にもなると手を抜き、"流す"ことも見えてしまうアーティストも少なくないが(特に日本でのライヴは)、この男はしっかりと自らの最高の声を出し、そして観客に歌を届ける使命を全うしていたのだ。序盤ではまだ声に伸びがなかったように思えたが、それも徐々に改善、ライヴが進んでいくにしたがい声が艶やかになっていったのは驚異的。特に「My Generation」から「Young Man Blues」「Baba O'Riley」での歌声はライヴの名盤『Live At Leeds』を出した1970年から『Who's Next』を出した1971年にかけての頃とまるで変わらない声で、実にパワフル。ネットでのたくさんのライヴ評を見ても、この「Young Man Blues」「Baba O'Riley」を絶賛する声が多かったが、それも納得の歌唱だった。

もちろん、メインの『TOMMY』も想像以上の熱演だった。『TOMMY』というと、作者のピートの意図をどれだけロジャーが反映させられるかという疑念が拭えないのだけれど、実際に観てみると、これがロジャーならではの『TOMMY』であったと思えてならない。複雑な思いや苦悩をかかえるピート主導の『TOMMY』と違い、ロジャーはとてもシンプルに、そしてウェット感がなくドライに『TOMMY』のストーリーをさらっていたのだ。ロジャーが再演した今回の『TOMMY』で新たに発見できたこともあったし、個人的にはこのライヴで『TOMMY』に対する解釈の幅がいままでよりグッと拡がった。ピートがいないことでロジャーの『TOMMY』を大きく打ち出すことができた、そのことを知れたのは意外な収穫だった。

また、バンドをまとめる役はサイモンだとばかり思っていたのだが、実際にはバンド・リーダー的な存在はおらず、全体のオーガナイザーとしての役割をロジャーが担っていたというのは興味深い。ロジャーは具体的にバンドの音を統率していたというのではないが、そんな指揮棒を振らないロジャーをバンド自体が盛り立てようと意識していたように見えた。ステージでは細かい指示など出さず、そこにいるだけでバンドの自覚をうながす、そんな強い存在感を放っていたのもロジャーという人の為せる業なのだろう。

フーではまず見せないギター・プレイや、ラスト曲ではウクレレまで弾くなど、ロジャーのやる気がビシビシと伝わってくるライヴ。ロジャーのカラーが全面に出たライヴは、いつもピートの陰に隠れあまり目立つことのないロジャーの優れたパフォーマーっぷりを見せつけるものとなった。

それにしてもこんなすごいライヴを観せてくれているのにチケットが売れていないのは本当にもったいない…。

最近はすっかりカトチャン呼ばわりしてしまって申し訳ないが、ライヴを観ているとやっぱりカトチャンに見えてしまう瞬間は何回もあった。隣でギターを弾くサイモンも、若いときのピートに見える瞬間もあったし、そうなるとピートをバックに歌うカトチャンの図も出来上がり、個人的にはそれも見物であった。あんまりカトチャンカトチャン言うのもどうかと思うが、ブログの流れ的にも一応付け加えておく。

SETLIST

『TOMMY』全曲

I Can See For Miles

The Kids Are Alright

Behind Blue Eyes

Days Of Light

The Way It Is(サイモンのソロ曲)

Who Are You

My Generation

Young Man Blues

Baba O'Riley

Without Your Love

Blue, Red And Grey

アンコールなしのぶっ通しライヴ。サイモンの曲以外はロジャー出ずっぱり。

アメリカ・ツアーでの定番、ジョニー・キャッシュメドレーがない日本仕様なセットリスト。ただライヴ終了後に「Ring Of Fire」がかかり、ロジャーのこだわりを見せる。

そんな状況下でのツアー初日の国際フォーラム。一階の客席はどうにか埋まっていたようだったけれど、二階は開放してさえいなかったのは淋しいかぎり…。

しかし、ライヴは予想以上によかったのだ。ライヴがスタートする段になってギタートラブルがあって直すのに時間がかかったり、ベースの音が『Pinball Wizard』を演奏するまであまり出ていなかったり、本来のベーシストがケガで来日できず代役ベーシストのぶっつけ演奏だったためにバンドの音に締まりがなかったりと、いろいろと気になるところもあったにはあったが、それでもいいライヴだったのだ。それはロジャーが"ロジャー・ダルトリー"というシンガーの気概とプライドをひたすら体現していたからに外ならない。観客が少ないことがわかっていながらも、まったく手抜きなしの渾身の歌唱。その真摯なスピリットがこもったパフォーマンスはロジャーのプロ意識の高さを見せつけるものであった。誰とは言わないが、ロジャーくらいの年齢にもなると手を抜き、"流す"ことも見えてしまうアーティストも少なくないが(特に日本でのライヴは)、この男はしっかりと自らの最高の声を出し、そして観客に歌を届ける使命を全うしていたのだ。序盤ではまだ声に伸びがなかったように思えたが、それも徐々に改善、ライヴが進んでいくにしたがい声が艶やかになっていったのは驚異的。特に「My Generation」から「Young Man Blues」「Baba O'Riley」での歌声はライヴの名盤『Live At Leeds』を出した1970年から『Who's Next』を出した1971年にかけての頃とまるで変わらない声で、実にパワフル。ネットでのたくさんのライヴ評を見ても、この「Young Man Blues」「Baba O'Riley」を絶賛する声が多かったが、それも納得の歌唱だった。

もちろん、メインの『TOMMY』も想像以上の熱演だった。『TOMMY』というと、作者のピートの意図をどれだけロジャーが反映させられるかという疑念が拭えないのだけれど、実際に観てみると、これがロジャーならではの『TOMMY』であったと思えてならない。複雑な思いや苦悩をかかえるピート主導の『TOMMY』と違い、ロジャーはとてもシンプルに、そしてウェット感がなくドライに『TOMMY』のストーリーをさらっていたのだ。ロジャーが再演した今回の『TOMMY』で新たに発見できたこともあったし、個人的にはこのライヴで『TOMMY』に対する解釈の幅がいままでよりグッと拡がった。ピートがいないことでロジャーの『TOMMY』を大きく打ち出すことができた、そのことを知れたのは意外な収穫だった。

また、バンドをまとめる役はサイモンだとばかり思っていたのだが、実際にはバンド・リーダー的な存在はおらず、全体のオーガナイザーとしての役割をロジャーが担っていたというのは興味深い。ロジャーは具体的にバンドの音を統率していたというのではないが、そんな指揮棒を振らないロジャーをバンド自体が盛り立てようと意識していたように見えた。ステージでは細かい指示など出さず、そこにいるだけでバンドの自覚をうながす、そんな強い存在感を放っていたのもロジャーという人の為せる業なのだろう。

フーではまず見せないギター・プレイや、ラスト曲ではウクレレまで弾くなど、ロジャーのやる気がビシビシと伝わってくるライヴ。ロジャーのカラーが全面に出たライヴは、いつもピートの陰に隠れあまり目立つことのないロジャーの優れたパフォーマーっぷりを見せつけるものとなった。

それにしてもこんなすごいライヴを観せてくれているのにチケットが売れていないのは本当にもったいない…。

最近はすっかりカトチャン呼ばわりしてしまって申し訳ないが、ライヴを観ているとやっぱりカトチャンに見えてしまう瞬間は何回もあった。隣でギターを弾くサイモンも、若いときのピートに見える瞬間もあったし、そうなるとピートをバックに歌うカトチャンの図も出来上がり、個人的にはそれも見物であった。あんまりカトチャンカトチャン言うのもどうかと思うが、ブログの流れ的にも一応付け加えておく。

SETLIST

『TOMMY』全曲

I Can See For Miles

The Kids Are Alright

Behind Blue Eyes

Days Of Light

The Way It Is(サイモンのソロ曲)

Who Are You

My Generation

Young Man Blues

Baba O'Riley

Without Your Love

Blue, Red And Grey

アンコールなしのぶっ通しライヴ。サイモンの曲以外はロジャー出ずっぱり。

アメリカ・ツアーでの定番、ジョニー・キャッシュメドレーがない日本仕様なセットリスト。ただライヴ終了後に「Ring Of Fire」がかかり、ロジャーのこだわりを見せる。

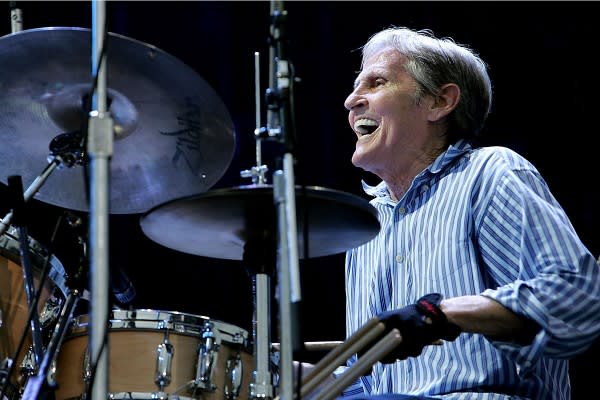

リヴォン・ヘルムが亡くなった。96年に咽頭癌であることを公表し、闘病生活を続けてきたヘルム。その長い闘病生活のなかで声が出ないときもあったようだが、治療は順調に進み、音楽活動を再開するまでに回復する。そのあとのコンスタントなアルバム・リリースや、気の合うメンバーとの頻繁なライヴ活動もあって、体調も喉の具合もすっかりよくなったと思っていたところの突然の訃報だった。なんでも今年に入って容態が悪化しながらもライヴを敢行していたらしいが、最近になってライヴをできないほどになっていたそうだ。先月行われたライヴの映像を見るかぎりでは元気そうに歌っていただけに、事態のこの急激な展開には茫然とするばかりである…。

声が出ない状態からの見事な復活は本当に感動したものだ。親交ある多くの音楽仲間とのジャム・セッションやそんな友人たちのアルバムへのゲスト参加は彼の人望の厚さを物語るものであり、またそんな仲間と音楽を続けることが彼の生きるエネルギーとなっていたように思える。彼の治療費を捻出する意味もあったというジャム・セッションアルバムの発表、そしてそのジャム・セッションを推し進めるかたちで発表されたアルバム『Dirt Farmer』がグラミー賞を獲得(その後さらに2枚のアルバムでグラミーを受賞)するなど、彼の劇的な復活はまさに彼の音楽への愛情と情熱、そして彼を敬愛する友人たちとの友情に依るものであった。

そんな理想的と思える音楽との関わりをもった彼が亡くなってしまった。その小手先にとらわれない豪放な歌声と、人間くさいグルーヴィなドラムは、音楽をひたすら豊かなものへと推進するものだった。また、彼はその声と併せて、手と足でも歌うことができた。彼が発するサウンドはそのすべてに生命が宿っていた…。

背中を丸めてビートを刻む彼のドラミングはえらくかっこよかった。ドラムを叩きながら楽しそうに歌う彼の笑顔はとにかく素敵だった。音楽を愛する彼のことが大好きだった。

リヴォン、いままで、素晴らしい音楽を届けてくれてありがとう。Rest In Percussive, Levon...

声が出ない状態からの見事な復活は本当に感動したものだ。親交ある多くの音楽仲間とのジャム・セッションやそんな友人たちのアルバムへのゲスト参加は彼の人望の厚さを物語るものであり、またそんな仲間と音楽を続けることが彼の生きるエネルギーとなっていたように思える。彼の治療費を捻出する意味もあったというジャム・セッションアルバムの発表、そしてそのジャム・セッションを推し進めるかたちで発表されたアルバム『Dirt Farmer』がグラミー賞を獲得(その後さらに2枚のアルバムでグラミーを受賞)するなど、彼の劇的な復活はまさに彼の音楽への愛情と情熱、そして彼を敬愛する友人たちとの友情に依るものであった。

そんな理想的と思える音楽との関わりをもった彼が亡くなってしまった。その小手先にとらわれない豪放な歌声と、人間くさいグルーヴィなドラムは、音楽をひたすら豊かなものへと推進するものだった。また、彼はその声と併せて、手と足でも歌うことができた。彼が発するサウンドはそのすべてに生命が宿っていた…。

背中を丸めてビートを刻む彼のドラミングはえらくかっこよかった。ドラムを叩きながら楽しそうに歌う彼の笑顔はとにかく素敵だった。音楽を愛する彼のことが大好きだった。

リヴォン、いままで、素晴らしい音楽を届けてくれてありがとう。Rest In Percussive, Levon...

フラッシュキューブス、10年ぶりの来日だそうで。前回のその来日時にはバンドの名前さえ知らなかった手前、"待望の"とか"首を長くして…"とかは言えないが、それでもパワーポップ界のベテランバンドの来日はうれしいニュースだ。日本ツアーは一週前から始まっていて、ネットで検索してみるとそのライヴ評はどれも高い評価。年はとったが、そのステージは激しく、凄まじい勢いと熱いパフォーマンスは感動的なものであったと。とはいえ、パワーポップファンは物事を大袈裟に表現するのが常なのでその評は大抵が眉唾ものだ。その全てを信じないようにしながら、しかし期待を高めながら、日本ツアー最終日の新宿JAMでのライヴを観た。

いやいや、素晴らしいステージ、その一言に尽きるすごいライヴであった。ネットでの高い評価は嘘ではなかった、というよりそれらの評価も控えめに感じてしまうくらいのすごさ。バンドのドライブ感は冴えまくり、骨太なサウンドは剛健。うねりのあるグルーヴは最初から最後まで会場を打ち震わせ、ダレることなく突き進む。ツアー最終日で疲れもあるはずなのにまったく気を抜くことなく、豪快に音をぶちかますその姿勢もバンドのアティテュードが貫かれていて見応えのある演奏だったのだ。

バンドの核はやはりGary Frenay。フックが効いたメロディアスな曲はGaryならではのもので、そんな曲をベースを弾きながら美声で歌う姿は年齢をまったく感じさせない。そして驚いたのはそのベース・プレイだ。ただでさえアップダウンのピック弾きで完璧に歌うのは難しいが、それを難無くやってしまううえに、さらにそのベースがものすごいドライヴ感をもってバンドの音を立体化しているのだ。特別難しいフレーズを弾いているわけではないが、そこにあるドライヴ感はバンドに強力なグルーヴをもたらす。二本のギターが粗削りな音で割りとラフに演奏されるスタイルのバンドにあって、ボトムをしっかりと支え、なおバンド全体の音を躍動させるベースは、とにかく信じられないほどの切れ味でドライヴしていたのだ。これはスタジオ音源を聴くだけではまったくわからないフラッシュキューブスのすごいところである。ライヴで体感しないことにはわからなかったGaryのすごさを目の当たりにして、想像以上のその演奏の豊かさに呆然自失。本当にクラクラするほどの目映いベース・プレイに圧倒されっぱなしであった。

ギターの二人、Arty LeninとPaul Armstrongもそれぞれがポップでハードなギターを弾きながらもどこかパンキッシュな荒々しい部分もあり、スウィートなメロディに乗っかってくるグシャッとしたそのギターサウンドはラフな感触ただようガレージバンドそのもの。スタジオ音源はともかく、ライヴでのフラッシュキューブスの音楽がベタベタに甘ったるくならないのはこのギターの音があってこそだ。

さらにドラムのDucky Carlisleはオリジナル・メンバーではないが、デビュー時の曲でも歌に溶け込むまろやかなドラミングで、そのラウドでありながら柔らかいスティック捌きはGaryのベースとの相性もピッタリ。

このガチッとはまったバンド・アンサンブルに甘酸っぱいメロディが歌われ、さらにGary、Arty、Paul三人のハーモニーが被ってくるのには本当に酔わされた。実は混声ハーモニーがそれほど美しいわけでもないのがこのバンドの特徴でもあるのだけれど、あのグルーヴのなかでのハーモニーは、派手さはないながらも煌めいていたのだ。ライヴならではの彼らの醍醐味を存分に味わえた演奏はただただ素晴らしかった!

オリジナル曲のグレードの高さは言うまでもないが、このバンドのカバー曲の楽しさも忘れてはならない。オープニングでビートルズの「Hold Me Tight」をもってきたり、「ジェイク・リヴィエラを知ってるか?!」といきなり言い放ちレックレス・エリックをやったり、ラモーンズにラズベリーズにフレイミン・グルーヴィーズ、挙げ句のはてにはセックス・ピストルズの「God Save The Queen」までやってしまうなど、カバー曲やりまくりの、まさにやりたい放題のステージはロックが好きで好きでたまらない少年そのもの。彼らのカバーに対する並々ならぬ思いは、新作でロイ・ウッドのカバーをやりまくっていることからも感じられるが(この日も「Hello Suzie」を披露)、年齢を重ねながらもなおカバー曲を嬉々として演奏する彼らの枯れない初々しさには心底脱帽する。

さらに、彼らはそのカバーによっては遊び心も忘れない。おもしろかったのはこのライヴでやった「God Save The Queen」、そのラストの"no future, no future, no future for you"の部分を三人でハモっちゃったりするのだ。曲の意味をぶっこわすその遊び心もたまらない彼らの魅力のひとつである。

一週間の日本弾丸ツアー。この前日には札幌で演奏し、移動日なしでの新宿ライヴは疲労も相当溜まっていたはずだ。しかし、「fuc#in hard」とか言いながらもほぼ2時間の素晴らしいライヴを見せてくれたフラッシュキューブス。とにもかくにもすごい演奏だったし、何度でも言うが素晴らしいパフォーマンスだった。

いやいや、素晴らしいステージ、その一言に尽きるすごいライヴであった。ネットでの高い評価は嘘ではなかった、というよりそれらの評価も控えめに感じてしまうくらいのすごさ。バンドのドライブ感は冴えまくり、骨太なサウンドは剛健。うねりのあるグルーヴは最初から最後まで会場を打ち震わせ、ダレることなく突き進む。ツアー最終日で疲れもあるはずなのにまったく気を抜くことなく、豪快に音をぶちかますその姿勢もバンドのアティテュードが貫かれていて見応えのある演奏だったのだ。

バンドの核はやはりGary Frenay。フックが効いたメロディアスな曲はGaryならではのもので、そんな曲をベースを弾きながら美声で歌う姿は年齢をまったく感じさせない。そして驚いたのはそのベース・プレイだ。ただでさえアップダウンのピック弾きで完璧に歌うのは難しいが、それを難無くやってしまううえに、さらにそのベースがものすごいドライヴ感をもってバンドの音を立体化しているのだ。特別難しいフレーズを弾いているわけではないが、そこにあるドライヴ感はバンドに強力なグルーヴをもたらす。二本のギターが粗削りな音で割りとラフに演奏されるスタイルのバンドにあって、ボトムをしっかりと支え、なおバンド全体の音を躍動させるベースは、とにかく信じられないほどの切れ味でドライヴしていたのだ。これはスタジオ音源を聴くだけではまったくわからないフラッシュキューブスのすごいところである。ライヴで体感しないことにはわからなかったGaryのすごさを目の当たりにして、想像以上のその演奏の豊かさに呆然自失。本当にクラクラするほどの目映いベース・プレイに圧倒されっぱなしであった。

ギターの二人、Arty LeninとPaul Armstrongもそれぞれがポップでハードなギターを弾きながらもどこかパンキッシュな荒々しい部分もあり、スウィートなメロディに乗っかってくるグシャッとしたそのギターサウンドはラフな感触ただようガレージバンドそのもの。スタジオ音源はともかく、ライヴでのフラッシュキューブスの音楽がベタベタに甘ったるくならないのはこのギターの音があってこそだ。

さらにドラムのDucky Carlisleはオリジナル・メンバーではないが、デビュー時の曲でも歌に溶け込むまろやかなドラミングで、そのラウドでありながら柔らかいスティック捌きはGaryのベースとの相性もピッタリ。

このガチッとはまったバンド・アンサンブルに甘酸っぱいメロディが歌われ、さらにGary、Arty、Paul三人のハーモニーが被ってくるのには本当に酔わされた。実は混声ハーモニーがそれほど美しいわけでもないのがこのバンドの特徴でもあるのだけれど、あのグルーヴのなかでのハーモニーは、派手さはないながらも煌めいていたのだ。ライヴならではの彼らの醍醐味を存分に味わえた演奏はただただ素晴らしかった!

オリジナル曲のグレードの高さは言うまでもないが、このバンドのカバー曲の楽しさも忘れてはならない。オープニングでビートルズの「Hold Me Tight」をもってきたり、「ジェイク・リヴィエラを知ってるか?!」といきなり言い放ちレックレス・エリックをやったり、ラモーンズにラズベリーズにフレイミン・グルーヴィーズ、挙げ句のはてにはセックス・ピストルズの「God Save The Queen」までやってしまうなど、カバー曲やりまくりの、まさにやりたい放題のステージはロックが好きで好きでたまらない少年そのもの。彼らのカバーに対する並々ならぬ思いは、新作でロイ・ウッドのカバーをやりまくっていることからも感じられるが(この日も「Hello Suzie」を披露)、年齢を重ねながらもなおカバー曲を嬉々として演奏する彼らの枯れない初々しさには心底脱帽する。

さらに、彼らはそのカバーによっては遊び心も忘れない。おもしろかったのはこのライヴでやった「God Save The Queen」、そのラストの"no future, no future, no future for you"の部分を三人でハモっちゃったりするのだ。曲の意味をぶっこわすその遊び心もたまらない彼らの魅力のひとつである。

一週間の日本弾丸ツアー。この前日には札幌で演奏し、移動日なしでの新宿ライヴは疲労も相当溜まっていたはずだ。しかし、「fuc#in hard」とか言いながらもほぼ2時間の素晴らしいライヴを見せてくれたフラッシュキューブス。とにもかくにもすごい演奏だったし、何度でも言うが素晴らしいパフォーマンスだった。

以前観たライヴでとにかく印象的だったのがジム・ビアンコという男のサービス精神とその熱い歌だ。観客を飽きさせないそのパフォーマンスは大道芸人にも通じるもので、まさしくエンターテイメントそのものの実に楽しいものだった。しゃがれた声で、ときにがなり、ときに優しく歌われる曲は、彼のポジティヴな性格とユーモラスな人柄に満ちていて、ジム・ビアンコという人の温かさを感じさせていた。

そんな熱くエネルギッシュなジム・ビアンコがゲイリー・ジュールズと来日した。不勉強なことに自分はこの人のことをまったく知らなかったのだが、ネットで音源や映像を見てみるとどうやら優しく歌う繊細なシンガー・ソングライターのようだ。美しい声が涼やかなジュールズが、ビアンコの熱さとどう交わるのか。あまりに対照的であるこの二人の共演がいったいどのようなものになるのか予測もできないまま、日本ツアー最終日の下北沢ラ・カーニャに足を運んだ。

会場内はいたって和やかな雰囲気だ。その雰囲気のなか、最初にステージに立ったのはビアンコ。ギターだけでおもむろに歌いだした彼はツアーの疲れなどないかのようにあのガラガラ声で思いきり歌う。以前観たときはバンド編成だったのであまり印象に残ってはいなかったが、彼が弾くギター、そのピッキングのアタックはとても強く、そしてそれがえらくカッコイイ。荒々しいだけのように見えて、実はしっかりコントロールされたピッキングは、リズム感に富み、実にスリリングなのだ。そして、そんなギターに情熱的なあの歌声がかぶってくる。まさにジム・ビアンコ節ともいうべき熱さは火傷しそうな勢いをもって迫ってくる。

途中、曲の説明をするために主催者を呼びつけ一言一句をさらいながら歌詞の解説をしたり(すごくたどたどしく笑)、ジュールズを呼び数曲を共演したうちの一曲では客席に降りて女性客を二人で挟み込みながら歌うパフォーマンスもあり、ミュージシャンとしての才能と併せてコメディアンのような茶目っ気も見せてくれた。この人のこういうところは本当に楽しい。

熱く盛り上がった1stステージのあとは、ショート・ブレイクを挟んで、ジュールズのステージだ。それまでステージを覆っていた熱気などなかったかのように飄々と歌に入るジュールズ。思っていたよりもずっと透き通った歌声が美しいメロディに乗ると、会場の空気は一変、一気に澄み渡っていく。ビアンコとはまったく違う温度、まったく違う質感の音楽は、さっきまで熱血漢のビアンコと共演していた人とは思えないほどの静寂さをたたえていた。

もちろん、ここでもビアンコとの共演はたっぷり。ビアンコのステージでは二人がギターを弾いていたが、ここではジュールズがギター、ビアンコがピアノという組み合わせ。そしてこの組み合わせがなんとも素晴らしかったのだ。ビアンコのピアノは熱血漢のそれではなく、ジュールズのギターに寄り添い、歌伴としての役割に没入したもの。予想以上に効果的だったピアノはジュールズのギターと歌声に重なるとたおやかな昂揚感をもたらす。

さらに二人のハーモニーがこれまた素晴らしい。高音で涼やかなジュールズの歌声に、しゃがれた野太い歌声のビアンコが絡むさまは、相性に難ありかと思いきや、これがお互いの声を引き立てながら昇華していく見事な化学反応を見せる。曲の良さもあるのだけれど、それ以上に二人の歌声の素晴らしさにただただ引き込まれた。

ジュールズはカバーもたくさん披露。2曲目でいきなりニール・ヤングの「After The Gold Rush」を歌い、その後、ボブ・ディラン「The Times They Are A-Changin'」、レオ・セイヤー「When I Need You」、ドン・マクリーン「American Pie」、チープ・トリックに至っては「I Want You To Want Me」と「Surrender」の2曲、ビートルズ「Two Of Us」などなど盛り沢山だ。しかもその場の思いつきでやったであろう曲ばかり。(私見ではニール・ヤングとチープ・トリック「I Want You To Want Me」以外は即興の気配濃厚) そしてそんな思いつきに付き合いながらもショーマンシップでもってしっかりと魅せるビアンコのエンターテイナーっぷりもまた強烈だった。歌ったことなどなさそうな曲も、歌いながらコードを覚え、それを発展させていくのだ。歌いながら、そんなビアンコの奮闘を楽しんでいるジュールズの姿も印象的で、二人の微笑ましくスリリングな絡みは本当に楽しいものだった。

その歌声といい、パーソナリティといい、まったく対照的な二人。重なり合う部分が少ない、言ってしまえば凸凹コンビの二人がまさかこれほどまでに見事な融合を見せるとは思わなかった。そして二人の音楽的雄弁さによりこれほどダイナミックな歌を聴くことができるとは予想だにしなかった。臨機応変、変幻自在の生きた音楽に触れたことを実感する素敵なコラボレーション。こういう音楽ならいつまでも聴いていたい。しみじみと歌に浸れるという幸福感に満ちた温かいライヴだった。

そんな熱くエネルギッシュなジム・ビアンコがゲイリー・ジュールズと来日した。不勉強なことに自分はこの人のことをまったく知らなかったのだが、ネットで音源や映像を見てみるとどうやら優しく歌う繊細なシンガー・ソングライターのようだ。美しい声が涼やかなジュールズが、ビアンコの熱さとどう交わるのか。あまりに対照的であるこの二人の共演がいったいどのようなものになるのか予測もできないまま、日本ツアー最終日の下北沢ラ・カーニャに足を運んだ。

会場内はいたって和やかな雰囲気だ。その雰囲気のなか、最初にステージに立ったのはビアンコ。ギターだけでおもむろに歌いだした彼はツアーの疲れなどないかのようにあのガラガラ声で思いきり歌う。以前観たときはバンド編成だったのであまり印象に残ってはいなかったが、彼が弾くギター、そのピッキングのアタックはとても強く、そしてそれがえらくカッコイイ。荒々しいだけのように見えて、実はしっかりコントロールされたピッキングは、リズム感に富み、実にスリリングなのだ。そして、そんなギターに情熱的なあの歌声がかぶってくる。まさにジム・ビアンコ節ともいうべき熱さは火傷しそうな勢いをもって迫ってくる。

途中、曲の説明をするために主催者を呼びつけ一言一句をさらいながら歌詞の解説をしたり(すごくたどたどしく笑)、ジュールズを呼び数曲を共演したうちの一曲では客席に降りて女性客を二人で挟み込みながら歌うパフォーマンスもあり、ミュージシャンとしての才能と併せてコメディアンのような茶目っ気も見せてくれた。この人のこういうところは本当に楽しい。

熱く盛り上がった1stステージのあとは、ショート・ブレイクを挟んで、ジュールズのステージだ。それまでステージを覆っていた熱気などなかったかのように飄々と歌に入るジュールズ。思っていたよりもずっと透き通った歌声が美しいメロディに乗ると、会場の空気は一変、一気に澄み渡っていく。ビアンコとはまったく違う温度、まったく違う質感の音楽は、さっきまで熱血漢のビアンコと共演していた人とは思えないほどの静寂さをたたえていた。

もちろん、ここでもビアンコとの共演はたっぷり。ビアンコのステージでは二人がギターを弾いていたが、ここではジュールズがギター、ビアンコがピアノという組み合わせ。そしてこの組み合わせがなんとも素晴らしかったのだ。ビアンコのピアノは熱血漢のそれではなく、ジュールズのギターに寄り添い、歌伴としての役割に没入したもの。予想以上に効果的だったピアノはジュールズのギターと歌声に重なるとたおやかな昂揚感をもたらす。

さらに二人のハーモニーがこれまた素晴らしい。高音で涼やかなジュールズの歌声に、しゃがれた野太い歌声のビアンコが絡むさまは、相性に難ありかと思いきや、これがお互いの声を引き立てながら昇華していく見事な化学反応を見せる。曲の良さもあるのだけれど、それ以上に二人の歌声の素晴らしさにただただ引き込まれた。

ジュールズはカバーもたくさん披露。2曲目でいきなりニール・ヤングの「After The Gold Rush」を歌い、その後、ボブ・ディラン「The Times They Are A-Changin'」、レオ・セイヤー「When I Need You」、ドン・マクリーン「American Pie」、チープ・トリックに至っては「I Want You To Want Me」と「Surrender」の2曲、ビートルズ「Two Of Us」などなど盛り沢山だ。しかもその場の思いつきでやったであろう曲ばかり。(私見ではニール・ヤングとチープ・トリック「I Want You To Want Me」以外は即興の気配濃厚) そしてそんな思いつきに付き合いながらもショーマンシップでもってしっかりと魅せるビアンコのエンターテイナーっぷりもまた強烈だった。歌ったことなどなさそうな曲も、歌いながらコードを覚え、それを発展させていくのだ。歌いながら、そんなビアンコの奮闘を楽しんでいるジュールズの姿も印象的で、二人の微笑ましくスリリングな絡みは本当に楽しいものだった。

その歌声といい、パーソナリティといい、まったく対照的な二人。重なり合う部分が少ない、言ってしまえば凸凹コンビの二人がまさかこれほどまでに見事な融合を見せるとは思わなかった。そして二人の音楽的雄弁さによりこれほどダイナミックな歌を聴くことができるとは予想だにしなかった。臨機応変、変幻自在の生きた音楽に触れたことを実感する素敵なコラボレーション。こういう音楽ならいつまでも聴いていたい。しみじみと歌に浸れるという幸福感に満ちた温かいライヴだった。

いままで何回か来たビルボードだが、1stセットが終わったあとのロビーにあれほどのムンムンとした熱気を感じたのはこの日が初めてだ。その熱気は狭いライヴハウスでの熱いロックンロール・バンドのそれと同じ。終演も時間オーバーだったようだし、いったいフェルダーはどれほどのステージを観せたのか。

これから観る2ndセットに俄然期待が高まる。まさか1stセットで全てを出しきって、抜け殻になどなっていないことを祈りつつ……。

開演前、ステージを見回すと両サイドにたくさんのギターがあるのが見える。フェルダーと、もう一人のギタリスト、ベン・マウロのギターはそれぞれ10本くらいあっただろうか。曲ごとに使い分けるギターのなかでも一際目立つのが白いダブルネック。"あの曲"で使うのはわかりきったことではあるけれども、やはり実物を目にするとワクワクしてくる。

そして開演。いきなりそのダブルネックを抱えて出てきたフェルダー。なんとオープニングで「Hotel California」である。たまたま席に恵まれ、目の前、数十センチでフェルダーを見るポジションについたのだが、その近さから見る光景はとにかく刺激的だった。あのギター・フレーズが耳より先に目に飛び込んでくる。マウロとのツイン・リードが目の前で展開されるのを見入っているとただただ呆然、夢見心地である。馴染んだフレーズをそのまま、ギターの音もレコードで聴いたあの音だ。

1曲目から観客の温度は一気に上がり、しかしステージ上のフェルダーとバンドはクールに演奏していく。次々に繰り出されるイーグルス・ナンバー。歌はさすがにフライやヘンリーほどではないにしても、そこには生々しいライヴの臨場感がある。去年観たイーグルスのライヴが無機的なルーティン・ワークのように感じられたのに対し、このフェルダー・バンドの演奏は曲をグッと自分たちの音として引き込み、そして楽しんでいて、まさしくいま響くライヴのサウンドそのものであった。フライ、ヘンリーとの共作とされている曲もガンガン繰り出し、"イーグルスのフェルダー"としての気概を感じるステージ。いまでは見なくなったトーキング・モジュレーターを使った「Those Shoes」もステージを彩り、楽しいショウに仕立て上げていた。また、意外にもヴォーカルがソックリだったスティーヴィー・レイ・ヴォーンのカバー「Pride And Joy」は驚きの選曲。その壮絶なギターのとんでもない力強さたるや恐ろしいほど。

そして、なにより驚いたのはバンドのコーラス・ワークだ。すべてにおいて計算され、コントロールされたコーラスはイーグルスのそれと向こうを張るもの。「Seven Bridges Road」では煌めきながら降り注ぐような歌声のその美しさは筆舌に尽くし難い。

演奏能力の高いバンドは硬軟混ぜた曲のそれぞれの表情をくっきりと映し出し、フェルダーのギターはなんの衰えもない。盤石な演奏でありながらスリリングなステージ。高いミュージシャン意識が作る徹底したライヴ・ショウを見せつけられ、ただ感服するのみだった。

気づくと会場は熱気でムンムン。1stセットが終わったあとの熱さは2ndセットのあとも同じだった。あんなステージを見せつけられたらあんなムンムンにもなるはずだ。予想以上のロックなステージは、フェルダーがイーグルスに持ち込んだ要素そのもののようで、そういう意味では実に象徴的なパフォーマンスであったといえる。いまのイーグルスに足りないものはやはりドン・フェルダーなのだ。

3/19 SETLIST

1.Hotel California

2.Already Gone

3.One Of These Nights

4.Pride And Joy

5.Peaceful Easy Feeling

6.Tequila Sunrise

7.Over You

8.Seven Bridges Road

9.Those Shoes

10.Heavy Metal

11.The Long Run

12.Witchy Woman

13.Heartache Tonight

14.Life In The Fast Lane

<Encore>

15.Take It Easy

これから観る2ndセットに俄然期待が高まる。まさか1stセットで全てを出しきって、抜け殻になどなっていないことを祈りつつ……。

開演前、ステージを見回すと両サイドにたくさんのギターがあるのが見える。フェルダーと、もう一人のギタリスト、ベン・マウロのギターはそれぞれ10本くらいあっただろうか。曲ごとに使い分けるギターのなかでも一際目立つのが白いダブルネック。"あの曲"で使うのはわかりきったことではあるけれども、やはり実物を目にするとワクワクしてくる。

そして開演。いきなりそのダブルネックを抱えて出てきたフェルダー。なんとオープニングで「Hotel California」である。たまたま席に恵まれ、目の前、数十センチでフェルダーを見るポジションについたのだが、その近さから見る光景はとにかく刺激的だった。あのギター・フレーズが耳より先に目に飛び込んでくる。マウロとのツイン・リードが目の前で展開されるのを見入っているとただただ呆然、夢見心地である。馴染んだフレーズをそのまま、ギターの音もレコードで聴いたあの音だ。

1曲目から観客の温度は一気に上がり、しかしステージ上のフェルダーとバンドはクールに演奏していく。次々に繰り出されるイーグルス・ナンバー。歌はさすがにフライやヘンリーほどではないにしても、そこには生々しいライヴの臨場感がある。去年観たイーグルスのライヴが無機的なルーティン・ワークのように感じられたのに対し、このフェルダー・バンドの演奏は曲をグッと自分たちの音として引き込み、そして楽しんでいて、まさしくいま響くライヴのサウンドそのものであった。フライ、ヘンリーとの共作とされている曲もガンガン繰り出し、"イーグルスのフェルダー"としての気概を感じるステージ。いまでは見なくなったトーキング・モジュレーターを使った「Those Shoes」もステージを彩り、楽しいショウに仕立て上げていた。また、意外にもヴォーカルがソックリだったスティーヴィー・レイ・ヴォーンのカバー「Pride And Joy」は驚きの選曲。その壮絶なギターのとんでもない力強さたるや恐ろしいほど。

そして、なにより驚いたのはバンドのコーラス・ワークだ。すべてにおいて計算され、コントロールされたコーラスはイーグルスのそれと向こうを張るもの。「Seven Bridges Road」では煌めきながら降り注ぐような歌声のその美しさは筆舌に尽くし難い。

演奏能力の高いバンドは硬軟混ぜた曲のそれぞれの表情をくっきりと映し出し、フェルダーのギターはなんの衰えもない。盤石な演奏でありながらスリリングなステージ。高いミュージシャン意識が作る徹底したライヴ・ショウを見せつけられ、ただ感服するのみだった。

気づくと会場は熱気でムンムン。1stセットが終わったあとの熱さは2ndセットのあとも同じだった。あんなステージを見せつけられたらあんなムンムンにもなるはずだ。予想以上のロックなステージは、フェルダーがイーグルスに持ち込んだ要素そのもののようで、そういう意味では実に象徴的なパフォーマンスであったといえる。いまのイーグルスに足りないものはやはりドン・フェルダーなのだ。

3/19 SETLIST

1.Hotel California

2.Already Gone

3.One Of These Nights

4.Pride And Joy

5.Peaceful Easy Feeling

6.Tequila Sunrise

7.Over You

8.Seven Bridges Road

9.Those Shoes

10.Heavy Metal

11.The Long Run

12.Witchy Woman

13.Heartache Tonight

14.Life In The Fast Lane

<Encore>

15.Take It Easy

ドン・フェルダーのライヴが間近に迫ってきた。セットリストはまったく下調べなどせず、なにも知らないままで臨もうかと思っているが、きっと彼の集大成的なセレクトでくることだろう。アノ曲やソノ曲は当然演奏されるだろうし、ソッチの曲のギターを生で聴けるかと思うと興奮するばかりだ。

バンドにはどんな人がいるのかと調べてみると、ギターのBen Mauroは主にライオネル・リッチーのバンド・メンバーとして活躍してきた人で、意外なところでは宇多田ヒカルのバックでも弾いたことがあるらしい(アメリカで発売されたUtada名義のアルバム)。キーボードのTimothy Druryはホワイトスネイクのメンバーとして活躍していた人。なんとドン・ヘンリーの1989年のツアーでもバンド・メンバーとして弾いていたことがあって、いまフェルダーのバンドにいるのは不思議な縁だ。ベースのShem Von Schroeckは元アンブロージアのメンバー。いまは主にケニー・ロギンスのバンドで活躍している。そしてドラムのChris Rallesはパット・ベネターのバンドで叩くことが多い人だ。

これらメンバーはみな、多くのアーティストのバックを務めてきたミュージシャンで、腕前は相当なはず。こんな面々をバックに従えてフェルダーがあのギターをぶちかますのだ。期待は高まる。

バンドにはどんな人がいるのかと調べてみると、ギターのBen Mauroは主にライオネル・リッチーのバンド・メンバーとして活躍してきた人で、意外なところでは宇多田ヒカルのバックでも弾いたことがあるらしい(アメリカで発売されたUtada名義のアルバム)。キーボードのTimothy Druryはホワイトスネイクのメンバーとして活躍していた人。なんとドン・ヘンリーの1989年のツアーでもバンド・メンバーとして弾いていたことがあって、いまフェルダーのバンドにいるのは不思議な縁だ。ベースのShem Von Schroeckは元アンブロージアのメンバー。いまは主にケニー・ロギンスのバンドで活躍している。そしてドラムのChris Rallesはパット・ベネターのバンドで叩くことが多い人だ。

これらメンバーはみな、多くのアーティストのバックを務めてきたミュージシャンで、腕前は相当なはず。こんな面々をバックに従えてフェルダーがあのギターをぶちかますのだ。期待は高まる。

ポール・ブレイディ、5年ちょっとぶりの来日である。今回のステージも前回と同じ、独りでの弾き語りだ。個人的には彼のバンドでのステージの方が好みではあるけれど、独りでのパフォーマンスは彼のギターのすごさがガシガシと伝わってくるので、彼の魅力を感じるためにはこれも見逃せないステージだ。

ステージは、向かって右側奥にピアノ、ピアノの前にもう一本のギターとマンドリン、左側にエレピといった配置。ギターを抱えながら登場した彼は、前回の来日時にはなかった大きなシワが顔に刻まれている。強面が年輪を重ねてさらに怖い顔に……。笑顔はかわいらしいが風格はさらに増している。

ライヴのスタートは「Deep In Your Heart」。彼の曲のなかでは地味な曲だ。それに続く数曲も前回の来日ではやらなかった曲ばかり。最近のセットリストがわからないのでなんともいえないが、まるで彼が過去の曲を掘り起こし、息吹を与えようとしているかのようなセレクトである。新たな生気を吹き込まれた曲は流麗なギターと力強い歌声によって脈づく。顔には深いシワが増えたが、その歌声の味わいに衰えはまったくない。ギターの音もおそろしくいい。

そこで気がついたのは彼の前に置かれたマイクと彼との距離だ。彼の生ギターの音の素晴らしさは言わずもがなだが、それにしてもPAを通してその生の感触があれほどまでにダイレクトに伝わってきたのにはまったく驚いた。マイクから50センチから1メートルは離れて歌っていた彼の声もギターもものすごくクリーンに響いていて、必然的に音楽の感動が弥増す。見るからに普通のマイクではないけれども、あの音処理はどうなっていたのだろうか。

ギターからピアノと頻繁に楽器を替え、マンドリンとエレピでは1曲ずつ披露。彼がマンドリンを演奏するのは初めて観たが、その音はまさにアイリッシュ・ケルトそのもの。曲紹介でアンディ・アーヴァインの名前も出るなど、彼の活動の原点であるケルト曲「The Jolly Soldier」を聴けたのは予期せぬサプライズだった。

また、名盤『Welcome Here Kind Stranger』の再発に合わせたのか「Paddy's Green Shamrock Shore」も歌うなど、彼のルーツに迫った選曲もうれしいプレゼントだ。

エレピでやったのは「The Long Goodbye」。あのフワリとした雰囲気はアコースティックなライヴでまた映える。伝承歌を歌いつつ、コンテンポラリーな自作曲も美しく歌いあげるその対比もニヤリとさせる。

初日のハイライトはなんといっても「Nothing But The Same Old Story」だ。直前にやった「Steel Claw」の勢いもあってか、この曲でいきなり火がついたブレイディ。怒涛の如く激しくギターをかき鳴らし、怒りをぶちまけているかのような咆哮で歌う。その表情はとても険しく、一心不乱に曲に入り込んだその姿は鬼神そのものだ。スイッチが入ったポール・ブレイディはただただ恐ろしい。全身全霊で歌に向かう彼は観客の存在など意に介さず、極度の緊張感をもって感情のほとばしりを解放しているように見えた。

衝撃的な歌唱だった。あの歌の力強さはいったいなんなのだ?

2日目のハイライトはピアノで歌われた「Dancer In The Fire」。彼の歌声は、曲に対してのあふれる感情の起伏がヒシヒシと感じられた。その感情の揺れゆえか、ピアノのミスタッチがやけに多く、ピアノ演奏が破綻しそうな瞬間があったのも印象的だった。

そしてやはり2日目の「Nothing But The Same Old Story」も見物だった。鬼気迫っていた前日の歌とはまた違う「Nothing But The Same Old Story」だ。怒りはあるが、それよりも自身に向けての冷笑や嘲笑を浮かべながらの抑制された虚無的な歌は、強い緊張感を孕みながら重たく響いた。けして感情の全てを表に出すことなく、自身の葛藤とともに内に抑えこむ心の有り様が滲み出たすごい歌だった。

両日を比べると、大筋のセットリストに変化はなく(順番が少し変わっていた程度)、2日目だけ、アンコールに「The Homes Of Donegal」と「Arthur McBride」を入れていた。ただ、初日の気合いの入った力強いステージに対し、2日目は歌っていくほどに疲れが見えていたのが残念といえば残念。ゲストに山口洋を迎えて歌った「Donegal」で少し息を吹き返した気配もあったが、やはり相当疲れていたのか、最後の最後に歌った「Arthur」ではまるで気が抜けていて抜け殻のよう。個人的に大好きなこの曲も、このときの歌はまるで覇気がなかった。

ライヴ前日のラジオ放送でスタジオ・ライヴを披露したブレイディ。そこで歌ったのは「Nothing But The Same Old Story」と「Smile」だが、後者が以前に比べてどこかチグハグな感じがしたのに対して、前者はギターと歌の深化を強烈に感じさせる曲に変わっていたのには驚いた。メロウな曲よりもハードな曲の方が恐ろしく充実しているのだ。

そして実際ライヴを観てみると、「Steel Claw」や「Busted Loose」の充実っぷりにみられるように、今回のポール・ブレイディは激しくアグレッシヴな曲が映えていた。なにしろキレているのだ。「Nothing But The Same Old Story」はライヴの定番曲で、以前に生で数度観ているし、映像でもよく観ているが、今回の来日のように歌う姿は初めて観た。彼のなかでなにがそうさせたのかはわからないが、いまの彼はハードな曲で恐ろしく光り輝く。

今回の彼はロッカーといってもいいほどの熱いステージをみせてくれた。まるで予想していなかった激しさだったが、素晴らしいライヴであったことは間違いない。ポール・ブレイディという才人が、研ぎ澄まされた集中力でもって歌に身を没したひとときだった。

<<以下はセットリスト。ただ、とっていたメモの文字が読みづらくなっていたため、曲順が正しいかどうかは心許ない。正確なリストではないが、とりあえず記しておく>>

3/3 SETLIST

1. Deep In Your Heart

2. Cold Cold Night

3. Rainbow

4. Nobody Knows

5. Paradise Is Here

6. The Jolly Soldier

7. Paddy's Green Shamrock Shore

8. Smile

9. Marriage Made In Hollywood

10. Dancer In The Fire

11. The Long Goodbye

12. Steel Claw

13. Nothing But The Same Old Story

14. Follow On

15. Mother And Son

16. The Island

17. Crazy Dreams

18. The World Is What You Make It

<Encore>

19. Busted Loose

20. The Lakes Of Pontchartrain

21. One More Today

3/4はアンコールで

Thw Homes Of Donegal

One More Today

The Lakes Of Pontchartrain

Busted Loose

Arthur McBride

3でギター弦を切ったブレイディは、その後の順番を5→4に変更

ステージは、向かって右側奥にピアノ、ピアノの前にもう一本のギターとマンドリン、左側にエレピといった配置。ギターを抱えながら登場した彼は、前回の来日時にはなかった大きなシワが顔に刻まれている。強面が年輪を重ねてさらに怖い顔に……。笑顔はかわいらしいが風格はさらに増している。

ライヴのスタートは「Deep In Your Heart」。彼の曲のなかでは地味な曲だ。それに続く数曲も前回の来日ではやらなかった曲ばかり。最近のセットリストがわからないのでなんともいえないが、まるで彼が過去の曲を掘り起こし、息吹を与えようとしているかのようなセレクトである。新たな生気を吹き込まれた曲は流麗なギターと力強い歌声によって脈づく。顔には深いシワが増えたが、その歌声の味わいに衰えはまったくない。ギターの音もおそろしくいい。

そこで気がついたのは彼の前に置かれたマイクと彼との距離だ。彼の生ギターの音の素晴らしさは言わずもがなだが、それにしてもPAを通してその生の感触があれほどまでにダイレクトに伝わってきたのにはまったく驚いた。マイクから50センチから1メートルは離れて歌っていた彼の声もギターもものすごくクリーンに響いていて、必然的に音楽の感動が弥増す。見るからに普通のマイクではないけれども、あの音処理はどうなっていたのだろうか。

ギターからピアノと頻繁に楽器を替え、マンドリンとエレピでは1曲ずつ披露。彼がマンドリンを演奏するのは初めて観たが、その音はまさにアイリッシュ・ケルトそのもの。曲紹介でアンディ・アーヴァインの名前も出るなど、彼の活動の原点であるケルト曲「The Jolly Soldier」を聴けたのは予期せぬサプライズだった。

また、名盤『Welcome Here Kind Stranger』の再発に合わせたのか「Paddy's Green Shamrock Shore」も歌うなど、彼のルーツに迫った選曲もうれしいプレゼントだ。

エレピでやったのは「The Long Goodbye」。あのフワリとした雰囲気はアコースティックなライヴでまた映える。伝承歌を歌いつつ、コンテンポラリーな自作曲も美しく歌いあげるその対比もニヤリとさせる。

初日のハイライトはなんといっても「Nothing But The Same Old Story」だ。直前にやった「Steel Claw」の勢いもあってか、この曲でいきなり火がついたブレイディ。怒涛の如く激しくギターをかき鳴らし、怒りをぶちまけているかのような咆哮で歌う。その表情はとても険しく、一心不乱に曲に入り込んだその姿は鬼神そのものだ。スイッチが入ったポール・ブレイディはただただ恐ろしい。全身全霊で歌に向かう彼は観客の存在など意に介さず、極度の緊張感をもって感情のほとばしりを解放しているように見えた。

衝撃的な歌唱だった。あの歌の力強さはいったいなんなのだ?

2日目のハイライトはピアノで歌われた「Dancer In The Fire」。彼の歌声は、曲に対してのあふれる感情の起伏がヒシヒシと感じられた。その感情の揺れゆえか、ピアノのミスタッチがやけに多く、ピアノ演奏が破綻しそうな瞬間があったのも印象的だった。

そしてやはり2日目の「Nothing But The Same Old Story」も見物だった。鬼気迫っていた前日の歌とはまた違う「Nothing But The Same Old Story」だ。怒りはあるが、それよりも自身に向けての冷笑や嘲笑を浮かべながらの抑制された虚無的な歌は、強い緊張感を孕みながら重たく響いた。けして感情の全てを表に出すことなく、自身の葛藤とともに内に抑えこむ心の有り様が滲み出たすごい歌だった。

両日を比べると、大筋のセットリストに変化はなく(順番が少し変わっていた程度)、2日目だけ、アンコールに「The Homes Of Donegal」と「Arthur McBride」を入れていた。ただ、初日の気合いの入った力強いステージに対し、2日目は歌っていくほどに疲れが見えていたのが残念といえば残念。ゲストに山口洋を迎えて歌った「Donegal」で少し息を吹き返した気配もあったが、やはり相当疲れていたのか、最後の最後に歌った「Arthur」ではまるで気が抜けていて抜け殻のよう。個人的に大好きなこの曲も、このときの歌はまるで覇気がなかった。

ライヴ前日のラジオ放送でスタジオ・ライヴを披露したブレイディ。そこで歌ったのは「Nothing But The Same Old Story」と「Smile」だが、後者が以前に比べてどこかチグハグな感じがしたのに対して、前者はギターと歌の深化を強烈に感じさせる曲に変わっていたのには驚いた。メロウな曲よりもハードな曲の方が恐ろしく充実しているのだ。

そして実際ライヴを観てみると、「Steel Claw」や「Busted Loose」の充実っぷりにみられるように、今回のポール・ブレイディは激しくアグレッシヴな曲が映えていた。なにしろキレているのだ。「Nothing But The Same Old Story」はライヴの定番曲で、以前に生で数度観ているし、映像でもよく観ているが、今回の来日のように歌う姿は初めて観た。彼のなかでなにがそうさせたのかはわからないが、いまの彼はハードな曲で恐ろしく光り輝く。

今回の彼はロッカーといってもいいほどの熱いステージをみせてくれた。まるで予想していなかった激しさだったが、素晴らしいライヴであったことは間違いない。ポール・ブレイディという才人が、研ぎ澄まされた集中力でもって歌に身を没したひとときだった。

<<以下はセットリスト。ただ、とっていたメモの文字が読みづらくなっていたため、曲順が正しいかどうかは心許ない。正確なリストではないが、とりあえず記しておく>>

3/3 SETLIST

1. Deep In Your Heart

2. Cold Cold Night

3. Rainbow

4. Nobody Knows

5. Paradise Is Here

6. The Jolly Soldier

7. Paddy's Green Shamrock Shore

8. Smile

9. Marriage Made In Hollywood

10. Dancer In The Fire

11. The Long Goodbye

12. Steel Claw

13. Nothing But The Same Old Story

14. Follow On

15. Mother And Son

16. The Island

17. Crazy Dreams

18. The World Is What You Make It

<Encore>

19. Busted Loose

20. The Lakes Of Pontchartrain

21. One More Today

3/4はアンコールで

Thw Homes Of Donegal

One More Today

The Lakes Of Pontchartrain

Busted Loose

Arthur McBride

3でギター弦を切ったブレイディは、その後の順番を5→4に変更