朝日記171109 ヤスパースの責罪論のAmasonレビューと今日の絵

絵は(秋の朝)(いつもの朝風景)(秋桜)の3点です。

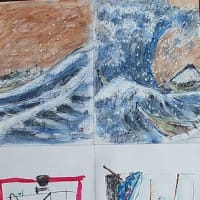

(秋の朝)

(秋の朝)

徒然こと 責罪論のカスタマーレビュー

投稿者あらいやすまさ2017年11月9日

本文;

きょうは、先日手に入れた1946年の橋本文夫の赤茶に色あせ、いまにも解体しそうな翻訳本のヤスパースの責罪論Shuldfrageをよみきるべく狙ってます。おもえばこの本をアマゾンに売りにだした持ち主に素朴な興味をいだきます。きのうは、青空移動図書館が来る日でした。マイケル・サンデルの「これからの「正義」について話をしよう」を借りていて、さて、興に入ったところで、関連を調べたりしていたら返却日になってしまいました。移動図書館という性質もあり返却日が次にずれることも許容してくれるゆるさに甘んじるかとおもいました。おもうに、伸びたからといってきちんと読むかとなるとこれもおぼつかないことを感じます。結局、残された時間内で読むとおすことに集中して、心残りですが、返却に行きます。そしてあらためて、延長がかのうであるかを問います。結局、延長できましたが、要は背中を押されて、インパクトがかかることがポイントですね。自分をうまく、行動の筋にのせられれば快や、快やです。ジャスパースの上の本は、人間の責任について、一億総ざんげといった具合に、大まかにとらえず、刑法上、政治上、道徳上、形而上の罪を区分して責任のありかたを説き起こしています。数だけの問題ではありませんが、ナチスの党員は1万に過ぎなかった。少数党が、暴力を合法的につかって独裁国家をつくってしまった。このときのドイツ国民はなんであったかの反省です。ニュルベルグ裁判が刑事裁判であったことで、政治的な責任は含まれはしましたが、彼がいうのこりの道徳的な罪、形而上的罪は除外されている。彼はそもそもこの二つは他人が裁く権利はなく、自由意志をもつ人間が自分自身の中で裁くべきであるという論を展開しています。敗戦で、世界中から劣等国民として白眼視され、これまでの自分の良心からも裏切られたというどん底から、いかにいきるかをドイツ人へ問うた内容です。これを読みながら、あの当時の日本の人たち、たとえば、学徒動員などでひとつの道徳観に支えられて、戦地に赴き、凄惨な戦闘をし、生き残った人たちが、その後、どう生きたのかに、あらためて思いをいたすおもいで読んでいます。多くは、戦場のことは語らず、そのあと、自分の人生を歩んだそういう人たちに、思いを致します。 一方、読んでいるうちに、ヤスパースは、いったいどういう立ち位置でこれを書いたのかが気になります。夫人がユダヤ人で、亡命したスイスでの執筆ですが、この書については、当時ドイツ人からもきびしい批判はあったようです。 読んでいて一番気になったのは、ナチスは悪であるという前提で、その根拠を論ずることなく、その悪にしたがう罪について、その区分モードを論じて、ドイツ国民を糾弾しているところです。 ナチスが戦勝していたら、それはどうであったであろうかという歴史的視点が欠如している。これは戦勝側の価値体系に恭順するという歴史的命題の衣の裾に寄る、つまりに服するということで、言わずもがなかもしれません。当時の彼のおかれた状況が、かれの責罪論の対象にもなってしまう。罪を論ずる人の罪というdilemmaの問題です。この論のフォローは戦勝国側の良心ある哲学者の役目でもあったかとふと思いました。理念は理念、規範は規範という西洋の二元論でいえば、とくに問題ないですといわれれば、ああそうですかという思いはあります。 不完全性定理での命題、つまり、対象の正しさを問う場合、問うている本人の命題が正しいという保証はないというゲーデルの数学をおもいだしました。 しかし、そのうえで、いま生きているひとが、ものごとを区分して丁寧に考えていくことは意味あることと思いました。 そういうことを考えさせる名著で、名訳でもありました。 とりあえず筆をおきます。

(いつもの朝風景)

(いつもの朝風景) (秋桜)

(秋桜)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます