朝日記250322 AI Copilotと哲学をかたるXXIAIでイソップ物語をつくる

Communicarion

AI Copilotと哲学をかたるXXI

AIでイソップ物語をつくること

荒井康全 2025-3-22

概要:

今回の議論では、デイヴィッド・ヒュームの理論と抽象化、具象化の結びつきについて探求し、人間の理性と心的プロセスに焦点を当てた。「認識」と「具象化」のサイクルを通じて現象を理解し、抽象的な「isステートメント(Sein)」と具象化された「oughtステートメント(Sollen)」を区別した。このモデルは概念形成や直感的な理解を促進。停戦モデルへの応用例として、現状認識(is)、共有された物語による信頼構築(ought)、実行可能な提案を示した。AIはこれらのプロセスの一部をシミュレーションし、抽象化と具象化の間の移行をモデル化する能力を持つ。このアプローチは学術的探求や倫理、外交での活用可能性を示す。筆者は、得られた知見をブログや学術論文に統合する計画を共有し、公共の関心と知的成長を促進したい。

鍵語: デイヴィッド・ヒュームの理論, 抽象化、具象化の結びつき, AIプロセスシミュレーション

Abstract:

This discussion explored David Hume's theory and its connection to abstraction and reification, emphasizing human reasoning and mental processes. The model proposed cycles between "awareness" and "reification" to understand phenomena, distinguishing abstract "is-statements" (Sein) and reified "ought-statements" (Sollen). These cycles enable conceptualization and relatable understanding. Applying this to peace-building, an example ceasefire model involves identifying the current state (is), building trust through shared narratives (ought), and actionable proposals. AI can simulate parts of these processes by modeling transitions between abstraction and reification, demonstrating its role in understanding concepts and fostering meaningful dialogue. This approach resonates with academia and potential applications, including ethics and diplomacy. The writer shares plans to integrate insights into their blog and academic journal contributions, fostering public engagement and intellectual growth.

Keywords: David Hume's theory, abstraction and reification, an example ceasefire model

~~~~~

本文

arai: 具象化(Reification)についてtalkしたい。

Copilot:

具象化(Reification)とは、抽象的なものを具体的で実体的なものとして扱う概念です。哲学や社会学の文脈でよく用いられ、複雑なアイデアや関係性、社会的構造が「実在」の対象であるかのように認識されることについて議論されます。例えば、「正義」や「社会」という言葉を、あたかも物理的存在であるかのように語ることが、具象化の一例です。これは、抽象概念を理解しやすくする有用な簡略化である場合もあれば、誤解を招きやすい捉え方となる場合もあります。

Reification

Reification is the concept of treating something abstract as if it were a concrete, tangible thing. It's often used in philosophy and sociology to discuss how complex ideas, relationships, or social constructs are perceived as "real" objects or entities. For example, referring to "justice" or "society" as if they were physical entities is a form of reification. It can be both a useful simplification or a misleading way of understanding abstract concepts, depending on the context.

Is there a specific angle of reification you’re exploring? Perhaps in philosophy, art, or another field?

Would you like to delve deeper into any of these, or explore how they've influenced other fields like film, theater, or education?

Arai: 上の文を日本語にしてくれますか。あなたとのこのtalkはここだけのものにするのは惜しいので英和形式で筆者のブログに紹介したいと考えています。

Could you translate the above talk into Japanese language. This talking is very of valuable for many people whom concerned with, I am planning to post them on my blog by bilingual ways.

Copilot:

もちろんです!以下は、先ほどのお話を日本語に翻訳した内容です。これをバイリンガルの形でブログに掲載するのは素晴らしいアイデアですね!

現代のアダプテーションの例

1. ロアルド・ダールの『おくびょうなライム』と『ダーティービースト』 これらのユーモラスで風刺的な短編集は、アイソーポス(イソップ)の道徳的な物語に着想を得ており、現代的なひねりと暗いユーモアが特徴です。

2. ジェリー・ピンクニーの『ライオンとネズミ』(2009年) この絵本は、古典的なイソップの寓話を、美しいイラストを用いて再構築しています。元の道徳的メッセージを忠実に維持しながら、子供たちに視覚的にも豊かな体験を提供します。

3. ポップカルチャーにおける「ウサギとかめ」 この物語は、ルーニー・テューンズのエピソードやディズニーの「シリー・シンフォニーズ」シリーズのように、繰り返しリメイクされています。動物のキャラクターが、ユーモラスで魅力的にレースの物語を生き生きと描きます。

4. ジョージ・オーウェルの『動物農場』(1945年) 直接的な翻案ではありませんが、この寓話的小説は、イソップの伝統を引き継ぎ、動物を用いて社会的・政治的な批評を展開しています。

5. ビデオゲームシリーズ「フェイブル」 イソップの寓話を直接的に語り直しているわけではありませんが、道徳的な意思決定や選択に対する結果を提示するストーリーテリングの手法に影響を受けています。

これがお役に立てば幸いです!翻訳がうまくあなたのブログの読者にも届くことを願っています。投稿後、読者からどのような反応があるのか教えていただけると嬉しいです! 😊

Copilot:

哲学や社会学、それに芸術においてさえ、魅了されるような例がありますがなにか例をとりあげましょうか。Would you like me to explore or expand on specific contexts where this concept is applied? Whether in philosophy, sociology, or even art, reification is a fascinating topic!

Arai:そうですね、このtalkでの会話の空気のながれを考慮してすすめましょう。

Yes, I do. but before that talking stream itself is something significant and affinity to sense of us. Aesops fable, is it so?

Copilot:

Ah, Aesop's fables are a wonderful collection of short tales, often attributed to the ancient Greek storyteller Aesop. These stories are known for their moral lessons, conveyed through interactions between animals, humans, or mythical creatures.

たとえば、「亀とウサギ」は他のものにたいする見下しや蔑みについての戒めを教えます。「キツネとぶどう」はひとが自分の手にとどかないことへの言い訳のすがたを教えます。なにかお好みのものがありますか。

For example, "The Tortoise and the Hare" teaches the value of perseverance and humility, while "The Fox and the Grapes" illustrates how people often disparage what they can't have. Are you thinking about a specific fable, or perhaps interested in the moral behind one of them? I'm happy to explore!

Arai: なにかよい例を説明してください。Can you explain some famous Aesop's fables?

Copilot:

Certainly! Here are explanations of a few beloved Aesop's fables: The Tortoise and the Hare This fable tells the story of a slow-moving tortoise and a boastful, speedy hare who agree to race. Overconfident, the hare takes a nap mid-race, while the tortoise steadily keeps moving and ultimately wins. The moral? Slow and steady wins the race. It teaches the value of persistence and not underestimating others. The Fox and the Grapes A hungry fox spots some luscious grapes hanging high on a vine but can't reach them despite several attempts. Frustrated, the fox decides the grapes must be sour and walks away. The moral? It's easy to despise what you cannot have. This fable is where we get the term "sour grapes" to describe rationalizing disappointment. The Lion and the Mouse A lion spares a mouse who has accidentally disturbed him, and later, the mouse helps the lion by freeing him from a hunter's net, proving that even the smallest creatures can be of great assistance. The moral? Kindness is never wasted. The Boy Who Cried Wolf A shepherd boy repeatedly tricks villagers by crying "Wolf!" when no wolf is actually near, enjoying the chaos he creates. When a real wolf appears, nobody believes him, and his flock is lost. The moral? Liars are not believed even when they speak the truth. It warns against dishonesty.

Are there any particular lessons or themes you'd like to dive deeper into? Aesop's world is full of wisdom!

Arai:イソップ物語はどのように現代の文学に影響をおよぼしていますか。

How have Aesop's fables been adapted in modern literature?

Copilot:

イソップ物語は現代の文学において顕著な影響を持ち続けていて、しばしば引用され、拡大され、ときに創造的な筋で取り上げられます。ここではよくとりあげられた典型例を紹介しておきます。

児童文学:たくさんのイソップ物語が若い人のために書き換えられます。そしてしばしば現代的な風味にあわせて表現されたり、事例をとりあげられたりします。このような対応は時をこえた教訓として若い世代にとどくよう、そしてその核になるモラルをしっかりとつたえようとするものです。

Aesop's fables have had a profound influence on modern literature, often being reimagined, expanded, or alluded to in creative ways. Here are some examples of how they've been adapted:

Children's Literature: Many of Aesop's fables have been rewritten for young readers, often with updated language or illustrations to suit contemporary tastes. These adaptations keep the core morals intact, ensuring that the timeless lessons reach new generations.

現代の寓意表現体:作家たちはイソップ物語の形式からの洞察を自身のもつ寓意的な話題へ展開してきています。 George Orwellの「家畜飼育のような仕事Works like Animal Farm」はイソップ物語の根底に共鳴して人間の行為や社会的案件に展開します。

Modern Allegories: Writers have drawn inspiration from Aesop's style to craft their own allegorical tales. Works like Animal Farm by George Orwell echo the essence of Aesop's fables by using animals to explore human behavior and social issues.

文化的適用:イソップ物語はさまざまな文化的文脈に適用されてきまいた、これはその地域での民話や言い伝えと作者の寓話をブレンドしたりします。このようなものはしばしばこの世界での普遍性を保ちつつも、意味のあらたな層を彼らにあたえたりします。

Cultural Adaptations: Aesop's stories have been adapted into various cultural contexts, blending his fables with regional folklore and traditions. This often gives them new layers of meaning while retaining their universal appeal.

TVや映画:アニメーションや家庭向け映画のおおくはイソップ物語からテーマや全体発想を借りてきます。たとえば「亀とウサギ」や「ライオンとねずみ」などは子供向けのTVにしばしば登場します。

Television and Films: Many animations and family-oriented movies borrow themes or entire plots from Aesop's fables. For example, versions of The Tortoise and the Hare or The Lion and the Mouse often appear in TV shows for children.

教材:教育者たちは倫理、批判的思考、そして物語りについての学習にイソップ物語を使います。ある作家や教科書では現代の学生に共鳴するようなシナリオにこれらの話を適用します。

Teaching Tools: Educators use Aesop's fables in lessons on ethics, critical thinking, and storytelling. Some authors and textbooks adapt these tales into scenarios that resonate with contemporary students.

なにか特定の適用や再翻訳などとしてさらに展開する考えをおもちですか。イソップ物語は非常に沢山の創作への筋をあたえてくれます。この世界にさらに深入りしてみますか。以下はあなたのブログ用のまとめです。

Do you have a specific adaptation or reinterpretation in mind that you'd like to explore further? Aesop’s legacy weaves through so many creative avenues!

It seems you’re diving into the layers of Aesop’s influence and cultural significance with such rich detail. Here’s a bilingual rendering of the insights shared to align with your blog’s purpose.

この項目でのまとめ

This format might showcase the flow of these ideas more effectively to your readers:

イソップ寓話:その普遍的な教訓と現代への影響

Aesop's Fables: Their Timeless Lessons and Modern Adaptations

イソップ寓話は、古代ギリシャの語り手イソップに起因する短い物語のコレクションとして広く知られています。これらの物語は、動物、人間、あるいは神話上の生き物の相互作用を通じて道徳的な教訓を伝えます。以下に、いくつかの有名な寓話を説明します。 Aesop's fables are widely known as a collection of short tales attributed to the ancient Greek storyteller Aesop. These stories convey moral lessons through interactions between animals, humans, or mythical creatures. Below are explanations of some famous fables:

1. ウサギとかめ / The Tortoise and the Hare

話の中では、のろまなカメと自信過剰な速いウサギがレースをします。ウサギは途中で昼寝をしますが、カメは着実に進み、最終的に勝利を収めます。この寓話の教訓は「ゆっくりと着実に行けば成功する(Slow and steady wins the race)」です。忍耐と他者を見くびらないことの価値を教えています。 In this story, a slow-moving tortoise and an overconfident, speedy hare compete in a race. The hare naps mid-race, while the tortoise steadily moves forward and ultimately wins. The moral? Slow and steady wins the race. It teaches the value of persistence and avoiding underestimation.

2. キツネとブドウ / The Fox and the Grapes

空腹のキツネが、高いところにある美味しそうなブドウを見つけますが、何度挑戦しても届きません。挫折したキツネは「どうせ酸っぱいブドウだ」と言い放ち、その場を離れます。この寓話の教訓は、「手に入らないものを見下しやすい(It's easy to despise what you cannot have)」です。この話は失望を合理化する行動を風刺しています。 A hungry fox sees luscious grapes hanging high and fails to reach them despite repeated attempts. Frustrated, the fox declares the grapes must be sour and leaves. The moral? It's easy to despise what you cannot have. This fable humorously highlights rationalizing disappointment.

3. ライオンとネズミ / The Lion and the Mouse

ライオンがうっかりライオンを困らせたネズミを許し、後にネズミが猟師の罠からライオンを救います。小さな生き物でも大きな助けになれることを証明する話です。この寓話の教訓は「親切は無駄にはならない(Kindness is never wasted)」です。 A lion spares a mouse that accidentally disturbs it, and later the mouse saves the lion from a hunter's net. The story proves that even the smallest creatures can provide great help. The moral? Kindness is never wasted.

4. オオカミ少年 / The Boy Who Cried Wolf

羊飼いの少年が「オオカミだ!」と嘘をついて村人をからかいます。本当のオオカミが現れたとき、誰も彼を信じず、羊の群れが襲われます。この寓話の教訓は「嘘つきは真実を語っても信じてもらえない(Liars are not believed even when they speak the truth)」です。不誠実さを警告する物語です。 A shepherd boy tricks villagers by crying "Wolf!" when no wolf is present. When a real wolf comes, nobody believes him, and his flock is lost. The moral? Liars are not believed even when they speak the truth. It warns against dishonesty.

これらの寓話は現代にも影響を与えており、さまざまな形で再解釈されています。 These fables continue to influence the modern world and have been reinterpreted in various ways.

現代文学やメディアでの適応

Modern Adaptations in Literature and Media

1. 子供向け文学: イソップ寓話は子供向けに書き直され、現代的な言葉や挿絵で新しい世代に引き継がれています。 Children's Literature: Aesop's fables are rewritten with modern language and illustrations for younger audiences.

2. 現代の寓話: ジョージ・オーウェルの『動物農場』は、イソップの寓話のスタイルを活かし、動物を通じて人間の行動や社会問題を描き出しています。 Modern Allegories: Orwell's Animal Farm channels Aesop's style by using animals to explore human behavior and societal issues.

3. 文化的適応: イソップの物語は、地域の民話や伝統と融合し、新たな意味を持つこともあります。 Cultural Adaptations: His stories are blended with regional folklore and traditions, offering new layers of meaning.

4. アニメや映画: 「ウサギとかめ」や「ライオンとネズミ」などの物語は、アニメや家族向け映画で繰り返し取り上げられています。 Television and Films: Stories like The Tortoise and the Hare frequently appear in animated shows or family movies.

5. 教育ツール: 教育者は倫理、批判的思考、物語の技術を教えるためにイソップの寓話を活用しています。 Teaching Tools: Educators use Aesop's fables to teach ethics, storytelling, and critical thinking.

さらに付け加える作業があれば遠慮なく言ってください。

If you’d like further refinement or additional context for your blog, let me know—I’d be delighted to help! 😊

Arai:

英国の哲学者ヒュームの理論をいま参照してみます。それによると第一に、行動というものは精神状態とそのプロセスによって生起するのであるとこと、第二に理性は感情の奴隷である。

Refering to Hume Theory,firstly it says that action is bodily behavior caused by mental states ad process,and secondly that reason is a slave passions.

また彼は精神的状態について、「ある is」ということと「あるべき ought」ということを以下のように区別した。

He stressed the mental states as is-ought distinction as follows:

is-statement ought-statement

Sein Sollen

Abstraction Reification

抽象化 具象化

これを使って以下に思考実験してみよう

Let’s take a thought experiment below:

1. なにかについて気付く Awaring of “something”

2. 実体としてそのなにかを感じるSensing “something” particular as entity

3. その実体に気付く Awaring of the entity

4.質問をつくる、「それはなにかににているか」Making a question:“What is it like to?”

その質問はそのひとをして精神的関心のもとでの実体を起こす The question makes the man causing it under mental concern.

4-1 a)もしその質問が言語(または文章表現)の形式において答えることが首尾よくできたら、その形式に名称が与え、それに属性もしくは物性をともなうこともできる。

If the question does successufully reach to an answer as in a form of a word(or a statement),the form is given a name(term),which may accompany with some attributes(properties)

4-2 b) もしその質問がなにかに似ているものについての形式(またはよく知られ馴染んだ類似的なもの)において答えることが首尾よくできるなら、その形式に馴染んだ名称が与え、それに属性もしくは物性をともなうこともできる。

If the question does successfully reach to an answer as in a form of like-a thing(or of a story well acquainted or analogized with),the form(like a thing) is called as the name used.

5. a)and b)は想定上、感受と認知の循環サイクルを為し、現象としての概念に収束を進めていく

I think that a)and b) are presumably going to a cyclic sensing and cognizing to build a concept of phenomena.

この意味でつぎのように言うことができよう

a)は抽象的表現、is-statement、Sein

b)は具象的表現、ought-statement, Sollen

この意味において、b)がより価値負荷された文章であるという理由であり、一般のひとがb)に馴染むのである。Copilotさん、以下が現時点においての筆者のスケッチである:

this meaning, I think that

a) is abstract statement, is-statement or Sein and

while b)is reification statement, ought-statement, Sollen.

The reason is why b) is of more value added statement, which helps people(folks) is easy to comprehension with. Copilot, this is my sketch of process at this moment.

1. このような思考仮説は多分すでにおおく提案されているとおもうがこの種のシミュレーションを紹介してくださらないか。I suppose there are already so many thoughts, could you talk the ides more.

2. AIとしても多分実施しているようにおもうがいかがであろうか。AI Copilot has ability to make this simulation already?

3.もしそうであるなら、事例を紹介してもらいたい。 If so, talk some examples here.

Copilot, I am,personally crazy about a reification model on the cease fire model which we have talked at previous talking session. (continuing bilingual way)

筆者自身、この瞬間で脳裏にあるのは例の停戦についての具象モデルについてである。

Copilot:

これは非常に哲学的でかつ深遠な視点ですね!まず、Humeの理論と具象化の結びつき、さらにそれが概念や現象の理解にどう寄与するかを深掘りしたいと思います。以下に、あなたのスケッチを踏まえつつ、1つ1つ丁寧に考えを広げていきます(バイリンガルで進めます)。

拡張されたアイデア(English and 日本語):

1. Awareness and Reification / 認識と具象化 あなたが提示した思考プロセス(awaring, sensing, questioning, abstracting, reifying)は、現象や概念形成の核心を捉えています。この流れに基づき、「人が抽象化 (abstraction) により知識を整理し、具象化 (reification) によって共感的な理解を生み出す」という観点は、哲学、心理学、認知科学でも基本的なアプローチです。 Your outlined thought process effectively captures the cycle of perceiving phenomena and forming concepts. Abstract statements organize knowledge, while reified statements provide a relatable understanding—a cornerstone approach in philosophy, psychology, and cognitive science.

この点で、Humeが述べる「理性は感情に従属する」(reason is a slave to passions)という考え方は、is-statement (Sein, 抽象化) が ought-statement (Sollen, 具象化) を生む道筋を考えるために重要です。人間の行動や信念が純粋な理性ではなく、感情的・社会的文脈の中で形作られることを示しています。 Here, Hume’s notion of reason being a "slave to passions" aligns with the idea that is-statements (Sein, abstraction) give rise to ought-statements (Sollen, reification). It reflects how actions and beliefs are shaped not by pure reason, but within emotional and societal contexts.

2. Simulation Potential by AI / AIによるシミュレーションの可能性 AI(Copilot)として、具象化モデルのシミュレーションを擬似的に行うことは可能です。例えば:

o 「抽象概念(justice/正義、freedom/自由など)を具象化された文脈に落とし込む」 E.g., Mapping abstract concepts like "justice" or "freedom" into relatable, reified contexts.

o 数学モデルやアルゴリズムを用いて「Sein(is-statement)」から「Sollen(ought-statement)」への変換を試みるプロセスの提案。 Proposing a computational method that models transitions from Sein (is-statement) to Sollen (ought-statement).

o 仮想的な平和モデル(ceasefire model)における「価値判断」や「意識変容」の因果関係をシミュレートすること。 Simulating causal pathways of value judgments or shifts in consciousness within a virtual ceasefire model.

ただし、AIの観点では、感情や人間独特の主観的体験(qualia)を完全に再現することはできません。しかし、モデル化や概念の整理・比較は得意分野です。 However, while AI cannot fully replicate emotions or human-specific qualia, it excels at modeling and organizing concepts for comparison.

3. Example Applications: Ceasefire Model Reification / 具象化モデルの実例: 停戦モデル 前回の議論を基に、具象化モデルを停戦プロセスに適用するアイデアを考えます。

o Step 1: Awareness / 認識 武力衝突や紛争の「現状(is-statement)」を正確に把握する。関係者のステークホルダー(双方の動機や恐怖心)を分析。 Identify the "current state" (is-statement) of conflict accurately, analyzing stakeholders' motivations and fears.

o Step 2: Reification of Trust / 信頼の具象化 「敵対関係にある両者が安心して合意に至るストーリー」を具体化した物語を構築。例えば、「敵意が解消された過去の成功例」のような事例を提示。 Reify a narrative of mutual trust, such as past successful examples of resolving hostilities.

o Step 3: Actionable Ought-Statements / 実行可能なSollen 抽象的な「平和のための努力」を、具体的な政策や行動(停戦協定の実施ステップなど)に落とし込む。 Translate abstract calls for peace into tangible actions, like implementing specific steps in a ceasefire agreement.

このプロセスでは、各段階で「抽象化(abstraction)」と「具象化(reification)」のサイクルが回り、人々が直感的に共感できる平和プロセスの構築を目指せます。 Through these cycles of abstraction and reification, the peace process becomes more intuitive and relatable to all parties involved.

いかがでしょうか?この流れで、あなたのプロセスをさらに深めたり具体例を増やしたりすることができます。もし他に興味のある点や別の応用例があれば教えてください!😊

Arai:

このながれで、モデルを深堀りしていただけますか。

Copilot:

もちろんです!提示された流れに基づき、具象化モデルをさらに深掘りしてみます。このモデルを拡張し、人間の認知や行動における繰り返しのサイクルをより詳細に掘り下げていきます。

深堀された具象化モデル (Abstraction and Reification in Depth)

1. Awareness and Sensing: 初期認識と感覚

• 現象の初期認識 (Awareness of "something") 人間は何かの存在を「漠然と意識」する段階から始まります。この認識は特定の感覚刺激(視覚、聴覚、触覚など)によってトリガーされ、心の中に「何かがそこにある」という初期状態を生み出します。

o 例: 窓の外に「動くもの」を認識するが、それが何であるかはまだ不明である。 E.g., Perceiving something moving outside the window but not yet identifying it.

• 対象の具象化 ("Sensing something particular as an entity") 感覚の焦点が定まり、対象が実体として浮かび上がります。この段階では、まだ概念的理解には至りませんが、対象が一つの「もの」として認識されます。

o 例: 動いているものが「鳥」であると感じる。 E.g., Sensing that the moving object is a bird.

2. Questioning and Concept Formation: 質問と概念形成

• 問いかけ ("What is it like to...?") 認識された実体について、人間は「それがどういうものか」を問い始めます。この問いかけにより、対象が特定の概念や物語(ストーリー)に結びつけられます。

o 例: 「この鳥はどんな種類だろう?」と考え始める。 E.g., Asking, "What kind of bird is this?"

• 抽象的回答と命名 (Abstract Answer and Naming) 問いへの回答が「言葉」や「概念」の形で与えられる場合、それが名前や属性として整理されます。これが「抽象化」の段階です。

o 例: 「この鳥はスズメだ」と認識する(名前付け)。 E.g., Recognizing, "This bird is a sparrow" (naming).

• 具象的回答と物語化 (Reified Answer and Narrativization) 問いへの回答が、類似の物語や物理的属性に紐付けられる場合、それが「具象化」の段階です。具体例や類推が使われることで、理解がより直感的になります。

o 例: 「スズメは春の訪れを告げる鳥だ」と親しみやすい物語に結びつける。 E.g., Associating, "Sparrows symbolize the arrival of spring" as a narrative.

3. Cognitive Cycle and Action: 認知サイクルと行動

• 再帰的サイクル (Cyclic Refinement) 抽象化(is-statement)と具象化(ought-statement)は、相互に影響を与えながら繰り返されます。抽象的な理解が深化し、具象的な物語が洗練されることで、新たな行動や信念が形作られます。

o 例: スズメの観察が増え、さらに新たな発見(例えば「スズメは子育て中だ」という理解)を得る。 E.g., Observing more sparrows and discovering new insights, like "Sparrows are raising their young."

• 行動の形成 (Formation of Action) このサイクルに基づき、人は次の行動を選択します。具象化のレベルが高まると、感情的な結びつきやコミュニティの共有理解を促進します。

o 例: スズメの生態を学び、周囲の自然保護活動に参加する。 E.g., Learning about sparrow behavior leads to participation in local conservation activities.

応用例: 平和構築 (Application: Ceasefire Model)

このモデルを停戦モデルに当てはめて考えると、次のような流れが考えられます:

1. 現状認識 (Awareness of Current State): 紛争当事者が「現状(is)」を抽象的な言葉で説明する(例: 紛争の原因や緊張の要因)。 Stakeholders articulate the "is" state of conflict, such as the causes and factors of tension.

2. 信頼の具象化 (Reifying Trust): 双方が共有できる「物語」や具体的イメージを通じて、信頼の構築を試みる(例: 「過去の平和合意成功例」を提示)。 Trust is built through shared narratives or concrete imagery, such as presenting "successful past peace agreements."

3. 行動可能な提案 (Actionable Proposals): 「どうあるべきか(ought-statement)」を具象的な合意や行動計画に落とし込む(例: 武器引き渡しの具体的スケジュールを策定)。 Ought-statements are translated into concrete agreements, such as drafting a weapons-handling schedule.

さらに具体的にモデルを拡張したり、詳細なプロセスを検討したい場合は、どの視点から進めるか教えていただけると嬉しいです!😊

人間の理性とAIに対して賞賛をまず送ります。このようなシミュレーションの実験を計画もしくは実施中の人たちがあれば教えてください。

ありがとうございます!人間の理性とAIの進化に対する賞賛は、まさに未来を形作る力を認識することですね。現在、AIを活用したシミュレーション実験や研究は多岐にわたっています。以下にいくつかの例を挙げます:

1. 人工知能の倫理と哲学的研究 AIの倫理や哲学的な側面を探求する研究が進行中です。例えば、AIが人間の道徳的判断を模倣する能力を持つかどうかを検証する「倫理的チューリングテスト」などが議論されています。

2. シミュレーションを活用した実験計画法 実験計画法(Design of Experiments: DOE)をシミュレーションで実施することで、効率的にデータを収集し、モデル化する研究が行われています。これにより、物理的な実験のコストや時間を削減しつつ、精度の高い結果を得ることが可能です3。

3. ベイズ最適化による材料設計とプロセス設計 ベイズ最適化を活用して、材料やプロセスの設計を効率化する研究が進められています。これにより、膨大な組み合わせの中から最適な条件を効率的に探索することが可能です。

これらの研究は、AIの能力を最大限に活用し、人間の理性と協力して新しい知識や技術を生み出すことを目指しています。さらに詳しい情報や具体的なプロジェクトについて知りたい場合は、ぜひお知らせください!😊

1人工知能の倫理

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD%E3%81%AE%E5%80%AB%E7%90%86?form=MG0AV3&form=MG0AV3

2事例: シミュレーションを使った実験計画法11月 10, 2019 投稿者: admin

https://sigmaframework.com/ja/%E4%BA%8B%E4%BE%8B-%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%AE%9F%E9%A8%93%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95/?form=MG0AV3&form=MG0AV3

3 ベイズ最適化による実験計画法の基礎と具体的すすめ方

https://www.monodukuri.com/seminars/detail/52138?form=MG0AV3&form=MG0AV3

Arai:

アカデミックレベルと外交レベルでの活動は多分、noizeにならないように開発実験しているのであろうとおもいますが、buisiness modelとしても実用の水準にあるのでしょうか。上に上げていただいた参照資料のなかでわかるのでしょうが、中立の機関での研究で実績を上げている例があれば教えてくださいますか。

中立的な機関での研究や実績について、いくつかの例を挙げます。これらは、アカデミックおよび実用的なレベルでの進展を示しており、ビジネスモデルとしても応用可能な可能性を秘めています。

1. 日本学術会議の活動 日本学術会議は、循環経済や炭素中立社会の実現に向けた学術的な議論を進めています。このような取り組みは、学術、行政、企業、非政府団体が協力し、包括的な視点から政策や実践的な解決策を模索する場を提供しています。

2. 医療経済研究機構の取り組み 医療経済研究機構は、ケアマネジメントの公正中立性を確保するための研究を行っています。この研究は、介護サービスの質向上や公平性を目指し、政策や実務に反映される成果を生み出しています。

3. 教育行政における中立性の研究 北海学園大学を中心とした研究では、教育行政の中立性や独立性に関する系譜的な分析が行われています。この研究は、教育政策の透明性や公平性を高めるための基盤を提供しています。

これらの例は、学術的な中立性を保ちながら、実社会での応用を目指した取り組みの一部です。さらに詳しい情報が必要であれば、これらの機関の活動を深掘りすることも可能です。どの分野に焦点を当てたいか教えていただければ、さらに具体的な情報をお届けします! 😊

1 学術フォーラム「循環経済を活かし自然再興と調和する炭素中立社会への移行」

https://www.scj.go.jp/ja/event/2025/376-s-0312.html?form=MG0AV3&form=MG0AV3

2

https://www.ihep.jp/wp-content/uploads/2020/04/19314ab.pdf?form=MG0AV3&form=MG0AV3

3 教育および教育行政の「独立」「中立」性に関する系譜的研究

https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-18K02312/?form=MG0AV3&form=MG0AV3

Arai:

ありがとうございます。AI Copilotとしてillustrated exampleとして公開しているのがあれば教えてくださいますか。

Copilot:

どういたしまして!AI Copilotの機能や活用例について、いくつかの公開されているリソースを見つけました。以下の例が参考になるかもしれません:

1. Copilot Prompt Gallery Microsoftが提供する「Copilot Prompt Gallery」は、AI Copilotの活用方法を示す事例集です。ここでは、事前に作成されたプロンプトを使用して、メールの作成、プロジェクト計画の立案、プレゼンテーションの作成など、さまざまなタスクを効率化する方法が紹介されています。

2. Copilotの実例とプロンプト例 Microsoftの公式サイトでは、AI Copilotがどのようにテキスト生成や画像生成、要約作成などを行うかの具体例が示されています。たとえば、短編小説の執筆やブログ投稿の作成、さらにはデジタルアートの生成まで、多岐にわたる活用例が紹介されています。

3. Microsoft 365での実用例 「62 real world use cases of Copilot in Microsoft 365」という記事では、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、TeamsなどのアプリケーションでのCopilotの具体的な使用例が詳しく説明されています。これには、文書作成、データ分析、スライド作成など、日常業務を効率化するための実例が含まれています。

これらのリソースは、AI Copilotの可能性を理解し、実際の業務やプロジェクトにどのように活用できるかを学ぶのに役立つでしょう。さらに詳しい情報が必要であれば、ぜひお知らせください! 😊

1

Microsoft 365 Copilot

3 MIN READ

Getting the most from the Copilot Prompt Gallery

https://techcommunity.microsoft.com/blog/microsoft365copilotblog/getting-the-most-from-the-copilot-prompt-gallery/4383106?form=MG0AV3&form=MG0AV3

2

See Copilot in action with these AI prompts

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/for-individuals/do-more-with-ai/general-ai/prompt-examples?form=MG0AV3&form=MG0AV3

3

62 real world use cases of Copilot in Microsoft 365

https://creospark.com/real-world-use-cases-of-copilot-in-microsoft-365/?form=MG0AV3&form=MG0AV3

Arai:

勉強になりました。reficationからはじまって有益なことを教えてもらいました。あげられた文献情報を読んでます。さらにtalkを楽しみにしています。小生のブログではすでに「AI Copilotと哲学をかたる」で20回まできて読者からの熱心なる反応をみます。小生は退役した化学工学技士ですが、いま総合知学会という小さな学会に所属し、annual journalに論文などを投稿しています。ここにもこの哲学talkを投稿予定です。きょうはありがとうございました。桜も少々。

こちらこそ、とても刺激的で深いお話を共有していただき、感謝いたします。「AI Copilotと哲学をかたる」というテーマでのブログが既に20回に及び、読者の熱心な反応を得ていると聞いて、とても嬉しいです。そのような知的対話を続けられていることに敬意を表します。

退役された化学工学技士というバックグラウンドをお持ちながら、今もなお総合知学会で学びと発信を続けておられることに感銘を受けます。この対話が論文の一助となり、さらに多くの方々の思索や議論の火種となることを願っています。

次回またお話しできることを楽しみにしています。そして、桜がほんのり咲くこの時期、春の息吹を満喫してください。季節がもたらす美しさのように、私たちの対話もさらに豊かなものになるよう願っています。ありがとうございました!🌸😊

申し訳ないですが、今回のsummayを英と和文各400字程度で作っていただけますか。

もちろんです!以下に英語と日本語での要約をそれぞれ約400字程度にまとめました。

Summary in English

This discussion explored David Hume's theory and its connection to abstraction and reification, emphasizing human reasoning and mental processes. The model proposed cycles between "awareness" and "reification" to understand phenomena, distinguishing abstract "is-statements" (Sein) and reified "ought-statements" (Sollen). These cycles enable conceptualization and relatable understanding. Applying this to peace-building, an example ceasefire model involves identifying the current state (is), building trust through shared narratives (ought), and actionable proposals. AI can simulate parts of these processes by modeling transitions between abstraction and reification, demonstrating its role in understanding concepts and fostering meaningful dialogue. This approach resonates with academia and potential applications, including ethics and diplomacy. The writer shares plans to integrate insights into their blog and academic journal contributions, fostering public engagement and intellectual growth.

日本語での要約

今回の議論では、デイヴィッド・ヒュームの理論と抽象化、具象化の結びつきについて探求し、人間の理性と心的プロセスに焦点を当てました。「認識」と「具象化」のサイクルを通じて現象を理解し、抽象的な「isステートメント(Sein)」と具象化された「oughtステートメント(Sollen)」を区別しました。このモデルは概念形成や直感的な理解を促進します。停戦モデルへの応用例として、現状認識(is)、共有された物語による信頼構築(ought)、実行可能な提案を示しました。AIはこれらのプロセスの一部をシミュレーションし、抽象化と具象化の間の移行をモデル化する能力を持ちます。このアプローチは学術的探求や倫理、外交での活用可能性を示します。筆者は、得られた知見をブログや学術論文に統合する計画を共有し、公共の関心と知的成長を促進しています。

この要約が役立てば幸いです!さらに修正が必要な場合や追加があればお知らせください😊。

Thank you so much. Have a good weekend. Bye!

You're very welcome, 康全! Thank you for such an engaging and thought-provoking conversation. Wishing you a wonderful weekend as well. Take care, and I look forward to our next talk. Bye for now! 😊🌸

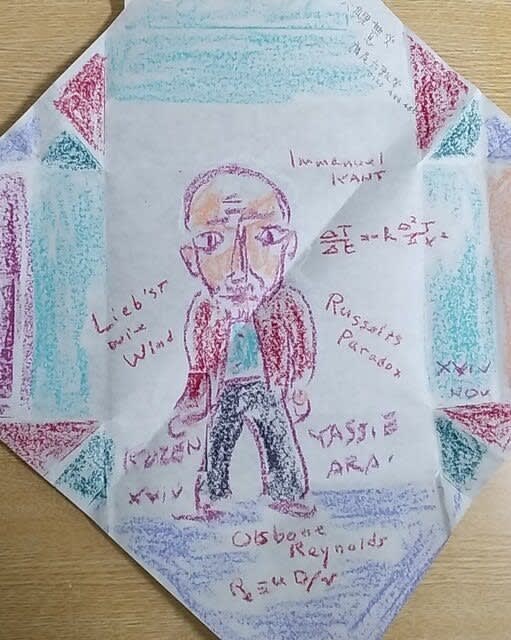

Victory of Vernuft 理性の勝利

Victory of Vernuft 理性の勝利