朝日記231019 グローバル作業空間理論 Global Workspacr Theoryについて その1

朝日記231029 Global Workspacr Theoryについて その2

翻訳「グローバル作業空間理論」

Interpretation of Global workspace theory

From Wikipedia, the free encyclopedia

(by reading the version of 28,October 2023)

Global workspace theory - Wikipedia

荒井康全

総合知学会会員1

94-0002 東京都町田市南つくし野

2023年10月28日

Global Workspace Theory (GWT)は1080年代後期に認知科学者Bernard Baars と Stan Franklinの提唱による意識 consciousnessについての思考枠組みである。[1]

これはconscious and unconscious processes意識と無意識過程での組みあわせのおおきな集合体について、そのqualitatively account定性的勘定として展開されたものである。

GWTは意識および高次元認知のモデリング[1]において、現今影響的にあり、それは広域的、平行的な神経プロセス情報での競合ならびに統合的流れへの創発性[2]によるものである。

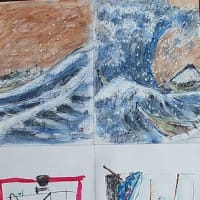

GWTはmindこころを「劇場」[3]の場としてとりあげ、その意識的思考にたいして脚光されたmaterial材料として類推化するのである。

脳はたくさんの特化された過程もしくはモジュールを含み、それらは平行的であり、その多くは無意識的である。

注意がスポットライトとして照明され、そこではunconscious activity無意識的な行為をグローバル作業空間でのconscious awareness意識的気づきとしてそのなかへこの運ぶのである。

そのグローバル作業空間は伝搬放送と統合の機能的基地となり、それらはモジュールにわたって情報を普及するのである。

斯くしてこれは意識のfunctionalist 機能者 理論として分類化されるのである。[2]

感覚的入力、記憶もしくは内的表象に注視が当たると、それらはグローバル作業空間の部分になり、様々なプロセスがそれらへ作用がかかる。

要素たちが注視に対して競合し、勝ちを得た要素たちはグローバル作業空間へのエントリー権が与えられて、彼らの情報は分布されそして認知系全体にわたって位置づけを許されることになる。

GWTは作業記憶の概念に類似しており、作業記憶のなかでの瞬時的活性化、主観的経験事象としての対応化が提案されるのである。

この情報共有を通じて、注視の上位下達的制御、作業記憶、計画、そして問題解決が場として具体化される。

「意識の劇場」では、「選定された注視スポットライト」が舞台上で輝き、意識の内容が露現されるのである。

その情景の背後は、闇であり、ディレクター(劇の指揮者)、黒子、記録掛り、場面デザイナーなどがいる。

かれらは明るいスポットのなかでその演目を目にみえるものとしての形づくりをするが、しかし彼ら自身は姿をみせない。

GWTの様相は議論案件であり、それは現下の調査の焦点としてとどまっており、そこでは脳での翻訳と計算シミュレーションを含んでいる。

それは中央での情報交換の場としてはたらくが、それ自体は認知の軌跡の場としてではない、そこではさまざまな特化された脳ネットが相互作用することを可能にし、統合化ならびに適応化の応答を支援するのである。

GWTは意識についての指導理論のひとつである。[4][5][6][7]

Bernard Baarsは、 blackboard system of early artificial intelligence system architectures早期段階人工知能システム構築の黒板内容を認知類推するシステムとして、その理論化のインスピレーションを誘導したのである。ここでは各独立のプログラムが情報を共有している。[3]

モデル The model[edit]

GWTは数秒間の記憶を保持するfleeting memory艦隊のような派遣対応のような短時間記憶を含む(classical working memory古典的作業記憶として10–30秒よりさらに短い期間)

GWT内容はわれわれがconscious 意識する何かとの対応して提起され、それが沢山の無意識的認知脳のプロセス、これを受信過程とよんでいるが、ひろく伝達されるのである。

他のunconscious processes無意識的過程は、それら無意識間で限られたcommunication相互交流が平行的作用して協力関係を形成し、その関係がunconscious cognitive brain processesグローバル作業空間への入力プロセスとして行動することになる。

グローバルな放送メッセージは脳での受信過程の行動を喚起することができて、そのグローバル作業空間が任意的行為遂行するための実効制御に使用されるようである。

個人的にも共同的にもprocesses過程はグローバル作業空間にアクセスするために競合するのであり、それらのメッセージが他のすべてのメッセージに普及するよう仕向けられる、そして同意者を募り、かれらのゴールに達するためのlikelihood尤もらしさを増大させるのである。

入ってきた刺激は一時的にたくわえられることが要求するが、それが注意と意識アクセスの競合を可能にするためである。

Kouider とDehaeneは感覚記憶緩衝[4]の存在を予測した、その緩衝は1ミリ秒の数百倍の時間"a few hundreds of milliseconds."[8]刺激を保持している。

最近の研究では非公式ではあるがそのような緩衝ストアの存在が証明されており、それは意味ある情報を抽出すると徐々ではあるが段階的にそして急速的な消滅がおこることが示された。300 ms経過すると著しく不揃いになり、700 msでほとんどのデータは完全に消失する。[9]

Baars (1997)はグローバル作業空間が「conscious experience意識経験に密接に関係している」こと、だからといってそれ自身が意識であるわけではないということを示唆した。

意識事象は必要条件をより多く含んでいる、それは"self" system自己システムとの相互作用の場合がそうであり、そして脳のなかでの実質的翻訳者を含んでいる、それはMichael S. Gazzaniga.はじめ多くの研究者が示唆している。

にもかかわらず、GWTは意識特性についての数多くのモデルとして成功が可能である、それは新しい事態を取り扱うときの役割りのとき、限られた許容能力で、必然的継続性質を持つ場合に、無意識脳過程の広域範囲へのトリガーをかける活動のである。

さらに、GWTはそれ自身が計算モデルとしてなりうるのである。

Stan Franklin'の IDAモデル[5]はGWT.計算実施の一つである。Dehaene et al. (2003), Shanahan (2006) and Bao (2020)を見よ。

GWTもまた"behind the scenes"文脈のシステムを仕様化する、それはこれまでに意識にあがらなかった形状意識内容のような場合である。視覚系の dorsal cortical流れ[6]がこれである。

この構造的アプローチは特定の神経仮説に導く。

Sensory events感覚事象は異なるモーダリティにあるとconsciousness 意識性のために相互間で競合してしまうのである、それは感覚事象の内容が相互不整合である場合である。

たとえば、映画での聴覚と視覚とのトラックでは融合するよりも競合的であり、たとえば二つのトラックが100 msより大きいとほぼ、sync同期からはずれてしまうのである。

100 ms時間領域は意識のよく知れらた脳心理学に密接に対応していて、the alpha-theta-gamma domainでの脳リズムを含んでいる、また200-300 ms domainでの事態関係ポテンシャルについても同様である。[10]

しかしながら、この研究の多くはunconscious priming無意識プライミングの研究にもとづくものであり、最近の研究ではunconscious primingのために使われた方法のおおくが正しくないということも証明されている。[11]

グローバル作業空間Global neuronal workspace[edit]

Main article: Dehaene–Changeux model

Stanislas Dehaeneはグローバル作業空間をして"neuronal avalanche"神経雪崩れをともなう空間へに拡張した。これは感覚情報が皮質をとおしてどのようにして伝達放送選別するかを証明するものである。

沢山の脳領域、the prefrontal cortex前頭葉前部皮質 , anterior temporal lobe前部側頭葉 , inferior parietal lobe下頭頂小葉 , and the precuneus楔前部(けつぜんぶ、せんぜんぶ)はこれらすべてにさまざまな遠近にある脳領域において、その入出力のあまたの写像を送受信するのであり、さらにそこのニューロンが時空域をこえての情報を総合化することを許すのである。

沢山の感覚モジュールはしたがって、単一の説明筋としての翻訳に収れんしていく、たとえば、"red sports car zooming by"赤のくるまがズームアップしてくる。

このグローバル翻訳はグローバル作業空間に伝達放送され、この作業空間が一旦、微分化されかつ積分化され、single state of consciousness意識の単純状態のemergence発現条件を創生するのである。

別の考えかたとして、practopoiesis [7]プラクトポイエシスの理論がある、グローバル作業空間は、もっぱら神経細胞の迅速適応機構をとおして脳に到達する。[13]

その理論によればconnectivity結合性はあまり重要ではない。

決めてはむしろニューロンが目下operate操作をしているsensory context感覚文脈へ速やかに適応することにある。

注目すべきことは、a global workspaceグローバル作業空間に到達するために、その迅速適応機構での適応時機と仕方を学習する容力を持っていることをこの理論が前提に置いている点にある。

批判 Criticism[edit]

- W. Daltonはグローバル作業空間理論は、少なくともcognitive functionof consciousness意識の認知的機能の勘定を与える基盤ではあるが、その性質についてのより深い問題、isの問題つまり意識は何であるかの問題、そして心の過程が何に対して如何に意識的であるかの問題を明示することには失敗していると批判されてる:いわゆるhard problem of consciousness「意識のハード問題」である。[14]

2.C. Elitzurは、しかしながら以下論じる、「この仮説は意識の真性の性質、いわゆる'hard problem'に向かわしめないが、それは理論というものがもつそもそもの制約である。しかしそれをこころみることはconsciousness and cognition意識と認知との間の関係へ重要な洞察を与える」と。如何なる意識の理論も自然脳の認知限界という制約があるからである。

Richard Robinsonはその新しい研究がこのモデルに含まれるbrain functions脳機能を確立しうることの可能性を示し、かつそれが、われわれが記号やシンボルそして参照性について如何に理解し、われわれのsemiotic registers意味論上のレジスターにおくことに一縷の希望をあたえることを示唆した。[16]

[1] modeling consciousness and higher-order cognition

[2] emerging

[3] a theater

[4] sensory memory buffer

[5] Intelligent Distributive Agent

[6] 背側皮質視覚路

[7] Practopoiesis は生命は如何にして心を授けるかを思考する分野。適応を通じて知性に至るための鍵をのべる。その鍵とは一種の配置であり、その機構は組織の下位水準に位置している、この組織の操作によって環境との相互作用がおこり、高次組織に位置する機構の発生を可能にする。 Practopoiesis: or how life fosters a mind - PubMed (nih.gov)(荒井)

朝日記231029 Global Workspacr Theoryについて その2

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます