【終局の作法「終わりですね」の巻】

■囲碁を覚えたての頃、分かりにくいのが、終局の作法である。対局者同士が「終わりですね」と言い合って、ダメを詰め、整地していく。ところが、これがトラブルを招くことがある。プロの世界でも過去、何度か「事件」が起きている。

◇

■昭和の囲碁ライターとして活躍した勝本哲州のコラムです。30年余り前、アマ囲碁界に問題提起した「慧眼の一文」を一読ください。

むずかしい「終局の定義」

最後の半コウを争い、コウ種がつきて「おつぎ下さい」と言い、相手が半コウをついであとはダメばかり。「終わりましたね」「はい」とお互いダメを詰め合って地をつくる。

皆さんが普段やっていることだと思う。プロだってこうやっている。

皆さんが普段やっていることだと思う。プロだってこうやっている。

ところがこれではまずい場合がある。

ダメが詰まると地中にも手を生ずる形ができる。ダメが詰まるとアタリになるような所は誰でも手入れするけれども、ダメが詰まるとちょっとした妙手で手になる、なんて形ができると問題でなる。皆さんも経験があるでしょう。こういう場合どうしてますか。

「ここ手入れじゃない?」「いや要らないよ」「じゃあ」と手にして行く。これがアマチュア流。プロの手合だと、相手が終わったと思ってダメを詰めたとたんに地の中に打って手にして構わない。

だから「終わりですね」と言われても手があると思う方は同意できない。黙っているよりない。黙っていると相手が気づいて手入れしてしまう。だから「終わりですね」と言うのが間違っているのである。

◇

■わたしの経験から――。

黙ってダメを詰めあって双方が打つ場所がなくなれば、そこで整地です。これが本来の形と思っています。打つべきところがなくなって、まだ相手が続けて打つ様子だったら、わたしは「パスします」「着手放棄します」といいます。

(規約通りです。碁会所の高段者もこうやっています)

■ところが、相手から「何ですか、それ」などといわれることがよくあります。規約が浸透していないのは、どうしたものでしょうか。

コラムにあるように「プロとアマでルール?習慣?が違う」のもいただけません。

対局中の会話(形勢や勝敗に関する話、世間話・無駄話)も好みません。

黙って手にしてしまうのも気詰まりです。

■この問題は、次回投稿で、もう少し掘ってみます。

ダメ 白黒どちらの陣地にもならない交点。最後は、ダメを詰めて白と黒の境界線をハッキリさせ、整地して地の数を数え、勝敗を確認する。

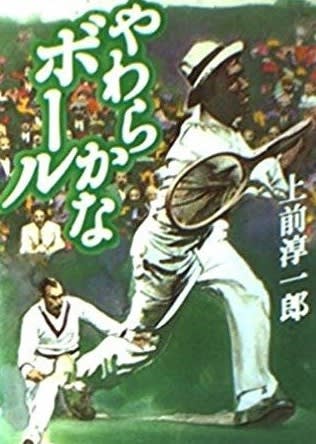

柔らかなボール フェアプレーとは何か、勝負とは何か、をテーマに有名な話を題材にしたノンフィクション。1921(大正10)年のテニスの国際戦デビスカップ。日本の清水選手が、相手のチルデンが芝に足をすべらせて転倒した時、ゆるく打ちやすいボールを返し、観客から賞賛されたのだが――綿密な取材で「事件の謎」に迫る。

アンフェア 2006年のテレビドラマ。劇場版もある。主演は篠原涼子。警視庁検挙率NO.1でバツイチ子持ちの美人刑事・雪平夏見が次々と発生する三つの事件に立ち向かう。どの殺人現場にも「アンフェアなのは誰か?」と書かれた本の栞が残されていた。雪平と強大な悪との壮絶な闘いを描く。