【あなたが有段者なら、ツケをオススメします】

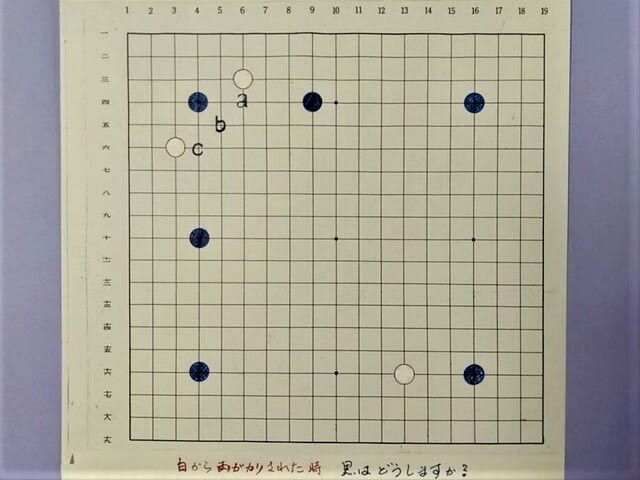

わたしが黒を持ったら

aと打つでしょうね

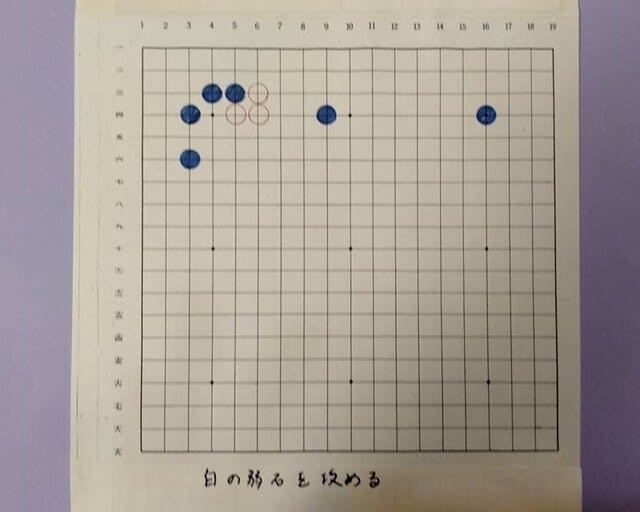

図は「ツケノビ定石」のひとつですが

黒石が「9の四」で辺の星より

一路左に寄っていますね

「二間幅の四線」で

ほどよい攻めの着点です

白8が「アキ三角」の愚形で

外に脱出しなければならず

黒が一本取ったカタチです

黒は左辺が雄大ですし

上辺にも地が期待できます

◇

黒cはオススメできません

白8が「5の八」でなく

「5の九」のトビで脱出できます

上辺にできる黒地が小さいのも

気に入りません

◇

なお、ツケノビ定石は

ほかにも変化が多く

AI出現で、さらにややこしくなり

とても基本定石だけで対処できません

級位の皆さんは

相手の石にクッツケないで

スッと中央に頭を出すほうが

勝ちにつながりやすいと思います

「身の丈にあった手」を試し

「プロの打ち方」を試し

いろいろやってみましょう

ナントカの一つ覚えは

進歩を妨げるだけです

いろいろやって苦労すれば

状況に応じて石が打てるようになり

免許皆伝(初段)に近づきます

アタマヲヤワラカク!

役に立つ、立たないの意味では

このあたりが碁の滋養なのですから

そう、アマ高段に頑固者は稀ですね