認知症高齢者(世間一般に「認知症」と言われるような状態になったお年寄り)は、徐々に進行していく「老化現象」や様々な事情による「廃用性変化」によって「よりよく生きる」ことや「うまく生きる」ことができなくなり、その人なりの知識や経験などを頼りにしながら「たくましく生きる」高齢者です。

脳のはたらき(知的機能)からみた認知症高齢者の介護(自立支援)を実践する際には、以下の記述する介護のポイントを十分に理解しておくことが大切です。

1) 認知症高齢者の姿は(室伏)

認知症高齢者とは「どのような高齢者」であるのか、ということを言い表すことは介護の出発点です。室伏君士医師(国立病院機構菊池病院名誉院長)は「認知症高齢者の姿は、認知症という障害をもちながらも、その中で彼らなりに何とか一生懸命生きようと努力している姿、あるいはそれが出来なくて困惑している姿である」と述べています。

脳のはたらき(知的機能)からみた認知症高齢者の介護の原点は、「認知症という症状」ではなく、室伏医師の言葉にある「認知症という障害」であることに他なりません。老人性認知症とは「知的機能の障害によって引き起こされた状態」であることを、是非とも再確認していただきたいと思います。

2)脳のはたらき(知的機能)の障害からみた認知症高齢者

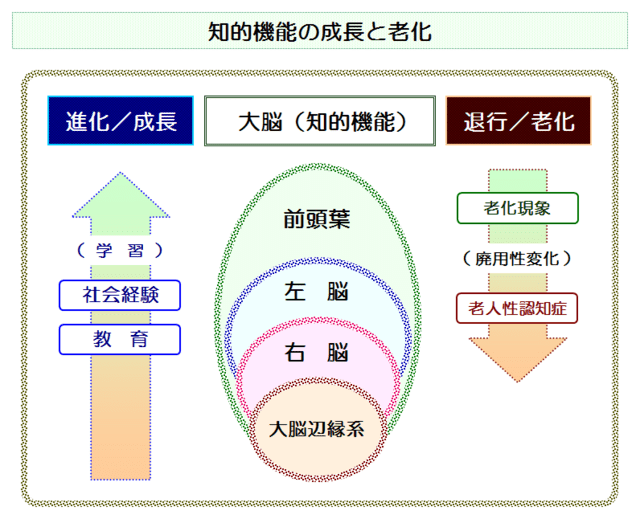

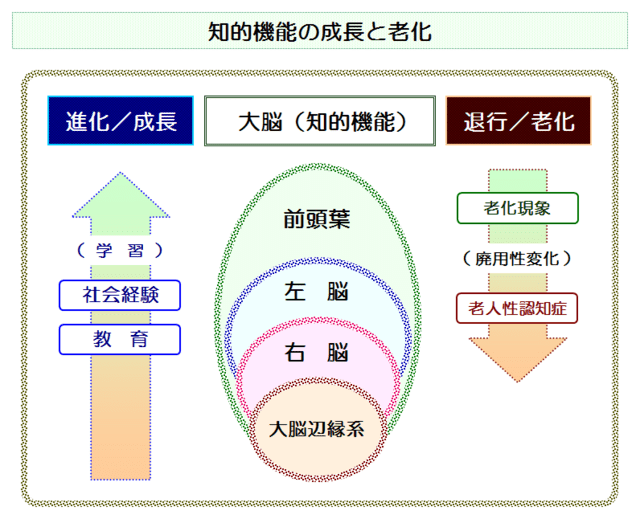

認知症高齢者のおかれている状態は、単なる記憶障害や認知機能の障害だけでは決して説明することはできません。前頭葉が担う統合機能や大脳辺縁系が担う情動機能を含めた知的機能全体を視野に入れておくことが大切です。

そのような視点から、このブログ「誰も知らない認知症」では「認知症高齢者とは、自立した生活に必要な知的機能が障害されたために、記憶にない、理解できない、見当もつかないという不安、混乱、困惑、焦燥、恐怖の中で、安心、安全、安定、安住を求めながら、知的機能に残された過去を頼りにして、その時その場の日々を何とかやり過ごしている高齢者である」と言い表しています。

敢えて説明を加えるならば、「自立した生活に必要な知的機能」とは前頭葉が担う統合機能(社会的知能)であり、「記憶にない、理解できない、見当もつかない」とは大脳後半部(左脳・右脳)が担う認知機能の障害を表現しています。また、「知的機能に残された過去」とは、人生において脳に刻まれた過去の記憶や、動物としての根源的な本能や習性(情動機能)を表現しています。

3)高齢期における脳のはたらき(知的機能)の老化と老人性認知症

高齢期における脳のはたらき(知的機能)は、必ずしも「通常(正常)の老化現象」のレベルに留まるのではなく、「病的な老化現象」のレベルや、「認知症」のレベルへと低下していく場合が決して少なくありません。そして、「正常老化」から「認知症」に至る過程においては、まず「前頭葉が担う統合機能」が障害され、これに続いて「左脳が担う認知機能」が障害されていきます。この過程については、このブログ「誰も知らない認知症」において何度も繰り返し強調してきました。

また、大多数の老人性認知症(老化廃用型認知症;金子)においては、知的機能の障害の進行に伴って、「小ボケ」(初発期)から「中ボケ」(境界期)、「大ボケ」(進行期;世間一般に言われている認知症)へと進行していきます。「小ボケ」(初発期)とは「左脳が担う認知機能は障害されていないが統合機能が障害されている段階」であり、「中ボケ」(境界期)とは「統合機能の障害に加えて左脳が担う認知機能も障害されている段階」です。

認知症高齢者の介護に際しては、症状(日常生活能力の障害、様々な行動心理症状)の原因となっている「知」(認知機能)、「情」(情動機能)、「意」(統合機能)の状態を見極めることによって適切な介護方法を見出し、日常生活の介護(自立支援)や行動心理症状の軽減、消失を図ることが大切です。

4)認知症高齢者の介護;「うまく生きていただく」ための介護

認知症高齢者に「うまく生きていただく」ための介護のポイント、すなわち左脳や右脳が担う「知」(認知機能)とその障害(認知障害)を理解して介護を実践していくための重要なポイントとして、以下の3項目(①~③)を提示しておきたいと思います。

① 言語性知能(論理的な認知)が徐々に低下していくことから、MMSを

実施して残存機能(まだ出来ること)と欠落機能(出来なくなったこと)

を把握する。

② 理性(論理的に考える知能)が障害されていくことから、認知症高齢者

と会話する場合には逆効果や悪循環になるような論理的な説明や説得は

避けるように留意する。

③ 性差や個人差はみられるものの、認知症高齢者においては感性(直感的

に感じる知能)が保持されている場合が多いことから、認知症高齢者と

接する際には表情や態度など、感性を重視した対応を心掛ける。

5)認知症高齢者の介護;「たくましく生きていただく」ための介護

認知症高齢者に「たくましく生きていただく」ための介護のポイント、すなわち大脳辺縁系が担う「情」(情動機能)の特性を理解して認知症高齢者の介護を実践していくための重要なポイントとして、以下の3項目(④~⑥)を提示しておきたいと思います。

④ 認知症高齢者は不安や混乱のために危険や恐怖を感じやすいことから、

「安心・安全」を感じられる心理状態を提供する。

⑤ 認知症高齢者は居住環境の変化、変動への適応が困難となることから、

「安定・安住」を確保できる生活環境を提供する。

⑥ 体調の良否は「快・不快の情動」に大きく影響することから、体調の

管理に配慮して快適な健康状態を提供する。

6)認知症高齢者の介護;「よりよく生きていただく」ための介護

認知症高齢者に「よりよく生きていただく」ための介護のポイント、すなわち前頭葉が担う「意」とその障害を理解して介護を実践していくための重要なポイントとして、「注意分配に関わる機能」「心理状態に関わる機能」「性格や人格に関わる機能」の3つの機能に注目し、以下の3項目(⑦~⑨)を提示しておきたいと思います。

⑦ 認知症高齢者は注意力、特に注意分配機能の障害がみられることから、

日常生活における様々な危険を回避するように十分配慮し、適切な助言

や誘導を実施する。

⑧ 認知症高齢者は感情の調節が難しく、心理的に不安定になりやすいこと

から、前頭葉機能の低下や障害に伴う心理的特性を理解し、様々な言動

に対して受容的、共感的に対応する。

⑨ 認知症高齢者は前頭葉機能の障害に伴って性格や人格(その人らしさ)

が徐々に失われていくので、性格や人格の“良い面”を引き出すことを

意識しながら、長年にわたって培われてきた個性を尊重する。

7)「よりよく」「うまく」「たくましく」生きていただくための介護

認知症高齢者における「知」(認知機能)、「情」(情動機能)、「意」(統合機能)の特性や障害を理解して適切な介護を実践していくために、それぞれに関する3項目の介護のポイントからなる合計9項目(①~⑨)を提示してきました。そして最後に、「知情意(知的機能)からみた介護」のポイントのまとめとして、下記の項目(※)を追加しておきたいと思います。

※ 介護する側と介護される側、すなわち人(知情意)と人(知情意)との

信頼関係を築くことが介護の基本であることを十分理解する。

知的機能の障害の有無や程度にかかわらず、一人ひとりの人間には基本的な生活を維持するための脳のはたらき(知・情・意)が培われ、家庭生活や社会生活に適応し、様々な人間関係を営んでいます。したがって、認知症高齢者の介護に際しても、「認知症高齢者の知・情・意」に「介護者の知・情・意」が大きく影響することを理解しておくことが大切です。

つまり、介護される側の認知症高齢者と介護する側の介護者との「人(知・情・意)と人(知・情・意)との信頼関係」を築くことが介護の基本であり、最も重要な介護のポイントであるということです。表現を換えれば、認知症高齢者の「症状」や「障害」を理解する前に、認知症高齢者の「人」を理解することが介護の大前提であるということです。また、認知症高齢者から介護者の「人」を理解してもらえるようになるために、日頃から介護者自身の「人」(知・情・意)を磨いておくことが必要です。

8)まとめ

今回のブログでは「たくましく生きる」をテーマにして、脳のはたらき(知的機能)からみた認知症高齢者の介護について記述してみました。

いわゆる認知症高齢者(進行期;大ボケ)の家庭生活や社会生活における「自立度」すなわち「日常生活能力」や「責任能力」は「4歳~0歳レベル」の乳幼児の「自立度」に相当します。したがって、「たくましく生きる」ことはできるとしても、1人では「よりよく生きる」ことができなくなっている、1人では「うまく生きる」ことができなくなっているのです。そして、適切な支援や介護がなければ「生きること」さえ困難になっていくことを十分に理解していただきたいと思います。

上記の4)~7)についての具体的な内容については、このブログ「誰も知らない認知症」の以下のバックナンバーを参照(閲覧)していただければ幸いです。

(参照) 52 知的機能からみた介護のポイント 2019/01/09

53 知 からみた介護のポイント 2019/01/16

54 情 からみた介護のポイント 2019/01/23

55 意 からみた介護のポイント 2019/01/30

56 知情意 からみた介護のポイント 2019/02/06

*********************************

このブログ「誰も知らない認知症」を閲覧していただいた皆様からの

ご意見やご質問、コメントなどをお待ちしています。