学びプロジェクト -チームでの協働-

いま、企業にしても政府にしても新たな枠組み・経営の工夫が求められています。しかも、こうした問題の解決にあたっては、1人の能力で解決できる単純なものは少なく、多くの人の共同作業やプロジェクトとして行われます。こうした、チームで仕事をするときのスキルというものも学んでおく必要があります。

(1)共同で作業する意義、チームワークとは

共同で作業するとは、考え方や能力の異なる他人がチームを組むことで、多様な力を引き出していくことに他なりません。あるいは、作業を共同で行えば1人あたりの負担は軽くなり、別の仕事を行う余裕が生まれます。逆にチームワークが悪く共同作業がうまくいかなければ、効率は悪いものになり逆効果ということになります。共同で行うプロジェクトで大切なこととは何かを考えていきます。

(2)1対1の対話法・コミュニケーションの原則

チームワークの話に入る前に、1対1での対話場面において、どのような心がけが必要かといったことを認知心理学の側面から紹介したいと思います。コミュニケーションの原則を知った上で、自分がどう振る舞うか、どう空気を読んで行動するかが決まっていくのではないでしょうか。その中で自分の主張(気持ち)・相手の主張(気持ち)がぶつかりあったり融合しあいながら、できれば発展的によい方向に持って行きたいものです。

(3) 相互コーチング・メンタリング

スポーツ選手のような専属コーチをつけるということではなく、ある仕事面でのパートナーを互いのコーチとしてうまく受け入れ、学んでいく。これが相互コーチングの考え方です。またコーチほどではないですが、憧れの先輩・上司のような存在、メンターを意識したメンタリングについても述べます。コーチやメンターをうまく利用することで、チーム全体の資質をあげることができると言われています。

(4)役割分担の決定・ジョブシェアリング

チームを組み、うまく役割を決定していくためのプロセスを紹介します。チームのパフォーマンスをあげるためには、役割をチームの各自が自覚し、最大限の能力が発揮できるようにうまく役割分担する必要があります。またジョブシェアをうまく行うことが、チーム全体の効率をあげます。これらについても学びます。

(5)討論・会議の意義と仕方

無意味な会議や目的のない会議、感情的な討論の場面はないでしょうか。あるとしたら、これらはかなり生産性を落とす原因になっているはずです。なぜ会議が必要なのか、どのように進行するとよいのか、討論や会議の意義や仕方については、あまり学校で教えてくれませんので、社会人になってからのぶっつけ本番という人が多いのではないでしょうか。

(6)相互理解と多様性の受け入れ

国際社会において、うまくいっていないとしたら、それは決定的に相互理解の不足ということが考えらます。交通手段や情報網が発達し、空間的にも時間的にも世界は近くなっていますし、グローバル化の流れはどんどん進んでいます。こうした中で、相互を理解していく概念はこれからますます重要視されていくでしょうし、狭い地球の中で、争いによらず多様性をうまく受け入れていくことについて考えを巡らせてみましょう。

(7)ファシリテーション・交渉・意思決定

複数の人が簡単に合意形成できる問題ではさほど意識する必要はありませんが、複雑に絡み合う条件の中でなるべく多くの人の満足と納得の意思決定していくためには、会議においてうまくリードをしていくテクニックが必要です。それがファシリテーションであり、交渉術であり、意思決定プロセスということになります。

(8)チームの振り返りと改善

チームで何かプロジェクトが終了したとしたら、成功にしろ失敗にしろ、それを振り返り、総括し、改善していかなければ次につながりません。 どのような評価項目を設定して評価し、次に活かしていけば良いのか考えてみます。

いま、企業にしても政府にしても新たな枠組み・経営の工夫が求められています。しかも、こうした問題の解決にあたっては、1人の能力で解決できる単純なものは少なく、多くの人の共同作業やプロジェクトとして行われます。こうした、チームで仕事をするときのスキルというものも学んでおく必要があります。

(1)共同で作業する意義、チームワークとは

共同で作業するとは、考え方や能力の異なる他人がチームを組むことで、多様な力を引き出していくことに他なりません。あるいは、作業を共同で行えば1人あたりの負担は軽くなり、別の仕事を行う余裕が生まれます。逆にチームワークが悪く共同作業がうまくいかなければ、効率は悪いものになり逆効果ということになります。共同で行うプロジェクトで大切なこととは何かを考えていきます。

(2)1対1の対話法・コミュニケーションの原則

チームワークの話に入る前に、1対1での対話場面において、どのような心がけが必要かといったことを認知心理学の側面から紹介したいと思います。コミュニケーションの原則を知った上で、自分がどう振る舞うか、どう空気を読んで行動するかが決まっていくのではないでしょうか。その中で自分の主張(気持ち)・相手の主張(気持ち)がぶつかりあったり融合しあいながら、できれば発展的によい方向に持って行きたいものです。

(3) 相互コーチング・メンタリング

スポーツ選手のような専属コーチをつけるということではなく、ある仕事面でのパートナーを互いのコーチとしてうまく受け入れ、学んでいく。これが相互コーチングの考え方です。またコーチほどではないですが、憧れの先輩・上司のような存在、メンターを意識したメンタリングについても述べます。コーチやメンターをうまく利用することで、チーム全体の資質をあげることができると言われています。

(4)役割分担の決定・ジョブシェアリング

チームを組み、うまく役割を決定していくためのプロセスを紹介します。チームのパフォーマンスをあげるためには、役割をチームの各自が自覚し、最大限の能力が発揮できるようにうまく役割分担する必要があります。またジョブシェアをうまく行うことが、チーム全体の効率をあげます。これらについても学びます。

(5)討論・会議の意義と仕方

無意味な会議や目的のない会議、感情的な討論の場面はないでしょうか。あるとしたら、これらはかなり生産性を落とす原因になっているはずです。なぜ会議が必要なのか、どのように進行するとよいのか、討論や会議の意義や仕方については、あまり学校で教えてくれませんので、社会人になってからのぶっつけ本番という人が多いのではないでしょうか。

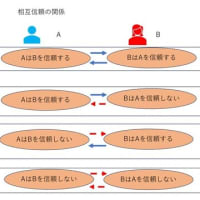

(6)相互理解と多様性の受け入れ

国際社会において、うまくいっていないとしたら、それは決定的に相互理解の不足ということが考えらます。交通手段や情報網が発達し、空間的にも時間的にも世界は近くなっていますし、グローバル化の流れはどんどん進んでいます。こうした中で、相互を理解していく概念はこれからますます重要視されていくでしょうし、狭い地球の中で、争いによらず多様性をうまく受け入れていくことについて考えを巡らせてみましょう。

(7)ファシリテーション・交渉・意思決定

複数の人が簡単に合意形成できる問題ではさほど意識する必要はありませんが、複雑に絡み合う条件の中でなるべく多くの人の満足と納得の意思決定していくためには、会議においてうまくリードをしていくテクニックが必要です。それがファシリテーションであり、交渉術であり、意思決定プロセスということになります。

(8)チームの振り返りと改善

チームで何かプロジェクトが終了したとしたら、成功にしろ失敗にしろ、それを振り返り、総括し、改善していかなければ次につながりません。 どのような評価項目を設定して評価し、次に活かしていけば良いのか考えてみます。