大河による今回のときがわ町公演「元禄 馬の物言い」の舞台映像記録は、埼玉県立小川高校放送部の皆さんでした。

前日に機材搬入して、舞台を使った稽古をチェックして機材設置。

翌日には台本見ながらゲネプロをチェックし音声入力レベルなども決めていったようでした。そして夕方からの本番を3台のビデオカメラで撮影。ビデオ三脚も含めてかなり本格的な機材を使っていましたよ。カッコ良かったです。

でも、高校生が手伝ってくれるなんて幸せです。

高校生の皆さん、ありがとうございました。

大河による今回のときがわ町公演「元禄 馬の物言い」の舞台映像記録は、埼玉県立小川高校放送部の皆さんでした。

前日に機材搬入して、舞台を使った稽古をチェックして機材設置。

翌日には台本見ながらゲネプロをチェックし音声入力レベルなども決めていったようでした。そして夕方からの本番を3台のビデオカメラで撮影。ビデオ三脚も含めてかなり本格的な機材を使っていましたよ。カッコ良かったです。

でも、高校生が手伝ってくれるなんて幸せです。

高校生の皆さん、ありがとうございました。

今回の『元禄 馬の物言い』は江戸の下町が舞台で江戸の言葉が飛び交いました。

その中でも「あさって来やがれ!」とか「おととい来やがれ!」みたいなセリフもあったと思います。

どちらも、訪ねてきた人に「とっととうせろ」(不愉快だから出ていけ!)という時に使われます。

え、なんでこんなセリフの解説してるのかって?

今回の公演に先立って、大河の稽古場に読売新聞の記者が取材に来てくださり、公演前日の読売新聞に記事として掲載されていたのでした。せっかく載せてくださったのに、紹介が遅れてしまって、全く「おととい来やがれ!」ですね。読売新聞さん、ありがとうございます。

ここに貼っておきますね。

ちなみに読売新聞社は、演劇界の重要な賞である読売演劇大賞を設けており、演劇界とは繋がりが深いのです。

読売演劇大賞のWikpediaを下記URLでご覧いただけます。

12月4日、ときがわ町特別公演『元禄 馬の物言い』大好評のうちに終了しました。

4日も大変な大入りとなり、2回のカーテンコールがありました。

前日3日の夜の会に来られた方が翌4日の回にも観劇にみえてましたよ。

そうそう、今回の舞台の見どころのひとつに殺陣シーンがありますが、殺陣指導に当たってくださった青年劇場の船津基さんもいらしてました。

座付カメラマンの仕事は撮るだけでなくデジタル現像の作業が続くわけですが、このHPでちょくちょく小ネタと合わせて貼っていこうかと思います。

「元禄 馬の物言い」ときがわ公演も間近に迫ってきました。

演劇集団大河の座付カメラマン兼小間使いのPです。

11月27日の稽古を見にいきました。本番が近くなり、演出の小笠原さんの指導にも熱が入ります。気になるところをダメ出しして、実際にやってみせるなどで確認していきます。一人の動きが決まることで、連動して周囲の動きも変わるため、その場面の出演者全員で共有します。

社会人として昼間働いている人も多い大河ですから、休日の練習は貴重で、、皆、真剣そのもの。

本番が楽しみと能天気なことを言っているのは私だけのようで、ピリピリした雰囲気の中で稽古は進んでいました。

12月3日、4日の「元禄 馬の物言い」ときがわ公演まであと3日に迫りました。

演劇集団大河の座付カメラマン兼小間使いのPです。

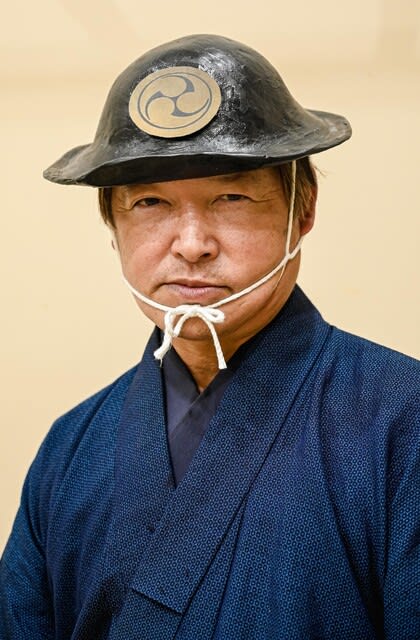

3日前に大河の稽古にお邪魔したところ、全く新しい小道具がありました。本番で使用する陣笠です。

江戸期が進むと、一応平和的な戦争のない社会になり、武士が鎧兜(よろいかぶと)を着るということもなくなってきたわけです。で、指導的な武士の中には外出時に兜は重いのでいやだけど、軽装ヘルメットみたいな陣笠に少しばかり意匠をこらしたものをかぶるようになったようです。

で、小道具担当の青木さんが、今回は役者の髪型のこともあるから陣笠でカモフラージュしようと考え、数日後には立派な陣笠が出来上がってきたというわけです。実際に水谷さんをモデル役にして写真を撮ってみました。もう素晴らしいの一言!

青木さんの作る小道具はどれも本物みたいだと、劇団員の中では毎度感心されているわけですが、何年か前の「雪やこんこん」(脚本:井上ひさし)の上演の時には、青木さんが劇中で使う「みかん」を作って練習時からつかっていました。私は、稽古で本物のみかんを使っているとばかり思っていたのですが、触ってみてビックリ。本物ではなかったのです。

青木さん、今回は重要人物の順庵役でも舞台に登場します。3枚目写真の一番奥が青木さん。

大河の公演に使われる大道具や小道具にも注目してくださいね。