パソコンは、3年ほど前に購入したショップブランドのパソコンです。ネットで調べて、大元のコンセントを抜いて暫くしてからさしても、全く電源が入らないそうです。

そうすると電源ユニットが怪しいです。ショップブランドのパソコンで汎用電源ユニットを使用している機種でしたので、電源チェッカーを持って行きました。

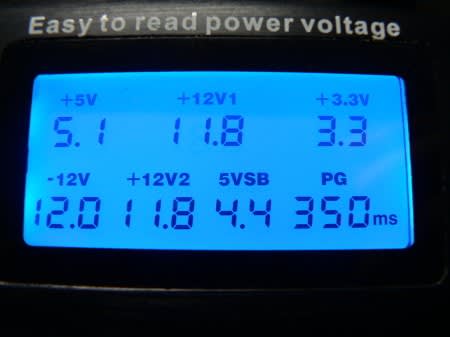

電源チェッカーは、パソコンの電源ユニットから出力される3.3V、5V、5VSB、12V、-12Vの電圧を測定することができます。

たいていパソコンが起動しない場合は、5VSBが出力されていない、不安定といった場合が多いです。上の写真の事例では、5VSBは本来5Vの電圧のところ、4.4Vしか出力されていませんでした。

この事例の電源ユニットの内部を確認してみると・・・中央赤丸の電解コンデンサーが頭部膨張、液漏れを起こしていました。

XPのころに電源回路などに使われていた、電解コンデンサーには液漏れを起こす粗悪品が結構出回っており、電源ユニットやマザーボードに使われていると、それらの電解コンデンサーが液漏れを起こして、本来のコンデンサーの役目をしなくなり、電源が入らないといった現象がよく発生しました。

そのような場合は、日本メーカー製の電解コンデンサーに交換して対応していました。

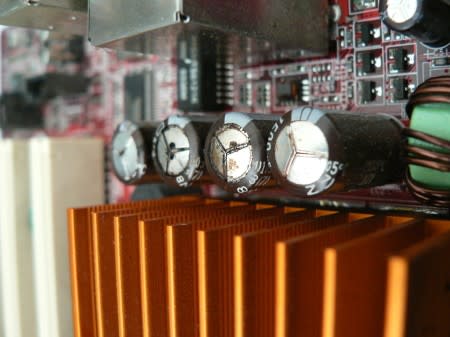

上の写真は、マザーボード上の写真ですが、放熱器のすぐ横の電解コンデンサー4個が全て液漏れ、頭部膨張を起こしています。放熱板のすぐ横で周囲温度が高いのも故障の原因になります。

電解コンデンサーが液漏れ、頭部膨張するとどうなるのかというと・・・

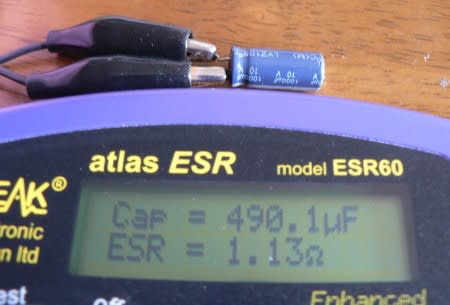

上の写真は、液漏れした電解コンデンサー(容量1000μF)をESRテスターで測定したものです。

電解コンデンサーの容量は、一般的には公証容量よりも少し多めになっているのですが、この場合1000μFに対して、490μFとほぼ半分の容量になっています。その下のESRは、コンデンサーの直列抵抗成分です。理想的には0Ωなのですが、この事例では1Ωあります。スイッチング電源などの高周波で使用する場合は、ESRが小さくないと本来の働きができません。

最近は、電源ユニットやマザーボードでこのように電解コンデンサーが液漏れ、頭部膨張している事例をほとんど見かけなくなりましたので、電解コンデンサーの品質もよくなってきていると思われます。

話しが随分それてしまいましたが・・・デスクトップパソコンの電源が全く入らないというお客様のところへ伺いました。

まず現状の確認です。

電源ボタンを押しても・・・全く反応ありません。念の為、ACケーブルを抜いて暫く放置してから、またさして確認することにしました。

複数口のテーブルタップにささっているコンセントのうち、「これがパソコンのACケーブル」とお客様の指示のあったケーブルを一旦抜いて、暫くしてからまたケーブルをさしてみました。

すると・・・液晶モニターの電源が入りました。???なんでと思い、もう一度指示のあったACケーブルを抜くと、液晶モニターの電源が落ちます。

どうも、お客様がパソコンのACケーブルと思っていたのは、液晶モニターのACケーブルのようです。

そうすると・・・パソコンのACケーブルは、どこだ?ということで、デスクトップパソコンの後に回り込んで、ACケーブルの行き先をたどっていくと・・・

液晶モニターなどがささっていたテーブルタップではなくて、壁コンセントの方へのびていて、さらにその下でコンセントからプラグが外れていました。このACケーブルを壁コンセントにさして、改めてパソコンの電源を入れてみると・・・電源が入りWindowsが起動してきました。動作も問題なさそうです。何かの拍子で壁コンセントにさしていたパソコンのACケーブルが抜けてしまったようです。さらにお客様は、液晶モニターのACケーブルがパソコンのケーブルと勘違いしたみたいです。確かに最近は、液晶一体型のパソコンが増えてきているので、間違うかもしれませんね。

テーブルタップなどに、多くのコンセントがささっている場合・・・どれがどの装置の電源ケーブルかわかりにくいですし、電源ケーブルをたどって確認しないといけないので、面倒です。どらともが会社員のころ、システム設計をしていたのですが・・・コンセント側には、丸札をつけて、機器名称とコンセント側の差し位置などを必ず書きました。保守などで、沢山のACケーブルがささっている中から目的の機器のコンセントを抜く際に、間違って他の機器のコンセントを抜かない様にするための常識でした。

一般家庭では、そこまではする必要もないと思いますが、パソコン(特にデスクトップパソコン)は、間違ってコンセントを抜いてしまうと、起動しなくなったりする可能性がありますので、パソコンのACケーブルくらいは、札やマークをつけておいてもよいかもしれません。

とりあえず、パソコンの故障でなくてよかったです。