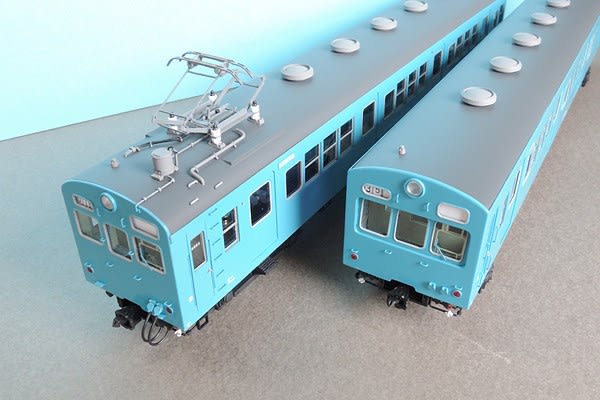

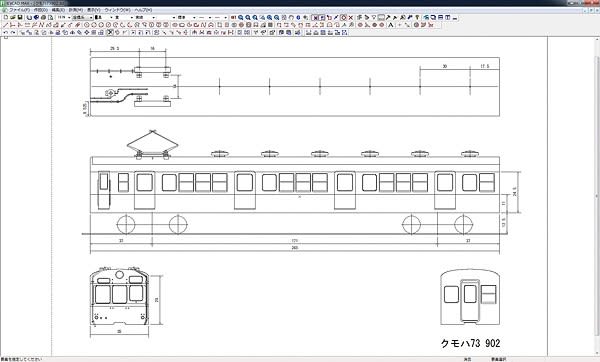

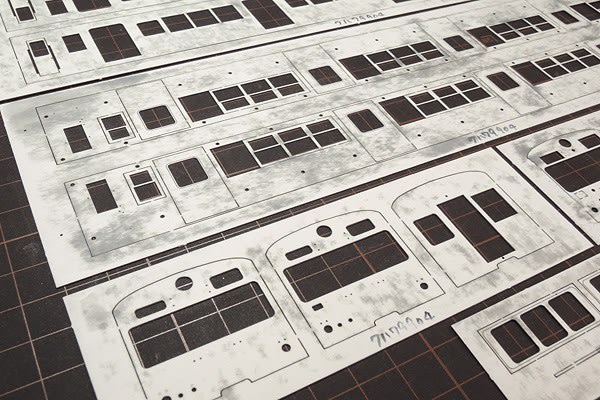

前回製作したクハ79920番台のカットデーターをベースに、全金試作車のクハ79904とクモハ73902の設計をしてみました。両車の特徴は10度傾斜している前面窓の両側部分がクハ79920と違いテーパー状になっています。下部と上部では角度が違い複雑な形状です。この部分をどう表現するかが一番のポイントです。そのほか、富山港線の73系2両を製作した時は青22号の1色塗装のため客窓の高さが気にならなかったのですが、今回スカ色で塗り分けラインを基準にすると、どうも低いようで見直しました。また、屋根カーブも肩の部分が実車とちょっと違う感じだったのでもう少しRを付けてみました。

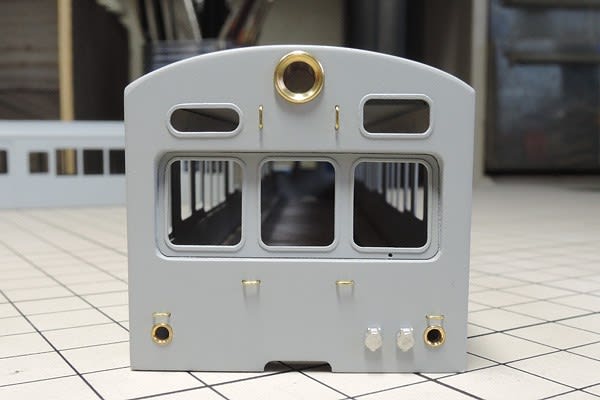

Podeaで切抜きシャバシャバに薄めたサフェーサーを筆塗りしました。いさみやの工作用紙ではペーパーをかけてもケバ立つことはほとんど無いので、薄くサフェーサーを塗るだけで十分のようです。この方が切口のエッジがシャープになります。

最初に当て木に400番の紙やすりを巻き軽く削り、600番で表面がツルツルになるようペーパー掛けをしました。紙の部分も削れていますがコート紙なので、ケバたつ事はなくこれで表面処理は終了です。

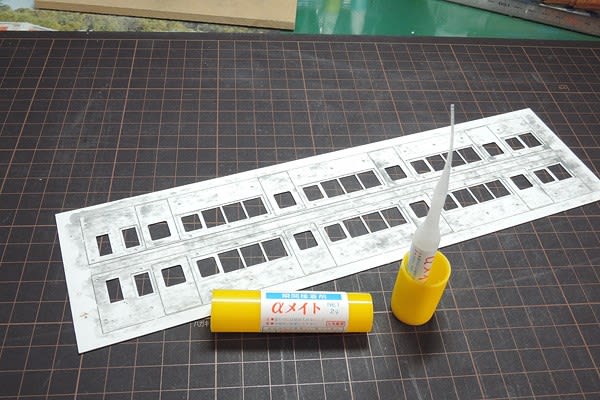

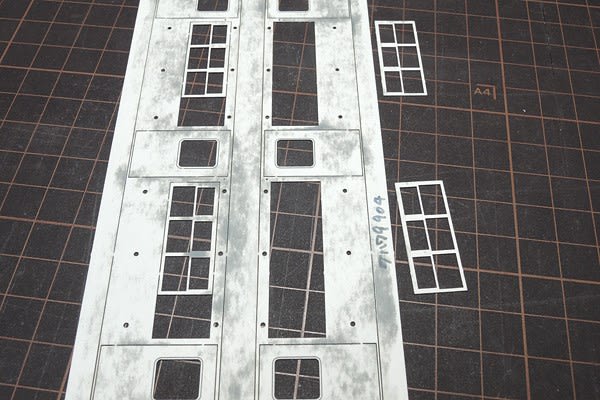

外張と内張を合わせる前に、サッシ部分を切り離します。

外張と内張を貼り合せます。両方とも貼り合せ位置が合うよう車体の外周余白は同じサイズにしていますので、余白部分にタミヤセメントで接着し仮合わせをし、車体部分は低粘度の瞬間接着剤(上州屋で販売している)を接着用の丸穴から流し込みました。この接着剤はかなり流動性があり紙に染込み乾燥するとかなりカチカチになります。