年末は各クラスそれぞれ踊り納め。その一回一回が、やはり印象深い時間だった。

12/28は今年の〆稽古で《オイリュトミー・クラス》(関連記事)の日だった。オイリュトミーはシュタイナー教育で有名だが、ダンサーにとっては聴覚と運動感覚を深く結びつけることをはじめ「踊る」ために有効な諸感覚の冴えを促す有効なトレーニングとなる。この日は、さまざまな音を聴きとり動き分ける稽古、そして、七惑星の力や特性を表す動きを紹介し体験していただいた。オイリュトミーのために考案された振りの中でもなかなか美しい動きで、のびやかに出来るようになるとかなり気持ち良い。これはエネルギー循環に関わる体験を重ねてゆく稽古とも言えるし、星の力というのは昔の人には音楽体験にも重なるものだったのだから、これは身体と何かを響き合わせてゆく想像力を育てることにも関わると僕は考える。(こちらも)

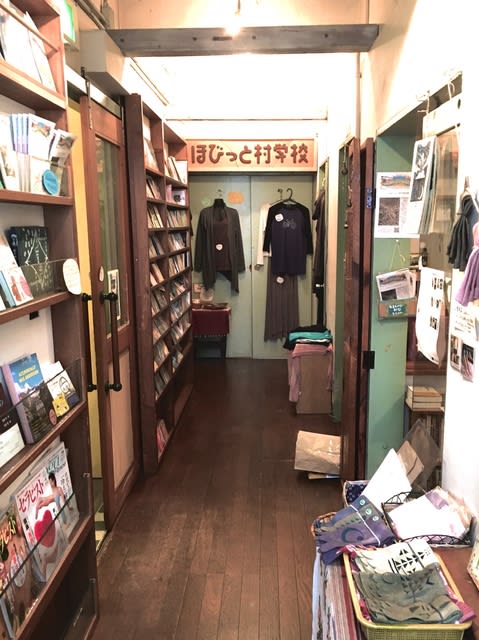

12/27の《踊り入門〜ほびっと村学校・舞踏クラス》(関連記事)では、18世紀の名女優アドリアナ・ルクブルールを巡る文章とベートーヴェンの弦楽ソナタを踊っていただいた。テキストや音楽を傾聴しながら、非常に丁寧に心境の変化や体の動きを体験していることが伝わってきて、同時に、ある種の鋭さと重みがしっかりと感じられた。ルクブルールは演技の自然さが凄くて評判をとったということになっているけれど、それは身体の感度とか、ある種の直感力が、役を呼び込むとか魂を変異させていたのではないかと僕は勝手に妄想していて、尼僧ヒルデガルトなんかとともに想像広がる人物のひとりだ。リアリティというのはどこからどのように訪れるのか、これはダンサーにとっても非常に重要なことだと思う。踊る体の体験を蓄積してゆくことは、リアリティの回路を開発してゆくことに近しいかもしれないと思うし、このクラスを行うときいつもそこを大事にしている。

遡って、先週12/23は《コンテンポラリー/舞踏クラス》(関連記事)の踊り納め。ピアノの生演奏を行いながらメンバーとのセッションをするインプロヴィゼーションの稽古日だったのだが、この一年のさまざまな踊りの発露や語り重ねた話題がときにフラッシュバックされるような瞬間が何度かあり、新たな年への気持ちが高まるような感覚があった。このクラスではこの日のように生演奏とセッションする日と楽曲研究の日とが交互なのだが、いつも踊りから誘発されて様々なお話をさせてもらっている。今年は踊りに対するコメントからふくらんで、土方さんやニジンスキーやバランシンのような先駆者についての話もかなりしたが、これは事前に計画した解説というよりは、その場その瞬間に生まれてくるクラスメンバーの即興ダンスが触発したのだから、一瞬一瞬の動きに対する思いは、ごく自然に瞬発的に、やはりダンスの根元への想像力を刺激したり歴史へのリスペクトなどにも繋がり結びついてゆくのだと思うし、これからもっと膨らんでゆく予感がする。

12/24は《創作/振付クラス》と《からだづくり・基礎クラス(関連記事)》の2クラスだったが、これはどちらもペースが大事なクラスなので、年末年始という雰囲気とは関係なく、あえて淡々と稽古と講義をして、一人一人とのコンタクトとさせていただいた。タイミングをみて、どんなことをやっているかについても少し掲載したいと思っているが、やはり、ダンスにおいて「作品創作」とか「振付をする・受ける」という行為と「からだづくり」「身体認識」という作業は、切り離すことが出来ない深い関係であるのは、ご想像の通り。作品を育てること、身体をケアして基礎的な力を育て保つこと、これは本当に継続そのものであり何か特別なトピックではなく毎回毎回そこに「いる」ということ自体が定点となるのだと僕は考えている。

さて、ここから。

新年の展開、また楽しみで仕方がない。

コンテンポラリーダンス、舞踏、オイリュトミー

からだづくりから創作まで、初心者から取り組めるレッスンです。

各曜日のレッスン内容や参加方法など、上記クリックしてください。

櫻井郁也によるダンス公演の情報や記録を公開しております。

作品制作中に記されたテキストや写真なども掲載しておりますので、ぜひ、ご覧ください。