霧深い高地のイメージ。

山々が七重八重と折り重なって、どんどん深まっていく谷。それを全部埋めてしまうのは闇とも光ともとれない明るみ。その明るみがひとつおおきなの広がりとして出現してしまったかのような、あかるい高地。その高みゆえに、高さ低さの感覚があてにならなくなってしまうような、変に明るいくらがり。どの方角を目指しても、あらゆる方向が何かにつながってしまっているような、全方位に向けた肯定。だからどちらに歩き出しても、必ず目的の場所にはたどり着いてしまう。ただし、どちらの道も必ず通過しなくてはならない場所がある。通過できないものには、あからさまに見えているしるしが目にはうつらないかのように。。。見えているのに見えていない。森の中から出られない者ほど森を知っているというが、通り抜けることができないことを明かしているだけに過ぎない。そこがどこであるかを名指しできないので、場所と呼べるかどうかはわからないけれど。。。目的の場所にたどり着いた時、振り返ってはじめてわかるような。。。名前では「ここ」と名指しできないような場所。だからその道をすべて包み込んでいる名前でこう呼ぶことが習わしになっている。すなわち「白い森」と。

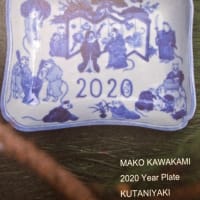

造形作家秀春氏と話した「白い森」の世界観は、はじめから茫洋として、つかみどころがなかったけれど、どこか太古の森を理想化した風景というか、古代文明や神話の世界と親しい領域のことをいっているような気がしていました。現代の神話ではなく、太古から生き続けている神話なのか?そういうふつふつとした疑問というか、イメージの源泉にあたるべく、エッダやらマビノギオン、古事記に聖書に、と読みあさってみたけれど、それぞれのテキスト自体に得体の知れない深みがあるので、考えなどまとまるわけもありません。ですが、イメージの手がかりにはなりそうな気配はあります。

ひと月ほど前に会って話をしたときに、また、「白い森」についていろいろ考えるきっかけを得たのですが、作家本人に投げかけてみようかとおもういくつかの考えが、いまもとりとめもなく目の前をふわふわと浮遊しています。

たまに考えるのです。昔、リモートセンシングとか呼ばれて、理論的な領域でよくもわるくも夢のような議論が展開されていた宇宙観測も、時を経て月並みで当たり前の環境になりました。ハッブル望遠鏡に代表されるような観測技術の進化がそれで、すごいことなんですけど、いまやだれでも知っている「既知」の領域として取り扱われています。観測者自身はそういうつもりで観測結果を提示しているとは思えない。日々新しい発見の連続のはずの領域で、あたらしいことが次から次へと提出されてくるわけで、とても決定論的に話せるようなことではないはずだからです。ですが、それが一般化されていく過程には、おおくの疑問がわき上がってきます。ナショナル・ジオグラフィックあたりの番組などは、どこかに悪意を含んだ「誘導」の気配がある。なんとなく不穏な空気があるのです。

星のない暗闇に銀河を探し当て、銀河同士がお互いに交わり合いながらさらに大きな銀河をつくっていく様子を人々が知っている時代。日々更新されて行く新しい光学と新しい手段で、銀河の始まりと終わりを同時に観察できるパースペクティブを獲得してしまった時代。

反対側ではヒトゲノムの解明にさらなる光があてられていて。生命のなぞが解き明かされつつある。なのに、解明が進めば進むほどほど、なぜか個人の生や努力がおとしめられて行くように感じる時代。。。そんな時代の空気の中で、ある芸術的価値観を表明し続けて行くことにともなう困難はいかばかりか?

めまいしてしまって、いっそ考えることをやめてしまおうかと思う瞬間がないわけではないけど。。。そこで、喜びをもって創作していくこと自体に、ある種の才能が必要なんだ、と思いなおしたりもします。

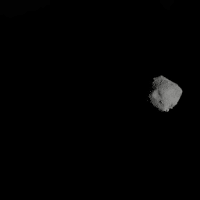

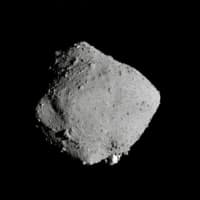

「はやぶさくん」の偉業は、そうした観察だけで結論づけられるようなテレビ番組の科学的「妄想」とは違うところにあります。遠目から見て、結論づける。どれほど技術的に進化しようと、観測=結論しかなかった世界に、冒険と実体を取り戻したわけですから。「はやぶさくん」を「まるで人のようだ」と人々が誰ともなく口にしていたセリフは、実はそれとなく核心に触れていたのです。地球からもっとも近い小惑星のひとつにたどり着く。そこに触れて、地球に帰ってくる。言葉にすればたったそれだけのことですが、いままで成し遂げられていなかった。史上はじめて実現したのが「はやぶさくん」です。天から降ってきたような決定論になす術もなく従うという質のパラダイムから、肝心な何かを取り戻した。「はやぶさくん」の偉業がもたらした副産物ですけど、それだってとてつもなく大事なことなのです。

生きることは塩基配列の解明とは違う次元である、というのと同じで、解明そのものは意義あることでも、その意義をもって生きることを抑圧してはいけないってことです。

大勢知っているというわけではないけれど、僕が関わった芸術家の方々はジャンルや方向性こそ違えど、一貫して共通しているパッションがあります。「つくること」を微塵も疑っていないこと。困難な時代には、その時代に生きている芸術家の使命があるといわんばかりの生き様を見せている。活動そのものが、はじめからそういう性格を持っている。どういう成り行きか、僕には幾人かの芸術家のそういう現場に何度も立ち会わせていただくというチャンスがあったわけで。それはまるで目撃証人のような役回りなので、僕が偉そうにいえることは何一つないのですけど。大きな声で押し付けられる価値観に唯々諾々と付き従うのが当たり前のように見える時代に、その大きな重力を突き抜けて、あるいは大きな騒音から離れて、つくるべきものをつくっていく。

そういう人たちと過ごした宝物のような時間を持っているためか、知っていることを「知らない」などと言ってはいけないと思うこのごろ。同じ理由で、見たことを「見ていない」と言ってはいけないと思うのです。

あらゆる方向の何かにつながってしまう場所。方向感覚はおろか高度の感覚さえそこでは再定義を余儀なくされる。

現実と二重写しになっているようなあり方で、明滅しつつ、見え隠れする「白い森」。

その茫洋たる世界の案内役が白いねずみの作品群なのです。茫洋たる世界にいどむ小さく白いねずみが、はやぶさくんと二重写しに見えてくるような気がして、愛さずにはいられません。

山々が七重八重と折り重なって、どんどん深まっていく谷。それを全部埋めてしまうのは闇とも光ともとれない明るみ。その明るみがひとつおおきなの広がりとして出現してしまったかのような、あかるい高地。その高みゆえに、高さ低さの感覚があてにならなくなってしまうような、変に明るいくらがり。どの方角を目指しても、あらゆる方向が何かにつながってしまっているような、全方位に向けた肯定。だからどちらに歩き出しても、必ず目的の場所にはたどり着いてしまう。ただし、どちらの道も必ず通過しなくてはならない場所がある。通過できないものには、あからさまに見えているしるしが目にはうつらないかのように。。。見えているのに見えていない。森の中から出られない者ほど森を知っているというが、通り抜けることができないことを明かしているだけに過ぎない。そこがどこであるかを名指しできないので、場所と呼べるかどうかはわからないけれど。。。目的の場所にたどり着いた時、振り返ってはじめてわかるような。。。名前では「ここ」と名指しできないような場所。だからその道をすべて包み込んでいる名前でこう呼ぶことが習わしになっている。すなわち「白い森」と。

造形作家秀春氏と話した「白い森」の世界観は、はじめから茫洋として、つかみどころがなかったけれど、どこか太古の森を理想化した風景というか、古代文明や神話の世界と親しい領域のことをいっているような気がしていました。現代の神話ではなく、太古から生き続けている神話なのか?そういうふつふつとした疑問というか、イメージの源泉にあたるべく、エッダやらマビノギオン、古事記に聖書に、と読みあさってみたけれど、それぞれのテキスト自体に得体の知れない深みがあるので、考えなどまとまるわけもありません。ですが、イメージの手がかりにはなりそうな気配はあります。

ひと月ほど前に会って話をしたときに、また、「白い森」についていろいろ考えるきっかけを得たのですが、作家本人に投げかけてみようかとおもういくつかの考えが、いまもとりとめもなく目の前をふわふわと浮遊しています。

たまに考えるのです。昔、リモートセンシングとか呼ばれて、理論的な領域でよくもわるくも夢のような議論が展開されていた宇宙観測も、時を経て月並みで当たり前の環境になりました。ハッブル望遠鏡に代表されるような観測技術の進化がそれで、すごいことなんですけど、いまやだれでも知っている「既知」の領域として取り扱われています。観測者自身はそういうつもりで観測結果を提示しているとは思えない。日々新しい発見の連続のはずの領域で、あたらしいことが次から次へと提出されてくるわけで、とても決定論的に話せるようなことではないはずだからです。ですが、それが一般化されていく過程には、おおくの疑問がわき上がってきます。ナショナル・ジオグラフィックあたりの番組などは、どこかに悪意を含んだ「誘導」の気配がある。なんとなく不穏な空気があるのです。

星のない暗闇に銀河を探し当て、銀河同士がお互いに交わり合いながらさらに大きな銀河をつくっていく様子を人々が知っている時代。日々更新されて行く新しい光学と新しい手段で、銀河の始まりと終わりを同時に観察できるパースペクティブを獲得してしまった時代。

反対側ではヒトゲノムの解明にさらなる光があてられていて。生命のなぞが解き明かされつつある。なのに、解明が進めば進むほどほど、なぜか個人の生や努力がおとしめられて行くように感じる時代。。。そんな時代の空気の中で、ある芸術的価値観を表明し続けて行くことにともなう困難はいかばかりか?

めまいしてしまって、いっそ考えることをやめてしまおうかと思う瞬間がないわけではないけど。。。そこで、喜びをもって創作していくこと自体に、ある種の才能が必要なんだ、と思いなおしたりもします。

「はやぶさくん」の偉業は、そうした観察だけで結論づけられるようなテレビ番組の科学的「妄想」とは違うところにあります。遠目から見て、結論づける。どれほど技術的に進化しようと、観測=結論しかなかった世界に、冒険と実体を取り戻したわけですから。「はやぶさくん」を「まるで人のようだ」と人々が誰ともなく口にしていたセリフは、実はそれとなく核心に触れていたのです。地球からもっとも近い小惑星のひとつにたどり着く。そこに触れて、地球に帰ってくる。言葉にすればたったそれだけのことですが、いままで成し遂げられていなかった。史上はじめて実現したのが「はやぶさくん」です。天から降ってきたような決定論になす術もなく従うという質のパラダイムから、肝心な何かを取り戻した。「はやぶさくん」の偉業がもたらした副産物ですけど、それだってとてつもなく大事なことなのです。

生きることは塩基配列の解明とは違う次元である、というのと同じで、解明そのものは意義あることでも、その意義をもって生きることを抑圧してはいけないってことです。

大勢知っているというわけではないけれど、僕が関わった芸術家の方々はジャンルや方向性こそ違えど、一貫して共通しているパッションがあります。「つくること」を微塵も疑っていないこと。困難な時代には、その時代に生きている芸術家の使命があるといわんばかりの生き様を見せている。活動そのものが、はじめからそういう性格を持っている。どういう成り行きか、僕には幾人かの芸術家のそういう現場に何度も立ち会わせていただくというチャンスがあったわけで。それはまるで目撃証人のような役回りなので、僕が偉そうにいえることは何一つないのですけど。大きな声で押し付けられる価値観に唯々諾々と付き従うのが当たり前のように見える時代に、その大きな重力を突き抜けて、あるいは大きな騒音から離れて、つくるべきものをつくっていく。

そういう人たちと過ごした宝物のような時間を持っているためか、知っていることを「知らない」などと言ってはいけないと思うこのごろ。同じ理由で、見たことを「見ていない」と言ってはいけないと思うのです。

あらゆる方向の何かにつながってしまう場所。方向感覚はおろか高度の感覚さえそこでは再定義を余儀なくされる。

現実と二重写しになっているようなあり方で、明滅しつつ、見え隠れする「白い森」。

その茫洋たる世界の案内役が白いねずみの作品群なのです。茫洋たる世界にいどむ小さく白いねずみが、はやぶさくんと二重写しに見えてくるような気がして、愛さずにはいられません。