喜多方からは、15時51分のSLばんえつ物語に乗ることに、案内も見なかったから、進行方向左側で待っている人も多かった2番線へ向かってしまった。ところが、2番線でホームいっぱいに待っていた人は会津若松行を待つ客で、ばんえつ物語は1番線からの発車となった。ホームギリギリまで列ができるくらいの需要があるのに、喜多方からの会津若松行は、午後は約2時間の運転間隔となる。普通郡山行への接続を考慮しているためだ。八高線でキハ110が余剰になることを考えると、車両面で快速郡山行に接続する列車を増発する余裕はありそうだ。ただ、GV-E400系は、詰込みが効くので、ドア付近に固まりギュウギュウ詰めには見えなかった。会津若松まで20分程度だから立っていても問題はない。

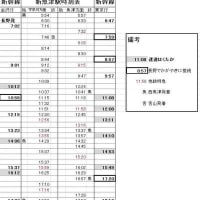

SLばんえつ物語は、機関車1両に客車7両を連結した8両編成、データイムに地方で走る列車としては最も長いと思われる。会津若松寄り1号車は小さい子供用のフリースペースのオコジョルームで展望室もある。また、4号車はイベントスペースと窓が車体上部まで広がる展望車となっており、誰でも利用可能だ。5号車は会津若松寄りに売店があるから、ボックスの数は13と他の車両の22より少ない。グリーン車は新津寄り7号車に1+2シートが10列並んでいる。指定席部分は3.6両と客車全体の半分くらいしかない。とはいえ、土曜午後なので、誰もいないボックスが半分くらいあった。グリーン車は満席だったけど、指定席が満席になるということはあるのだろうか。自分が乗ったのは6号車で前から2両目、1両目の展望グリーン車に劣るものの、機関車の走行音と警笛が聞こえる。一番新津寄りのボックスは、SLの機関士、期間助士の休憩用に確保されている。3時間半という長距離走行のため、野沢と津川で機関士、機関助士が交代する。

SLは加速が悪いためか、時速50キロというゆっくりスピードで走行する。喜多方を出たSLは、押切川を渡った後、標高203mから230mまで登り、長さ809mの慶徳トンネルを通過する。トンネルに入るため、窓を閉めるように注意の車内放送が流れる。勾配を降りて、一ノ戸川を渡ると標高182mの山都に着く。14分かかったが途中通過した駅はなかった。山都は喜多方市吸収前の山都町の玄関口だから停車するのだろうか。乗った列車はすぐに発車したが、会津若松行は山都で10分停車する。

山都からはずっと阿賀野川沿いを走行する。ただし、福島県内は 阿賀川と野がつかない。川は座った方向と逆側の左側となってい。、荻野を通過してしばらく走ると、橋を通過、トンネルの中で西会津町に入ると、右側に川が流れるようになる。そしてすぐに尾登駅を通過する。

ある程度開けてきて野沢着16時27分、標高は158mまで降りてきた。機関車の整備、点検、機関士の交代のために10分停車、そのため、ホームの新津寄りに線路と同レベルのスペースが記念撮影用に整備されている。駅から歩いて10分のところに道の駅にしあいづがあるが、道の駅に着いた時点でSLが出発してしまう。野沢駅を出ると、号車ごとでじゃんけん大会が行われ、勝ち抜いた1人が記念バッジをもらうことができる。

野沢駅を出ると、北側に進行方向を変え上野沢を通過、平地部分が大きいのである程度の集落になっている。徳沢を通過後、短いトンネルを抜けて、阿賀川を渡り、川は左側となる。阿賀川を渡ると同時に福島県から新潟県の阿賀町に入る。トンネルを抜けると豊実駅を通過、さらに川沿いを走り、17時07分に日出谷駅に着いた。野沢から30分かかり、駅間の所要時間は一番長い。標高は96mとさらに降りてきた。

阿賀野川を渡り、少し走ると全長2006mの平瀬(びょうざ)トンネルを通過する。3年の難工事の結果、1914年に完成した。1903年に4656mの笹子トンネルが完成したものの、当時のトンネルとしては比較的長かったのではないかと思う。川沿いに通ったら、鹿瀬の集落から離れるし、トンネルで通過するのは正解だった。トンネルを抜けると阿賀野川を渡り、左側を流れるようになる。そして鹿瀬駅を通過する。津川着17時21分、標高は56mとなっている。津川でも15分停車して機関車の整備、点検、給水、機関士の交代を行う。野沢まで乗務した機関士が休めるのは44分だけだ。津川駅は会津若松行も17分停車するので、新津寄りだけでなく会津若松寄りにも撮影スペースが確保されている。また、待合室はオコジロウの家に改造された。津川では会津若松行の普通列車と交換、向こうはSLの到着を10分も待っていたので到着後すぐに発車していった。駅から歩いて10分のところに、狐の嫁入り屋敷があり、毎年5月3日の夜には狐の嫁入り行列が行われる。

17時36分に津川を出ると、しばらく阿賀野川と山に囲まれた狭い区間を走行する。並行していた国道49号は2013年の揚川改良で、対岸を2661mの赤岩トンネルや小花地大橋でショートカット移設、落石の恐れのある旧道は廃止となった。磐越西線はトンネル1か所だけなので川の景色がよく見える。白崎トンネルで北側へカーブすると三川駅に17時51分に到着した。

三川駅を出てすぐのところが、沿線随一の人気撮影スポットのようてカメラが砲台のように並んでいた。阿賀野川を渡ると、すぐにトンネルを通過、吉津トンネルを出ると五十島を通過する。磐越西線は大小のトンネルをいくつも通過して川沿いを走るが、国道49号や磐越道は長いトンネルで通過する。東下条と通過すると、国道や磐越道は対岸に渡るが、磐越西線は阿賀野川の南側を走行、コジマ山トンネルを抜けると、咲花に18時09分に到着した。駅周辺は温泉街、対岸の国道沿いの集落へは馬下近くの橋まで遠回りしなければならない。

馬下ではポイント制限のためか30キロで通過、対面では会津若松行普通が交換待ちのため12分停車していた。馬下を通過すると平野が開けるようになり、ゆっくりと55キロまで加速、猿和田を通過して、五泉には18時25分に到着した。日が長くなったとはいえ、だいぶ薄暗くなった。五泉でも馬下行が交換待ちで5分停車していた。新関を通過してから30キロで徐行したが、いつのまにか50キロに加速した。

3時間近い汽車旅はあっという間で、新津には18時43分に3番線に到着した。所要時間は喜多方から2時間52分、会津若松から3時間16分、普通列車だと会津若松2時間半前後、野沢、津川での停車時間を引くと2時間50分ほどで、所要時間差は20分ほどだ。1972年の時刻表は客車列車も同じ2時間50分だから、ディーゼル機関車けん引でも妥当な所要時間なのかと。

新津からは、今晩の寝床である長岡へ向かうことに、長岡行は18時54分発、新津での長岡行の発車ホームは通常は2番線だが、羽越本線の新発田行とすぐに接続するため5番線発車となった。席の半分も埋まらない利用率だがボックスには誰かいるくらいだった。50分程度の乗車時間だったら、ロングシートでも構わない。

暗い中を蒸気機関車の倍近いスピードでひたすら走って、長岡には19時48分に到着した。5分後、直江津からの快速が入線してきたが、2両編成の運用で驚いた。とはいえ、土曜日のこの時間だったので、立ち客は少なかった。快速は柿崎まで各駅に停車した後、柿崎、来迎寺、宮内と停車、長岡では東京行の新幹線に12分で接続、東京からの新幹線から10分で接続する。長岡から先は見附、三条、東三条、加茂、矢代田、新津、亀田に停車して、新潟まで1時間もかからない。

駅の改札を出て、予定していた店でへぎそばとタレカツ丼を食べた。へぎそばは、初めて食べたけどしっかりした固さだ。2000円を越えたけど、郷土食を食べたかったから仕方ない。

最新の画像もっと見る

最近の「旅行」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事