ひとまず今回で、支持基底面や重心(線)のお話を終わります。

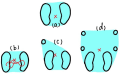

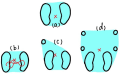

脳梗塞やパーキンソン病などでバランス能力が低下してしまった場合、両足だけで作られている支持基底面の中に重心線を安定して維持しておくことが難しくなります。

この場合、杖や歩行器などを使うと、支持基底面を広げることができて、安定しやすくなります。

(a) 正常

(b) バランス能力が悪く、フラフラしている状態

(c) 左手に杖を持っている状態

(d) 両手で歩行器を持っている状態

病気になっていなくても、高齢になると感覚神経のセンサーや、神経の伝わる速度などが遅くなることから、バランス能力が低下します。

リハビリの中で身体能力の検査・評価の中に「タンデム歩行」というものがあります。

タンデム歩行とは、片側の足の指先を、もう片側の足のかかとにつけて、この状態で交互に足を運びながら歩く、という方法です。 イメージとしては、綱渡りや平均台の上を歩くような歩き方です。

このやり方で、約3.6mの距離を歩きます。 判定は次の通りです。

・正 常 : ふらつかずに10歩歩ける

・軽度障害: 7~9歩

・中度障害: 4~6歩

・重度障害: 3歩以下

この「タンデム歩行」は、支持基底面が、足の幅しかありません。 前後に両足を並べますので、前後方向には支持基底面が広がりますが、左右方向への面積が小さいので、左右方向のバランス制御が難しいです。 これを歩きながら行うことは、非常に難しいです。

ご自宅でお試しいただく際は、周囲の環境を整えて、十分に注意なさって、無理せず行ってくださいね。

バランスについては、ひとまずここまでといたします。

転倒→骨折、という、介護の原因にもなりかねない身体能力の低下を、できる限り予防して、今日も明日も元気にお過ごしください^-^

脳梗塞やパーキンソン病などでバランス能力が低下してしまった場合、両足だけで作られている支持基底面の中に重心線を安定して維持しておくことが難しくなります。

この場合、杖や歩行器などを使うと、支持基底面を広げることができて、安定しやすくなります。

(a) 正常

(b) バランス能力が悪く、フラフラしている状態

(c) 左手に杖を持っている状態

(d) 両手で歩行器を持っている状態

病気になっていなくても、高齢になると感覚神経のセンサーや、神経の伝わる速度などが遅くなることから、バランス能力が低下します。

リハビリの中で身体能力の検査・評価の中に「タンデム歩行」というものがあります。

タンデム歩行とは、片側の足の指先を、もう片側の足のかかとにつけて、この状態で交互に足を運びながら歩く、という方法です。 イメージとしては、綱渡りや平均台の上を歩くような歩き方です。

このやり方で、約3.6mの距離を歩きます。 判定は次の通りです。

・正 常 : ふらつかずに10歩歩ける

・軽度障害: 7~9歩

・中度障害: 4~6歩

・重度障害: 3歩以下

この「タンデム歩行」は、支持基底面が、足の幅しかありません。 前後に両足を並べますので、前後方向には支持基底面が広がりますが、左右方向への面積が小さいので、左右方向のバランス制御が難しいです。 これを歩きながら行うことは、非常に難しいです。

ご自宅でお試しいただく際は、周囲の環境を整えて、十分に注意なさって、無理せず行ってくださいね。

バランスについては、ひとまずここまでといたします。

転倒→骨折、という、介護の原因にもなりかねない身体能力の低下を、できる限り予防して、今日も明日も元気にお過ごしください^-^