その最期の言葉は、死刑執行人・サンソン医師の足を踏んでしまった際に

○◎ “ごめんなさいね、わざとではありませんのよ。 でも靴が汚れなくてよかった” ◎○

◇◆ 王室崩壊の≪8月10日事件≫序曲・・・・・・ ◆◇

混乱するフランス、議会の立憲君主派と、宮廷の王党派に対して、民衆は立ち上がらなければ踏みつぶされるだけだと思った。 ジロンド派は蜂起も王権の失効も望まなかったので、何とか抑えようと努力はしたが、8月になると王制打倒こそが唯一の解決策であるという見解はパリ全体に共有されるものとなった。 まず行動を起こしたのはパリの中核であった。 各セクション(諸地区)は常設の区会を設け、それぞれ連係するために「中央委員会」を組織した。 7月11日、これに続いたのはロベスピエールで、彼はジャコバン集会で演説して、連盟兵に参加を呼びかけた。 連盟兵たちは7月14日の祭のために全国から集まってきていたものだが、ダントンの提案で 祝祭の後もでパリに留まることが決まった。 国家の危機を救う任務が与えられ、むしろ奮起した。

7月25日、ロベスピエールはより大胆な主張を展開し、立法議会の即時解散を要求して、これに代わって憲法改正をすべき新しい議会「国民公会議」の招集をすべきだと言った。 彼は王政のみならず議会をも葬る必要性を説き、ブルジョワ階級にのみ立脚する議会は人民を代表していないとの論拠を示した。 これは真実であったから、ジロンド派は有効な反論ができなかった。 彼らはロベスピエールが群衆を自重させることを願ったが、実のところそれは誰にも不可能で、もはや矢は放たれていた。

翌≪26日≫夜、モントルイユ地区を行進した連盟兵によって「武器を取れ!」の呼びかけが行われた。 29日、マルセイユから連盟兵が到着すると、早速、彼らのもとには自発的に代表が派遣され、「王と呼ばれる男」と悪党どもを「王宮から追い出す」ことで問題は解決すると説明して、支持を得た。 翌7月30日、いくつかの区会は、受動的市民が国民衛兵隊に参加するのを認め、槍で武装するように指示したので、運動は一層促進された。

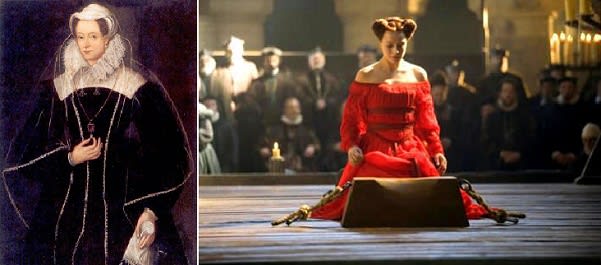

宮殿の警備にはルイ16世に個人的忠誠を誓った950名のスイス人傭兵が残っていただけであった。 かつて立憲近衛隊が受け持っていたが、これは5月29日に解散を命じられた。 しかし議会の決定に不服だった指揮官のコッセ=ブリサック公爵らを含む元メンバーは解散後も留まって守備についた。 これに田舎から出てきた王党派支持者の若者が合流し、200〜300名の通称「聖ルイ騎士団」と呼ばれた大隊となった。 それにパリからはフィユ・サン=トマ地区とプチペール地区、ビュテ・デ・ムーラン地区から選抜された国民衛兵隊2,000名が馳せ参じ、国王のために集まっていた。

8月10日朝、連盟兵とさらにはそれに付き従う民衆の総勢2万はくだらない大集団は、テュイルリー宮殿へ向かった。 宮殿はパリのど真ん中にある。 銃は1万挺ほどしかなく、残りは槍などで武装していた。 血気にはやった連中がいまにも攻撃を始めようと、王門の扉や冊を叩いていた。 これらの中に革命的女性のごとき過激分子も含まれていた。 ブルボン王朝終焉の幕が開かれる・・・・・・・・

【・・・・続く・・・・前ページへの移行は右側袖欄の最新記載記事をクリック願います】

※;下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【壺公夢想;紀行随筆】 http://thubokou.wordpress.com

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【 疑心暗鬼;探検随筆】 http:// bogoda.jugem.jp/

================================================

・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・

森のなかえ

================================================