茨城県笠間市上郷・瀧入不動堂の子安観音

本堂脇に二条の滝を落とす瀧入不動堂の本尊不動明王のご開帳は1月28日と7月28日。28日は不動の縁日です。

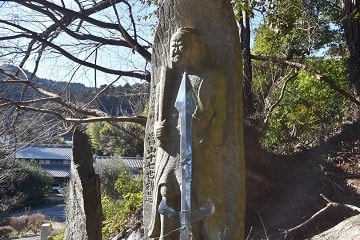

境内には石仏がいくつかありますが、不動明王はありません。いくつかの石仏では子安観音、子抱地蔵、如意輪が目を引きました。

子安観音は垂髪で顔を横にして抱いた子供を見つめるこの地方独特の姿です。それに菩薩形の子安観音が並びます。

子抱地蔵は右手に錫杖、左手に子供を抱く姿。如意輪観音には「十九夜供養塔/元禄十丁丑天(1697)」銘がありました。

前回紹介した光野志のぶ氏は、子安講の集まりで掲げる軸に子安観音や嬰児を抱く神仏の姿はないとしたうえで、「子安講は、一つの寺社、あるいは一定の神仏を信仰するというよりは、安産、子育てにご利益があるときけば、観音さまでも、お地蔵さまでも、不動さまでも、また神々でもなんにでも祈願してしまう素朴な信仰集団のようです」と締めくくっています。

瀧入不動堂にはそのような石仏が集まったのでしょう。

(注)光野志のぶ著「茨城県の子安観音像」日本石仏協会『日本の石仏』№75

(地図は国土地理院ホームページより)

茨城県笠間市下郷・三社神社入口の子安観音

三社神社の入口に幾つかの石仏が覆い屋に並んでいます。

子安観音・子安地蔵・庚申塔、文字の聖徳太子・二十三夜などです。このなかで笠間市周はじめ、茨城・栃木・千葉の北総でよく見るのが子供を抱く観音・子安観音です。この姿は江戸時代初期の十九夜塔の本尊如意輪観音が、中期以降子供を抱く観音に姿を変えたものと指摘されています。三社神社入口の子安観音はさらに進んで、子供を抱く垂髪姿。茨城ではこのおばさん顔の子安観音をよく見ます。なかには横向きで子供を見つめる姿もあります。

次に三社神社がある岩間町(笠間市)の子安観音を調査した光野志のぶ氏の「茨城県の子安観音像(注)から、子安観音を造立したのはどのような人たちかを紹介します。

光野氏は岩間町に子安観音は45基、二十三夜塔は46あり、十九夜塔は一基もないと報告しています。また子安観音に「子安講」の銘はなく、「女人講」が多いことも指摘。そして光野氏は十九夜講と子安講の関係を調べ、子安観音の造立は19日が多いことも報告しています。子安講は子供の安産・子育てを願う女性の集まりで、嫁がくると十九夜講に移る例もあげています。光野氏は結論を出していませんが、子安観音は子安講単独の造立ではなく、十九夜講の女性たちと一緒に、どちらかというと十九夜講主導で造立したようにみえます。

(注)光野志のぶ著「茨城県の子安観音像」日本石仏協会『日本の石仏』№66、67、68、75

(地図は国土地理院ホームページより)

茨城県笠間市泉・龍泉寺の立春大吉お札

2月初め、龍泉寺の静まった山門には豆まきの豆が落ちていました。

そして山門の柱には新しい「立春大吉」「鎮防火燭」の貼り紙。この季節ならではのお寺の風景です。「立春大吉」の立春は冬から春になる節目の日、大吉は良い運で今年も良い年でありますようにという願い。「鎮防火燭(ちんぼうかしょく)」は竈や照明の火を鎮め防ぐという意味で、禅宗の寺から始まって広まったようです。火の字を小さくするのがミソとか。

ところでこの龍泉寺という名は水に関係しているのでしょうか。境内奥に祀られた覆い屋のなかには水神の「八大竜王大善神」の社が祀られ、寺の下には出水不動と呼ばれている不動明王が立ち、さらに下流には大きな貯水池があります。八大竜王を祀り、不動明王が護り、池を造って山麓に水田を開発したように見えます。

(地図は国土地理院ホームページより。青丸は不動明王)

茨城県笠間市泉・隠沢観音の石燈籠

安産子育ての観音として知られた隠沢観音は愛宕山の南の鐘転山の山麓に建つ古刹です。

参道の先の長い石段脇の如意輪観音や不動明王を見ながら登ると本堂。境内に立つ一対の石燈籠が迎えてくれます。

石燈籠の竿は四角形。向かって左は未敷(みふ)蓮華、右は開敷(かいふ)蓮華が大きく浮き彫りされていました。未敷蓮華は容易に悟ることができない姿、開敷蓮華は悟りを開いた姿と言われています。蓮華ばかりでなく、火袋も笠の四角形の美しい石燈籠でした。正徳二年(1712)の造立。

境内奥にはこの地方に多い光明真言塔もありました。下部に「光明真言一億五百□」らしきの銘があります。これは南無阿弥陀仏を唱える念仏講と同じように、光明真言を集団で一億五百□回唱えたということだと思います。

振り返ると関東平野や霞ヶ浦も見える気持ちのよい風景が広がっていました。

(地図は国土地理院ホームページより)

茨城県石岡市真家・明圓寺の中興碑

明圓寺は親鸞上人二十四輩の明法(弁圓)が開いた寺。境内に「明圓中興/天保乙未(1835)/法證院釋正道法」銘がある墓石が残っています。

親鸞は越後に流罪になった後、関東で布教活動をします。二十四輩は親鸞が関東で布教をしたとき一緒に行動した高弟24人で、その人たちが開いた寺も指します。明圓寺を開いた明法(1184~1251)も二十四輩の一人で、元は修験道の行者だったようです。

寺の案内によると、明圓寺は天明六年(1786)に山津波で本堂・庫裏ともに流されてしまったとあります。そうしますと今明圓寺の境内に残る天保六年の明圓中興碑は、流された本堂を再建したことを記しているようです。

寺の脇に「馬滝」の案内があったので登ってみました。修験者の妙法→滝→不動明王という方式で滝のどこかに不動石仏があるかもしれないという期待がありました。

そこで出会ったのがこの道を勝手に整備しているという北原氏。石岡市の方で「馬滝」の案内をつけたが、登山道は荒れるばかり。これを何とかしようと一人で作業を続けている人でした。北原氏によると、滝周辺の石仏はないとのことでした。残念。

(地図は国土地理院ホームページより)

長南町小生田上・小生田行堂の大日如来

小生田の行堂は民家風の建物、玄関の上に「小生田行堂」の看板がかかっていました。

いまでいう集会所のようなもので、内部に祭壇を設え、出羽三山講の人たちが三山に出かける前にはここに籠って身体を清め、毎月の8日にはここで地域の安全や五穀豊穣を祈願するそうです。

行堂の前に石造物が並んでいました。石仏はいずれも出羽三山の湯殿山の本尊大日如来です。古いのは①「享保四(1719)」の胎蔵界大日、次に②享和十一年(1726)の金剛界大日と③「明和四年(1767)の金剛界大日の三体。①②は墓石です。この地方の出羽三山講は講員の葬儀も行っていたそうで、墓石にも三山の象徴である梵天を立てているところがあります。

出羽三山供養塔もあり、三山銘のしたに芭蕉の俳句が刻されていました。

「雪能峯以久つ久津禮て月の山」

「加多羅禮怒湧登迺仁奴良須當毛東迦那」

「涼し左や保の三可月能羽黒山」

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県長南町小生田下・熊野神社の手水鉢

熊野神社神社境内に「天明八戊申年(1788年)」銘の形の整った手水鉢があります。

その側面に家紋が刻されていました。手水鉢に家紋となると、個人あるいは一族で奉納したものなのでしょうか。測面には3人の名もありました。

家紋の本に当たってみると、八剣輪宝のようですが、この家紋もいろいろあり、手水鉢の家紋は見当たりません。輪宝は修験関係者が仏教でいう輪宝を家紋に取り入れたものという説もありました。

家紋というと子供のころ、お盆のとき仏壇前に下げる大きな提灯に源氏車があったので、これが我が家の家紋だと思っていました。ところがカミさんと結婚するとき、用意する留袖などには嫁ぎ先の紋を入れるということで、初めて我が家の家紋が三つ葉かたばみだと知りました。源氏車は母の実家の家紋でした。

いつのころからか、親父が三つ葉かたばみの家紋を額にいれて仏間に飾っていました。とこころが、父の葬儀のときに葬儀屋がいうには家紋が逆さまだというのです。調べてみると確かに葬儀屋の言う通りでした。

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県長南町小生田下・大乗寺の石燈籠

大乗寺の境内に入る石段に石燈籠が立っていました。

新しい燈籠で火袋のところに如来仏が浮き彫りされていて、石幢に近い構造です。よく見れば石幢としては笠も宝珠もおかしな造りのうえ火袋もあるし、中台や竿の節などは石燈籠ですから、石燈籠としました。石造物の世界も時代により変化してきましたが、製作がグローバル化した最近では突然新しい形が出てきますから判断にとまどうことがあります。

近くに覆い屋に入った地蔵菩薩もありました。こちらは正当な地蔵で、顔の小さい落ち着いた風情です。

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県長南町地引・行堂跡と梵天

ここに案内する梵天は仏教の梵天に影響されたとされるこの国独特の神の依り代、神が憑依する幣束です。梵天は修験ではよく使かわれますが、特に出羽三山では重要視されています。その一つが秋の峰入りに行う黄金堂に梵天を投げ入れる行事。秋の峯入りは擬死再生の儀式。その始めとして梵天(男)を黄金堂(女)に投げ入れることから始まり、行を通して生まれ変わることを目的としています。この梵天が出羽三山の象徴として、勧請先でも梵天を立てるようになったのは江戸時代の中頃からでした。特に千葉県では今も続けられています。

千葉県の梵天の形はさまざまです。長南町では竹を支柱とし、その先に藁を円筒に巻き付け半紙で包んで麻紐で結び、上部に白幣束を付けるシンプルな形です。

梵天の下には「明治六年」銘の出羽三山供養塔が立っていました。

地元の人の話では、少し離れた場所に行堂があったそうですが、今は集会所に移して出羽三山信仰の集まり・八日講を行っているそうです。

(地図は国土地理院ホームページより)

屋上菜園2023-02闘病日記11

2月末買ったジャガイモの種1キロの袋には、小さ目のジャガイモが15個も入っていたので切らずに植えることにしました。

*

食道がんステージ4の抗がん剤治療中。聞いてはいましたが副作用は厄介なものです。

朝食は毎日私が作っています。10数年前にカミさんが事故で右腕骨折を機に作りはじめ、これが今も続いています。味噌汁を作り魚を焼くだけで、あとは作り置きのおかずを並べる簡単なものです。NHKのラジオ体操を聞きながら作る朝食は楽しいものでした。

これが最近では憂鬱になってきました。抗がん剤の副作用で味がわからなくなり、いつも満腹感になっていることはすでに書きました。これが近頃ではテレビの料理番組を見ているだけで満腹感がさらに増してくるようになり、朝食も食卓に並べるころには食べる気さえなくなってしまいます。

それでも今はご飯をスプーンで口に入れ、牛乳で流し込む方法で無理やり食べています。しかし量は入りません。胃も小さくなったようです。担当医は抗がん剤の量を減らす提案をしてくれましたが、効果が出ているのでもう少し頑張ってみます。

千葉県長南町地引・正善寺の白井鳥酔碑

正善寺の入口に「鳥酔の/露柱庵」に石碑があり、寺の裏山に白井鳥酔の墓がありました。

現地の案内に、白井(1701~1769)は地引の代官を務めた白井家に生まれ。代官も務めたが俳諧を志し、芭蕉没後に低調卑俗化した俳諧の復興に貢献したことが記されています。

墓の中央に三基から成る碑があり、その中央に「露柱塚/涼志さ也む/可しへ毛登類/夢乃橋」銘。露柱塚は正善寺に造った庵で、俳号でもあった露柱庵から名付けられたものです。このような塚と石碑が、鳥酔の弟子たちにより各地に建てられたようです。

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県長南町地引・妙覚寺の延命地蔵

妙覚寺の参道に品の良い地蔵が座しています。右手は錫杖を持つ形、右手は宝珠、右足を台座から下げた半跏座の地蔵です。この半跏座の地蔵こそ、仏説延命地蔵経に「右の膝を曲げて、臂を立て、掌に耳を承け、左の膝を申べ下し、手に錫杖を持して」と説かれた延命地蔵です。

妙覚寺参道の地蔵と経典の地蔵像では若干違いますが、半跏像で足を下げている姿は延命地蔵として間違いありません。

石仏の延命地蔵を見ると、立ち上がった地蔵や足を下ろしていない地蔵も延命地蔵と紹介されている例が沢山ありますがそれも間違いではなく、とげぬき・しばられ・子抱・水子ほか経典にない異名地蔵は五万とあります。これも釈迦亡き後56億7千万年後に弥勒菩薩が登場するまでの無仏の時代、衆生を救う仏として地蔵菩薩に与えられた役目のため、いろいろな願いを託されてきた結果です。もっとも延命地蔵経もこの国でつくられた偽経とされています。

台座に「維時/文化元年甲子(1804)/永福山廿六世/法印亮賢」「願以此功徳/普及於一切/我等輿衆生/皆共成仏道」(願わくは此の功徳を以て、あまねく一切に及ぼし、我れ等と衆生と、皆共に仏道を成ぜんことを)「毎日晨朝入諸定/入諸地獄令離苦/無仏世界度衆生/今世後世能引導」(毎日のあしたに諸の定に入り、諸の地獄に入りて苦を離れさしむ。仏なき世界において衆生をすくい、今世も後世も能く引導したもう=仏説延命地蔵経)銘(注)があります。永福山は妙覚寺の山号。

(注)加藤政久著『石仏偈頌辞典』1990年、国書刊行会

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県長南町地引・八坂行堂の行堂、百八社参り札

ここに案内する行堂(ぎょうどう)は、出羽三山をお参りする人たちが集落に建てたお堂です。房総には出羽三山に出かける前のお籠りや、八日講などと呼ぶ行事を続けているところが沢山あり、長南町地引の八坂行堂もその一つです。お籠りは行屋に泊り飲食や行動を慎み、心身を清めること。八日講は出羽三山の登拝する講の呼びかたで、三山講、奥州講などするところもあります。

集落内の狭い路地を登った先に建つ行堂は民家風ですが、室内に祭壇を作り出羽三山を御祀りしています。出羽三山に出かける前にはここに籠って身体を清め、毎月の8日にはここで地域の安全や五穀豊穣を祈願するそうです。

行堂の先には出羽三山の供養塔が3基立っています。いずれも中央に「月山」脇に「羽黒山/湯殿山」銘。「大神」となっているので、明治以降の造立です。中央に湯殿山があるのは江戸時代も造立です。

供養塔に貼られているお札「奉拝札三山大神百八社/護国豊穣/家内安全/所願成就」は百八社参りのもの。これは出羽三山から帰った後、近隣の行堂や出羽三山供養塔を廻って報告するお札です。

(地図は国土地理院ホームページより)