千葉県富津市竹岡・上白狐の石仏覆屋

建物を保存するために覆う屋根を覆屋(おおいや)、覆堂、鞘堂などとも書きます。路傍の石仏を集めて簡単な屋根をかけてあげるのも覆屋です。石仏は集落の外れなどの祀り場に立てられてきました。路傍に立つ単体の石仏も、道路整備などで一か所に集められることが多くなりました。

上白狐の覆堂はブロックを積んで屋根を乗せた簡単な造り。内部には庚申と馬頭と9体の地蔵が集められていました。

庚申塔は青面金剛を本尊とした六臂で、合掌するショケラをぶら下げています。「寛延二年(1749)」銘。地蔵は六地蔵と単体像が3体。馬頭は三面六臂の丸彫り坐像。中央で馬口印、法輪、数珠などを持っています。

地蔵は六地蔵と3体の地蔵。六地蔵はお寺の参道に並ぶことが多く、路傍には珍しい。白狐川流域には各集落にお堂がありました。ここもお堂があったのでしょうか。

千葉県富津市竹岡・稲荷神社の狐

道路脇の急な石段を登ると稲荷神社で、鳥居と狛犬代わりの狐が出迎えてくれます。

狐がくわえているのは玉と巻物。玉は願いを叶えてくれる如意宝珠、巻物は荼吉尼天の経典などとの説もありますが、よくわかりません。稲荷の狐がくわえるものに稲や鈎もあります。くわえている物の変化は、稲荷信仰が食物の神としてのミケツ儀礼から始まって仏教と習合、後に商売の神として町内や屋敷に祀られるようになって、願いが多様化した結果のようです。

境内に立つ石燈籠の台座にも狐が彫られていました。こちらは自由に飛び跳ねる狐で、何をくわえているかはわかりません。

社殿内にも狐が一対、こちらを向いて座っていました。両方とも何もくわえていません。

稲荷神社の狐には、何もくわえていない狐と、稲・宝珠・経典・鈎をくわえる五種類があるようです。

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県富津市竹岡・白狐川流域観音堂の遍照金剛

集落奥の山際に観音堂が建っています。お堂が山際にある光景はこの国の原風景です。

遍照金剛は空海の灌頂名。空海が唐に渡って真言僧・恵果から受けた結縁灌頂、目隠しをして曼荼羅の上に花を投げ、落ちた場所の仏と縁を結ぶこの儀礼で、空海の花は胎蔵・金剛両曼荼羅とも大日如来の上に落ちました。これにより恵果は空海に遍照金剛(へんじょうこんごう)の灌頂号を授けました。遍照金剛は大日如来であり、空海をさす号にもなりました。観音堂の空海には「南無遍照金剛」銘。空海にすがります、の意味です。

空海が座る椅子の下に水瓶と靴があります。空海の絵図には必ずこの二つが描かれています。特に水瓶は灌頂に使う閼伽という水が入っているもので、空海にとっては象徴的なものなのでしょう。江戸時代の『仏像図彙』には92人もの仏教の祖師が描かれていて、そのなかで水瓶も描かれているのは真言系の龍猛・龍智・金剛智・不空・善無畏・一行の真言八祖の歴代6名、そして弘法大師空海だけです。

空海の脇には「奉山王造立」銘がある「貞享三丙寅天(1686)」造立の三猿塔もある。『房総の石仏百選』(注)に「君津市・富津市を中心に丸彫りの三猿像が分布している。(略)寛文年間(1661~72)にこの周辺各村で三猿を山王権現として祀ることが盛行したと思われる」とあります。観音堂は丸彫りの三猿ではありませんが、山王権現を背景とした三猿塔にみえます。

(注)『房総の石仏百選』1999年、房総石造文化財研究会

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県富津市竹岡・白狐川流域金山の大日寺の窟屋

房総の山は砂岩や泥岩でできていますから穴が掘りやすく、窟屋に納められた石仏をよく見かけます。窟屋というと鎌倉時代に鎌倉で墓所とした〝やぐら〟を思い出しますが、この形式は房総の安房地方にも伝わり多く残っています。金山の大日寺の窟屋を案内します。

窟屋は寺の入口に地蔵が祀られたものが一つ。

さらに寺の右裏手の岩崖に深い窟屋が二つ。一つには合掌する馬頭観音で、頭に小さな馬頭がついています。一つには宝珠と錫杖を持つ地蔵菩薩で、錫杖が見事です。他に浅い窟屋に地蔵菩薩と六地蔵。いずれも顔の風化が進んでいるのは窟が浅いためでしょうか。そしてこの並びには廻国供養塔や庚申塔も立っていました。

それから大日堂の境内には塚があります。

塚上の石造物は二基。一つは頭に金剛界大日の種字ブァンと胎蔵界大日の種字アーンクを置き、中央に月山、右に羽黒、左に湯殿銘。一つは頭に金剛・胎蔵の大日像を置き、「西國三十三所秩父三十四所/月山/湯殿山/羽黒山/坂東三十三所合一百ケ所」銘。「宝暦六丙子天(1756)」銘がありました。

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県富津市竹岡・仲村のお堂の庚申塔

墓地には、墓地だけ、墓地とお堂、墓地とお堂と庫裏の三つパターンがあります。白狐川流域には墓地とお堂という所がいくつかありました。仲村の墓地もその一つで、山際の高台に立派な御堂が建っていました。

境内で見つけたのはショケラを持つ青面金剛の庚申塔。雑な造りのうえ風化も進んではっきりしない青面金剛ですが、左手にぶら下げているのがショケラです。ショケラの名称については縣敏夫氏の『図説庚申塔』(注)によく纏められていますので、抜粋します。

ショケラという言葉は庚申信仰者の一部の地方で使われていて、江戸時代には「しょうけら、しや虫、しゃきら」などの呼びかたもあった。これを庚申研究書に初めて記されたのが、庚申信仰研究に第一人者窪徳忠が昭和31年に出した『庚申信仰』で、これがまたたく間に一般名称となった。また窪氏はそのルーツを三尸(さんし)とする古文書を取り上げている。そして半裸・全裸・衣をまとう女人が髪の毛をつかみぶら下げる神は、大黒天の原型の摩訶迦羅の憤怒像、チベット仏教のマハーカーラなどにみられるなど、ショケラを持つ青面金剛の原像を取り上げ、ショケラより女人・人身とし表現したいとする人もいることなどを、いろいろな資料から紹介されている。

(注)縣敏夫著『図説庚申塔』1999年、揺籃社

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県いすみ市須賀谷・松尾神社の大日如来

石仏が無いといわれた上総七里法華、日蓮宗の寺院には庶民信仰の石造物は少ない傾向があります。七里法華は上総土気城主酒井定隆(1435~1522)の領地すべてが日蓮宗ですから、地域全体をみても庚申塔などの石造物は少なく、寺の入口に髭題目の題目塔があるぐらいです。七里法華に隣接する須賀谷の松尾神社を訪ねました。

山門に入ると二童子・二鶏・三猿の「安永五年(17769)銘の庚申塔。少し登って山包講の「浅間神社」、そして出羽三山関係の石造物があります。

その一つは智拳印を結んだ金剛界大日如来。これこそ出羽三山奥の院の湯殿山本地仏です。その後ろには、上部に金剛界大日の種字アーンクと「湯殿山」を中心に月山/湯殿山銘の「明治四未年」の出羽三山供養塔。奥の方には「月山大神」を中心に「羽黒大神/湯殿山大神」銘の「明治三十二年」の供養塔。明治の神仏分離のとき仏教にこだわった湯殿山の神格が、月山より下位になって、三山供養塔の中心の位置を月山に明け渡してしまいました。

奥に鎮座する松尾神社は、境内の案内によると明治八年に一宮の観明寺から移築されたものとあります。観明寺は天台宗の古刹で海難除けとして信仰があったそうですが、明治の神仏分離で須賀谷の山里に移されたのでしょうか。

千葉県いすみ市須賀谷・実相寺の僧・義海墓石

石仏が無いといわれた上総七里法華、七里法華の七里は距離ではなく、戦国期の上総土気城主酒井定隆(1435~1522)の庇護のもと勢力を広げた日蓮宗一色の地域です。酒井氏の日蓮宗帰依は、定隆が江戸湾を船で移動中日泰上人(1432~1506)に出会い、その法力に感服して、将来城主になったときには領内を日蓮宗に改宗させると約束したことに始まります。七里法華に隣接する須賀谷の天台宗実相寺を訪ねました。

「出羽大神/月山大神/湯殿大神」銘の明治三十三年造立石塔が立つ小高神社。境内の石造物は狛犬と石燈籠。神社の右奥が実相寺です。

本堂左手の土手にあるのが直径70センチの円形墓石。80センチの台座に乗った墓石には頭に大日如来種字アーンク。続いて「至誠院賢者義海墓」銘があります。銘からしてそうとう立派な人ととれます。背面にはその僧歴が記されていました。それによると義海は市原郡養老村に人で、清水寺(いすみ市の天台宗音羽山か)で剃髪、明治19年に84世になり、実相寺のお堂を金五拾圓を以て補修したことなどが記されています。これを称えて法弟と檀徒が金参拾円を出したとあります。法弟は端書142で案内した満能寺の隆海でした。

千葉県いすみ市須賀谷・能満寺の一石六地蔵

石仏が無いといわれた上総七里法華、上総土気城主酒井定隆(1435~1522)の領地の寺院すべてが日蓮宗の法華七里ですが、中世には天台宗が多かった土地です。その七里法華に隣接する須賀谷に天台宗の能満寺があります。

寺の入口に建つ細長いお堂をのぞくと観音や地蔵の石仏が並んでいました。その中の一つが一石六地蔵。上下に三尊ずつ並ぶ地蔵は風化して持物がわかるのは数珠・錫杖・幢幡だけ。側面に「安永五丙申(1776)/願主善心」「施主女中六人」銘。地域の六人の女性が能満寺の善心和尚の指導で建てた六地蔵なのでしょう。

お堂内には「正徳二(1712)銘がある聖観音菩薩と地蔵菩薩2基も立っていました。

能満寺の山門には単体の船形光背の六地蔵が半ば埋もれていました。

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県いすみ市須賀谷・妙昌寺の鬼子母神

石仏が無いといわれた上総七里法華、日蓮が誕生した千葉県は日蓮宗の寺院が多いところ。中世から日蓮宗の布教による寺院があり、なかでも東上総は戦国初期の上総土気城主酒井定隆(1435~1522)の庇護もあって、この領地のほとんどが日蓮宗でその範囲を七里法華と呼んでいます。七里法華に隣接する須賀谷の日蓮宗寺院を訪ねました。

人家の少ない上須賀谷の谷奥に日蓮宗の妙昌寺と本乗寺が100メートルも離れないで建っています。どちらも入口に「南無妙法蓮華経」に髭題目の題目塔が立っています。

初めに妙昌寺を訪ねますと、参道をはじめ境内にも石造物はなく、あっても新しい石燈籠ぐらいです。寺の裏側もあり僧侶の墓石も質素です。そんななかで見つけたのが「鬼子母神」銘の石塔。側面に「昭和七年/須谷講社」銘があるこれも新しい石塔でした。

鬼子母神は人の子を食べる鬼女。釈迦が鬼子母神の子を隠し、子を失った悲しみを知って会心、子供を護る善神となります。特に日蓮宗では十羅殺刹女とともに法華経信者の守護神となります。このように日蓮宗にとっては重要な鬼子母神なので、「須谷講」という女性の集まりを作った石塔を造立したものと想像します。

本乗寺も質素なたたずまいの寺です。珍しいことに境内入口の「明治四年」銘の観音菩薩が立っていました。

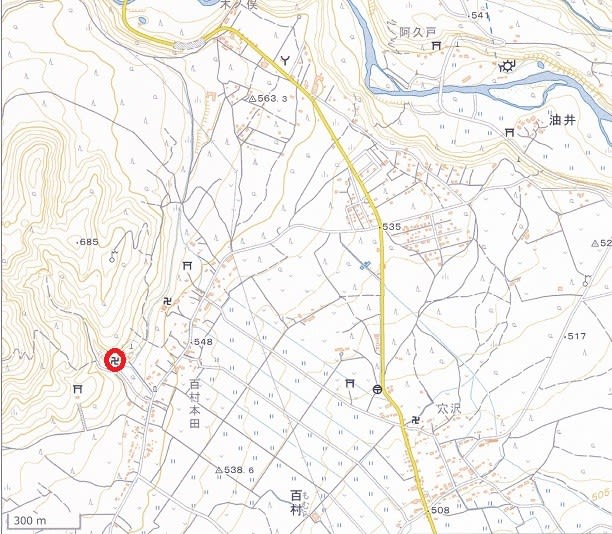

栃木県那須塩原市百村・穴沢子安地蔵堂の性神

百村の東の穴沢の道端に建っているお堂が穴沢子安地蔵堂です。

お堂内部の様子はわかりませんが、本尊が子安地蔵なのでしょうか。那須塩原市の案内ではこの地蔵に安産子育て祈願の獅子舞があるそうです。

お堂脇の木祠には石造の地蔵菩薩が鎮座しています。錫杖に宝珠を持つ代表的な地蔵の姿。子安地蔵という子供を抱いた地蔵を想像しますが、これも子安地蔵なのでしょうか。

境内に子授けの神らしき石があります。大きな自然石は女陰状の石、その下に男根状の石が置かれています。地元の人は何と呼んでいるのかわかりませんでしたので、子授けの性神としておきます。

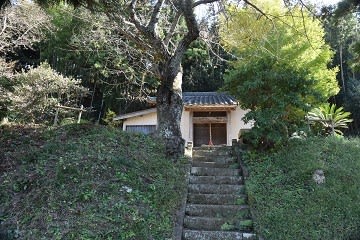

栃木県那須塩原市百村・愛宕神社の馬頭観音群

愛宕山は京都にある本山に倣って集落の西の小高い丘の上に建つケースが多い。

百村の愛宕山も集落の西の山に建つ。入口から一直線に登る階段も愛宕山の特徴です。広い境内では百村に伝わる百堂念仏舞が行なわれます。

社殿の左側には馬頭観音の石仏が並んでいます。この那須地方に多い頭に2から3つの馬頭を載せたものから、「馬頭観音」銘の上に馬頭を置くものなど、その数62基。造立年は明治以降のものです。百村には神社2社、寺院2寺がありますが、それほど大きな集落はありません。それにもかかわらずこれほどの馬頭があるのは、信仰心が篤かったからでしょう。

神社近くの老女の話によると、馬頭観音があったのは愛宕神社ではなく、さらに山奥に入ったところでかつては祭りが盛大に行われ、子供のころ(戦前)によく出かけて餅を拾ったそうです。嫁いでから(戦後)は祭りも行われなくなり、馬頭観音が愛宕神社に集められたそうです。

(地図は国土地理院ホームページより)

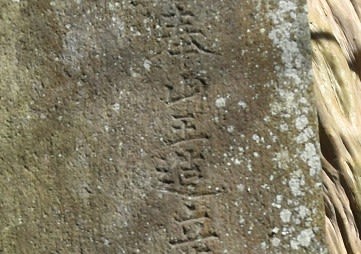

栃木県那須塩原市百村・光徳寺の石橋供養塔

光徳寺は曹洞宗の寺。山門手前に禅宗の寺によく見かける「不許禁酒入山門」銘の結界石が立っています。酒を飲んだ人の境内立ち入りを禁止する意味です。結界石には葷酒(臭いの強い野菜や酒)銘の「禁許葷酒」もあります。

結界石の側面に「石橋供養塔」銘が立っています。裏側に「相対成橋両岩石渡」で始まる造立の目的が記されている、明和三丙戌(1766)の石橋供養塔です。

全国の石橋供養塔を調査している南川光一氏(注)は、石橋供養塔の造立者として念仏や庚申の講中が多いことを指摘しています。念仏や庚申の集まりは夜、儀礼のあとは飲食しながらの談義。このなかでいろいろな話のなか、作場道の整備や橋架け、橋架け替えなども話し合われたことが想像できます。

それにしても結界石と一緒にした石橋供養塔、どちらが先なのか、一緒なのか、寺が関係していたのか、石塔からはわかりません。

石橋供養塔の裏の石祠内には「奉講白山妙理大権現」の木札があり、四体の木彫神像が祀られています。頭部があるのは二体だけ。そのなかの後方にある女神が加賀白山の祭神白山妙理大権現のようです。

(注)南川光一著「データベースからみた石橋供養塔-武蔵国を中心に-」日本の石仏№165

(地図は国土地理院ホームページより)