神奈川県清川村煤ケ谷・八幡神社の額束

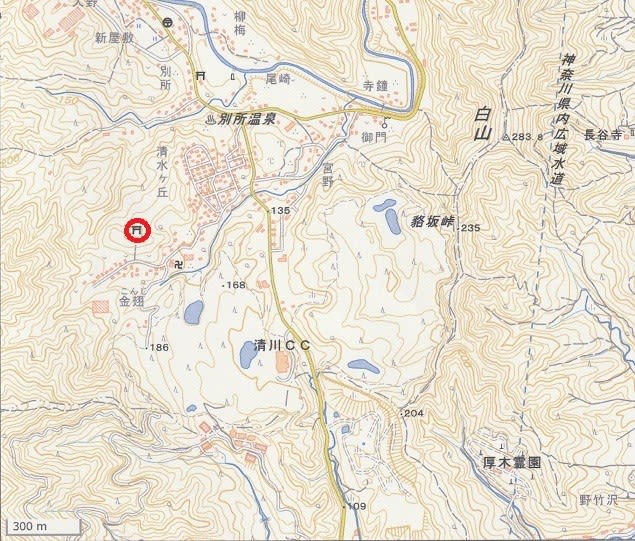

金翅集落を見下ろす高台に建つ八幡神社の社殿横に、かつて鳥居に付いていた額束(がくつか)が置かれていました。

地面に置かれた額束を眺めていて、石にしては構造の複雑さに気づきました。普通額束は鳥居の中間、笠木と貫の間に挟むきょうに置かれますが、八幡神社の額束は人を見下ろすように傾きをつけて置くように作られています。額束をよく見ると一石が出来ていて、鳥居に取りつける部分に笠木にはめ込むような突起がついています。石鳥居ならではの固定される構造です。こういう造り方がいつごろから始まったのでしょうか。

鳥居の調査・研究の報告はありますが、額束を研究したものはあるのでしょうか。この傾きを付けた石造額束の報告もまだ見ていません。手元にある『鳥居』(注)に額束についての何も記載がありませんでした。そこに、この国最古の鳥居として山形蔵王の成沢の鳥居が紹介されていました。天仁二年(1109)平安時代末期の造立で、この鳥居には笠木と貫に挟まれるように額束がついています。笠木と貫に額束を固定する臍穴があるはずです。ただ見下ろすような構造にはなっていません。

(注)稲田智弘著『鳥居』2002年、光文社新書

(地図は国土地理院ホームページより)

清川村煤ケ谷・蓮久寺の宝篋印塔

丹沢東山麓の里にある煤ケ谷の金翅、この小さな集落に建つのが蓮久寺。

蓮久寺の境内に大きな隅飾りの宝筐院塔が立っています。宝筐院塔は宝筐院陀羅尼経を納める塔で、笠の部分の四隅の突起が隅飾り。石造宝篋印塔は鎌倉時代中期に関西で始まり、後期に関東での造立が始まり、宝治二年(1248)の鎌倉やぐら出土宝篋印塔が最古の塔です(注)。隅飾りは垂直に立つほど古いものとされていて、徐々に傾きが出て、江戸時代の関東に墓石として造立されるとこの隅飾りが大きくなり、蓮久寺のように四方に広がる宝篋印塔も造られました。

蓮久寺の塔は高さも250センチと大型です。相輪があれば3メートルを超えているはず。寛延三年(1750)の造立。

宝篋印塔の塔身には阿閦(ウーン)

宝生(タラーク)

阿弥陀(キリーク)

不空成就(アク)

の如来種字が刻されています。

(注)川勝政太郎著『日本石造美術辞典』1978、東京堂出版

(地図は国土地理院ホームページより)

神奈川県厚木市飯山・熊野神社の道祖神

神奈川県は双体道祖神の多いところで、とくに丹沢山麓で目にします。飯山の熊野神社は住宅造成のため新しく建立された神社。その片隅の稲荷神社脇に道祖神などの石造物が集められていました。

道祖神の一つ、双体道祖神は「寛政三年(1791)」の造立。風化が進んでいて全体像はよくわかりません。丹沢山麓の道祖神について松村雄介氏の『相模の石仏』(注)によると、相模に道祖神塔がはじめにあらわれるのは寛文年間(1661~1673)で、僧形の双体像。この形は近世前期の特徴で山梨や群馬にもあるが、男女の祝言像などに変化するのに対し、相模では中期になっても続いたのが特徴と指摘しています。熊野神社の道祖神は江戸後期のもので、僧形ではなく男女双体像です。

土地の神である「地神」も神奈川に多い石塔です。

それにしても道祖神の風化が進んでいるのは、丹沢の東山麓で採れる風化に弱い凝灰岩の七沢石によるものと思われます。

(注)松村雄介著『相模の石仏』1981年、木耳社

(地図は国土地理院ホームページより)

神奈川県厚木市飯山・白山の龍

飯山観音入口の小鮎川にかかる庫裏橋の下流の土手に飯山七不思議が描かれています。

その一つが「白山池の霊水」。白山山頂の池は、飯山観光協会の案内に「白山山頂にある池は日照のときも水がかれることがない」とある雨乞い信仰がある池です。この池には白龍がいるという伝承もあります。

飯山観音から白山山頂までは約30分、白山神社の前にある小さな水たまりが龍の住むという池で、青銅の龍が池を覗いていました。

池を護るように立つのは山岳信仰の祖と仰がれた役行者。かたわらの石碑に「勅諡神変大菩薩/役行者千百遠忌/文化四丁卯年(1807)」銘があります。勅諡(ちょくし)は天皇が諡(おくりな)を与えることで、役行者は没後1100年の寛政11年(1799)に、光格天皇から神変大菩薩の勅諡をいただいています。勅諡を機に、密教系の行者に役行者の石像を造る動きがあったようです。

(地図は国土地理院ホームページより)

神奈川県厚木市飯山・飯山観音の坂東札所石仏

飯山観音は坂東札所第六番です。坂東札所の成立には諸説あり、鎌倉時代成立説が有力です。その根拠の一つは札所の多くが鎌倉幕府の御家人の領地にあるということ。この六番飯山観音は、安達義景が堂宇を建立した寺です。第九番埼玉の慈光寺は、頼朝が奥州藤原氏追悼の戦勝祈願をした寺。県内に二か所しかない群馬の第15番白岩観音と16番水沢観音も、御家人になった里見氏の領地でした。里見は鎌倉の動きを静観していた新田氏の一族でしたが、頼朝と親しくしていたことが坂東札所に選ばれたと推測しています。

飯山観音の境内に坂東札所各寺院の本尊石仏を巡るコースがあります。置かれた石仏は新しいもので、簡単な像容の観音が並んでいます。千手観音の持物がない手が奇妙で、十一面観音の頭部の面が雑に彫られている観音です。これらの石仏も歳を重ね、風化が進み、鑿の角が取れれば穏やかになるはずです。

それにしても最近の石仏造立は六地蔵と三十三観音がほとんどで、近世・近代の庶民信仰の中心だった庚申塔や道祖神、富士・三峰などの山岳信仰石塔は建てられなくなりました。信仰の組織そのものが存続していないようです。

(地図は国土地理院ホームページより)

神奈川県厚木市飯山・龍蔵神社の地蔵

坂東札所第六番飯山観音の入口左手にあるのが龍蔵神社。神社の案内によると祭神は級長津彦(しなつひこ)命、級長戸辺(しなとべ)命、風の神です。

『新編相模国風土記稿』に、龍蔵神社の「本尊は石一顆を神體とす、本地弥彌陀薬師十一面」とあり、別当は本山修験の龍蔵院と記されています。また神社の案内では「神亀二丑年(725)僧行基勧請すると云伝えられる。古昔は井山神社龍蔵大権現と称した」とあります。

平安時代から仏教が別当(神宮寺)を設けて神社を支配する神仏習合は江戸時代まで続きました。しかし明治維新の神仏判然令で解体されたのを機に、寺と神社はわけられ廃仏毀釈にまで暴走し、寺院・仏像の廃棄にまで進んで神社から仏教色は一掃されました。ただこれには地域差があり、今も神社に鐘楼や石仏が残る光景をよく見かけ、龍蔵神社もその一つです。

龍蔵神社境内の隅に4体の石仏が残されていました。首の無い坐像、風化がひどい菩薩、合掌の地蔵、首の無い立像です。それに秋葉山燈籠も。このなかに龍蔵神社の本尊だった石仏はあるのでしょうか。首の無い坐像について、厚木市の文化財案内に「文明6年(1474)造立。背部の刻銘によると、この像は飯山寺に置かれたもの」とありました。室町時代中期の貴重な石仏です。中世から近世にかけての石造物はその土地の歴史を刻んだ文化財です。

(地図は国土地理院ホームページより)

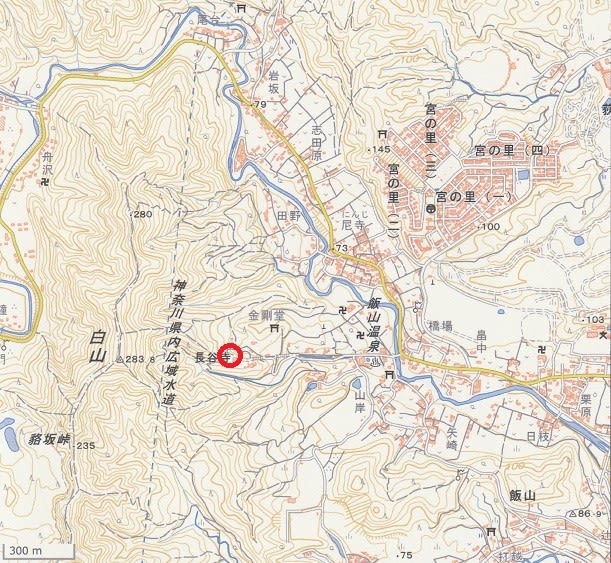

神奈川県厚木市飯山・金剛寺

飯山観音入口の庫裏橋を渡った右手奥に建つのが金剛寺。参道入口に「禁葷酒入門」銘の結界石が立ち、山門左手に建つ大師堂に並ぶ百体地蔵は里山の石神端書156で案内しました。

金剛寺に大師堂があるのはかつて真言宗だったため、入口に禅宗特有の結界石があるのは室町時代後期に曹洞宗に改めたため。寺の案内によると、寺宝の木彫地蔵菩薩はかつて庫裏橋の側にあったもので、院慶の作。別名「身代わり地蔵・黒地蔵」といわれていたそうです。この地蔵があって、大師堂の百体地蔵につながったように思います。院慶は平安末期から鎌倉時代の仏師の円派、院派、慶派の院派に所属していた仏師です。

質素な境内に一石に3尊ずつのあまり見ない六地蔵があります。台座にある「六道能化」の六道は、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天の世界、能化は六道に生きるものを正しい方法は導くことで、地蔵菩薩です。

境内入口にも地蔵が座しています。坐禅しているのか、居眠りしているのか、地蔵の姿や表情はいろいろです。 そのいろいろを里山の石神端書156の百体地蔵で案内しました。

そのいろいろを里山の石神端書156の百体地蔵で案内しました。

(地図は国土地理院ホームページより)

神奈川県厚木市飯山・大師堂の百体地蔵

丹沢の東山麓にある飯山は中世に仏教文化が栄えたところで、飯山観音の他に金剛寺やかつては寺院も兼ねていた龍蔵神社が今に続いています。大師堂は坂東札第六番の飯山観音・長谷寺の入口、金剛寺の参道に建つ古いお堂です。

そのお堂の左脇と裏側に取り付けた庇の中に沢山の地蔵が並んでいるのが百体地蔵。厚木市の『野だちの石造物』(注)によると、その数は台座だけの地蔵も含めて108体で、さまざまな像容が並ぶ光景は壮観です。造立年は元文五年(1740)~文化四年(1807)の約50年間。そのほとんどが近隣の人たちが造立した供養塔ですが、中には江戸の人の銘もありますから、供養のための地蔵奉納は遠方にも知られていたようです。

その地蔵たちの写真を紹介します。

(注)『野だちの石造物』1972年、厚木市教育委員会

(地図は国土地理院ホームページより)

埼玉県越生町越辺川・大満の大満寺

大満集落の奥に建つ大満寺は曹洞宗の寺、六地蔵が迎えてくれます。

境内から墓地に入るところに板碑が立っています。頭に阿弥陀如来の種字キリークを入れた高さ138センチの板碑です。銘は「十佛土中唯有一乗法/崇性禅門延文五庚子(1360)七月二日/無二亦無三除佛方便」。

板碑は死者の追善供養、生前の逆修供養のため、鎌倉期から戦国期まで造立された石卒塔婆です。

「十佛土中…無三除佛方便」は法華経方便品第二にある偈頌(げじゅ)で、板碑に刻まれた偈頌では多い文言です。その理由として小花波平六氏は「板碑造立の趣旨によく合致しており、通常人々に親しまれ、誦され、また、死者の供養をはじめ諸種の回向や諷誦・敬白などに、多く用いられているから」(注1)としています。意味は「十方仏土中には、唯一乗の法のみあり、二も無く亦三もない。仏の方便の説を除く」。十方はあらゆる世界で、一乗は法華経。仏のあらゆる世界で唯一は法華経であると説いています。

「崇性禅門…」の崇性禅門は戒名、延文五年七月二日に亡くなった僧侶だと思います。追善供養板碑の戒名について千々和到氏は、追善供養板碑は時代が下るにつれて墓碑的板碑へ変化していく(注2)ことを指摘しています。

(注1)小花波平六著「板碑の偈文」坂詰秀一編『板碑の総合研究』1984年柏書房

(注2)千々和到著『板碑とその時代』1988年平凡社選書

(地図は国土地理院ホームページより)

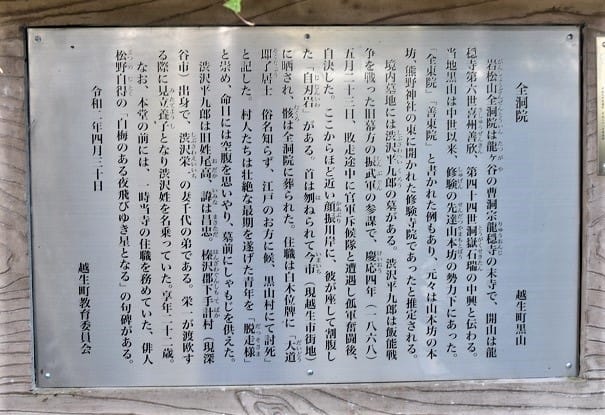

埼玉県越生町越辺川・黒山の全洞院

澁澤平九郎(1847~1862)こと尾高平九郎は埼玉県深谷の名主の子。寺にある案内によると、平九郎の姉は明治の実業家澁澤栄一の妻で、栄一が渡欧する際に三九郎は澁澤の養子となって澁澤を名乗ります。しかし幕末に旧幕府軍の先鋒となり、官軍と衝突した飯能戦争に敗れて自害、22歳でした。

全洞院は古くは修験の寺。中世に近くにある曹洞宗の古刹龍穏寺の末寺となった小さなお寺です。平九郎の首は生越の法恩寺、骸はこの全洞院に葬られました。墓石には「明治元歳五月廿三日為所事戦/不克屠腹死時貮拾貳」とありました。

(地図は国土地理院ホームページより)

埼玉県越生町越辺川・下ヶ戸薬師堂

古いお堂の下ヶ戸薬師堂。境内の石燈籠に「武刕入間郡黒山村/薬師堂/村々心信竒進/文政十二年丑(1829)」銘があります。

この薬師を黒山の人たちがどれほど信心していたかは、本堂の長押(なげし)に貼り付けられた寄進者名からもわかります。そのお堂も、いまは立ち寄る人も少ない様子で、古い薬師如来と十二神将があるというお堂内を見ることができません。

石仏は薬師堂脇に胸中央に両手宝珠を持つ地蔵菩薩が一つ。銘から尼僧の墓石のように見えます。

ここまで越辺川周辺の寺社には町で立てた案内がありました。しかしこの薬師堂には何もなく、お堂そのものが荒れるにまかせているようにみえました。この薬師堂に来る前に訪ねた平倉の菩提寺(地図の青丸)は見つからず、地元の人に訪ねると、とうの昔に廃寺となって今は畑になっているとのこと。国土地理の地図に明記された寺社も、実際は消えてしまったところにときどき出会います。

(地図は国土地理院ホームページより)

越生町越辺川・龍ヶ谷の山神宮

龍ヶ谷の奥、川沿いの道が二俣になる所に道標が立っています。苔むした自然石に「右ちゝ婦みち/左たかや□」銘、年期銘江戸時代の道標とみました。右へ行けば、飯盛峠に出て尾根通しに秩父札所1番の四万部に出ますが、江戸からの秩父巡礼はこの龍ヶ谷のだいぶ北にある東秩父から入っていますから、この「ちゝ婦」は巡礼の道ではなく、単に秩父方面ということなのでしょう。

「左のたかや□」は高山不動尊への道です。奥武蔵の山中には古くから多くの寺院が点在し、不動明王を本尊とする高山不動もその一つです。奥武蔵は黒山にあった本山派の山本坊をはじめ、天台・真言の修験の山でした。

二俣の右手には山神宮があります。案内よると祭神は大山衹、江戸時代初期の創建で明和と天保に再建されています。

(地図は国土地理院ホームページより)

埼玉県越生町越辺川・龍ヶ谷の龍穏寺

龍穏寺は曹洞宗の古刹。寺の案内によると、太田道真(1411~1492)・道灌(1432~1486)親子により中興され、江戸時代に曹洞宗寺院を統括する僧録司に任じられ、下総市川の総寧寺と下野栃木の大中寺とともに〝関三刹〟と呼ばれ、本山江永平寺の貫主の多くがこの三ヶ寺から昇山したそうです。

龍穏寺の入口に造立されたのが「禁葷酒」の結界石。葷はネギ・ニラ・ニンニクなどの臭いの強い野菜。僧侶が修行をする寺に、葷酒の臭いがする俗人の入山を禁じたものと解釈されています。結界石の多くは角柱に銘が入ったものですが、龍ヶ寺の結界石は高さ170センチの自然石に彫られた古刹に相応しい堂々たるものです。

境内奥に太田道灌の墓所もありました。案内に、道灌の「戦功と高潔な人柄は、かえって主君上杉定正の不興を買い、謀殺された」とあります。

境内には熊野神社もあります。近世まで龍穏寺を管理した別当寺だったのでしょうか。社殿を飾る彫刻は、群馬を代表する彫刻師・岸亦八の作です。

(地図は国土地理院ホームページより)

埼玉県越生町越辺川・龍ヶ谷の山中

越辺川上流の龍ヶ谷に、江戸城を築いた太田道灌(1432~1486)の生地「三技庵」がります。現地に立つ案内には、三技庵は道灌の父道真(1411~1492)が築いて自得軒砦と名付けたそうです。また案内には『新編武蔵風土記稿』の龍穏寺の項に「寺中三技庵門前の小高き所にあり、此所古へ道真入道が居住せし所ならんといへり」とあります。龍穏寺は曹洞宗の古刹で、道新・道灌親子により再興された寺です。

三技庵は龍穏寺の東に山中で一帯は杉林の中。中世の砦跡ですから、この時代の城跡の見方に慣れていないと、単なる山の中の平坦地にしか見えません。かろうじて生越町の案内が立っているので砦跡とわかります。

砦跡の傍らに石仏が一体。「松室良樹禅定尼/天和二年壬戌(1683)」銘のある如意輪観音です。道灌の死後三技庵がどうなったのかは不明ですが、如意輪観音は道灌が亡くなって200年後の造立です。道灌の墓は龍穏寺にもあります。

(地図は国土地理院ホームページより)