栃木県那須塩原市百村・山神宮の日記念仏塔

百村は会津中街道の村、小さいながらも集落内に2社2寺もある古い村です。集落北の外れの道端から少し入った杉林のなかに山神社が建っています。

石鳥居の脇に立つのは「日記念仏」銘の石塔。あまり目にしないこの石塔については石田年子氏の「三山信仰の痕跡」(注)から案内します。

「日記念仏とは三山系修験が江戸時代初期より、三山信仰流布の折に広めたとされるもので、つくば市栗原に建つ慶長八年(1603)を初見に利根川下流域に三十数基と他県に数基点在する比較的珍しいものである。日記念仏は月々の決められた日に、寮などに集まり日記念仏の和讃をとなえるというもの」。三山系修験の三山は出羽三山です。

百村は念仏の盛んな村だったようで、村内や集落南の外れに建つ愛宕神社では百堂念仏舞が行われています。百堂念仏は村および近隣の祠堂百か所を巡礼するもので、これが百村では念仏舞として、中断した年もあったようですが今に受け継がれています。

(注)石田年子著『野田市の山岳信仰①石造物に見る野田地方の出羽三山信仰』2005年、千葉県立関宿城博物館研究報告第9号

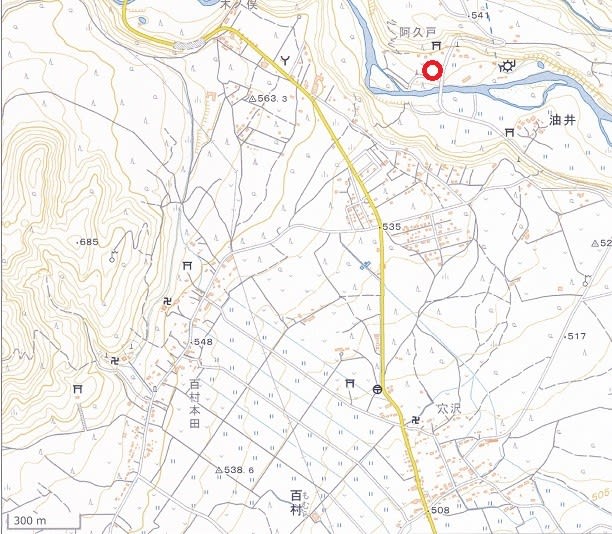

(地図は国土地理院ホームページより)

栃木県那須塩原市油井・農業生活センターの薬師堂

油井集落の農業生活センター裏に鹿島神社が建っています。

神社の境内に集会所が建てられた情景はよく見かけます。山間部の集落にとってかつては祭りをした神社の広い境内は何をするにしても好都合なスペースです。神社脇に屋根が横向きになったいくつかの石祠が無造作に並んでいました。

神社の脇には小さなお堂があり、中央に置かれた棟札状の木札に「薬師種字バイ奉再建薬師瑠璃光如来」とありますから薬師堂です。この木札が御本尊なのでしょう、薬師の脇には伐折羅・波夷羅・安底羅・摩虎羅など、薬師の眷属である十二神将の名もあります。

御本尊の前には石造物が3体。いずれも頭巾に前掛けがあり、尊名の確認は早々にあきらめました。薬師如来・月光菩薩・日光菩薩の薬師三尊のようでもありますが、最近追究心がなくなってきました。

(地図は国土地理院ホームページより)

栃木県那須塩原市板室・羽黒神社近くの不動明王

板室の大日堂を一ノ木戸とした那須の白湯山信仰は、江戸時代初期に出羽三山を勧請したものとされています。それは那須の茶臼山を月山とし、お湯の湧き出る御宝前を湯殿山としたもので、山中に志津という場所もあるので、山形の大井沢から志津、湯殿山、月山を移し祀ったものと見ています。では板室の羽黒山はどこに祀ったのか。これはわかりませんでした。

ところで今回、板室から百村へ向かう阿久戸集落の道端に「羽黒山神社」という神社を見つけました。これで那須山麓に出羽三山が揃うのですが、この羽黒山神社の情報はまったくありませんので、白湯山や出羽三山信仰に関係ある神社なのかはわかりません。

神社の先に石祠に納められた不動明王があります。おかしな祀り方ですが石祠には「不動尊氏子連名/大正五年」とあります。不動と石祠の石質が異なるので、露座の不動を石祠内に納めたという印象です。それにしても路傍に不動明王があるのもおかしな祀り方です。

白湯山信仰の道を利用して開かれたと思われる会津中街道の板室宿は、現在地より南の元屋敷から移住させて造った集落(注)で、その場所はここに取り上げた羽黒神社や不動明があるこの阿久戸あたりと想定しています。

(注)『栃木の街道』1978年、栃木県文化協会

(地図は国土地理院ホームページより)

栃木県那須塩原市板室・大日堂の白湯山供養塔

板室は江戸時代の元禄8年(1695)に開かれた会津中街道の宿場。板室の西の那珂川支流の谷にある板室温泉はこの宿場の人たちが経営していました。宿場奥の大日堂にその人たちがかかわった道標が立っています。

山王峠越えの会津街道が災害で通行不能になったときに、急遽開かれたのが那須大峠越えのこの会津中街道でした。しかし山中の街道がすぐにできるわけはなく、それ以前に板室に大日堂を建立して三斗小屋から那須の茶臼岳に入る白湯山信仰の道があって、それを利用して街道としたようです。白湯山信仰は三斗小屋北の大峠を越えた会津にも広まり、こちらからも信仰の道があったのです。

大日堂の白湯山供養塔には種字胎蔵界大日如来(アーンク)の下に「白湯山」銘が入っています。

那須に白湯山を開いたのは那須の南山麓百村の僧・宗海とされています(注)。寛文12年(1672)のことでした。大日堂の金剛大日如来は享保12年(1727)の建立です。この大日は白湯山に納めるはずだったのですが、輸送が困難のため板室の大日に納めたそうです。この大日堂は白湯山信仰の行者が宿泊したお堂でもありました。

大日堂には那須特有の馬頭観音や庚申塔、石尊大権現、地蔵菩薩、如意輪観音などの石仏もあります。

宿場にかつて白湯山信仰の名残はまったくありませんが、一軒の玄関先に「白湯山」銘がある石道路が立っていました。

(注)田中英雄著『東国里山の石神・石仏系譜』2014年青娥書房

(地図は国土地理院ホームページより)

群馬県片品村針山・穴観音の蚕稲荷

針山は武尊山の南山麓、標高1000メートルの高原の集落です。ここからさらに30分ほど登った先にあるのが穴観音。登山口に立つ片品村の案内に、本尊の如意輪観音は寛政十年(1798)、越後国中蒲原郡の東福寺の通寛和尚が背負ってきたもの、とあります。

沢沿いの穴観音の道を辿ると大きな赤い鳥居があり、扁額に「正一位蠶稲荷大神」の文字。この道は蚕(かいこ)稲荷への道でもあります。案内によると蚕の飼育法の一つ〝いぶし飼い〟という養蚕技法を発見し普及に努めた永井紺周郎の功績を称える稲荷のようです。この技法は蚕室内で火をおこして煙を充満させるもので、永井流養蚕術として群馬県北部や中部に普及したそうです。

沢の流れが細くなったあたりの左手に立派な石段が現れます。これが穴観音への最後の登り。石段下に穴観音を越後から運んできた通寛の卵塔が立っています。

この道は途中踏み跡程度になりますが、西の尾根目指して登ると大きな岩屋の下の観音堂と稲荷社が見えてきて到着です。

古い建物ですが山中にしては立派な建物が並び、かつての信仰のほどがわかります。

稲荷社の脇に建つもう一つの建物は陶器狐を納める奉納所。中には膨大な数の陶器狐が山のように積まれていますが、どれも割れているものばかり。満足な狐は一つもありません。想像するに、願いが叶っての奉納で、役目がすみましたとわざわざこわすのでしょうか。

(地図は国土地理院ホームページより)

群馬県片品村花咲・山崎の武尊神社

神社の境内にはさまざまな神が勧請され、木祠や石祠に祀られています。なかには長屋のような覆い屋に多くの神様を祀ったところもあります。これが群馬の赤城山麓や奥利根ではとてつもない石祠を並べた光景に出会うことがあります。山崎の武尊神社もそうでした。

武尊神社は諏訪神社、八坂神社、不動堂などもある広い境内です。その奥にL字型に並んだ石祠の数は61社。手前の大きな2祠以外はみな同じ大きさで、これだけ並ぶと壮観です。

双体道祖神や天照・大己・少彦真名・埴谷・倉稲魂の五神神名塔もあります。普通五神神名塔は五角柱ですが、ここでは六角柱で一面に造立者銘が入っています。

諏訪神社は栃久保と鍛冶屋集落の二社を合祀したもので、鳥居の額束と社殿の扁額が同じような形になっています。扁束、よく見ると大変な構造で、造るのには手間がかかりそう。

(地図は国土地理院ホームページより)

群馬県片品村花咲・登戸の天狗山の天狗

登戸集落の西に天狗山があると聞いて登ることにしました。登山口は山の西側と南側の二か所。西側の石塔を集めたブロック造りの覆い屋から登りました。

覆い屋の集められた石塔の一つは「猿田彦大神」。日本神話に登場する道案内の神で、庚申塔の主神にもなったこの国を代表する天狗です。草履が奉納されているので、ここでも役目は足の神あるいは道の神か。

天狗山の社殿は下から、天王宮、金毘羅宮、大天狗の三社。それぞれの社殿に御神体はないのでこの三社の天狗の像容はわかりませんが、天王宮は疫病除けの牛頭天王、金毘羅宮は四国香川の象頭山こと金毘羅山、大天狗はさまざまな天狗の総称。

花咲には各集落に農家の守り神として牛頭天王宮を祀る社があると聞きました。

山頂は赤松の老木に覆われ、大天狗が鎮座するにふさわしい風景です。

(地図は国土地理院ホームページより)

群馬県片品村花咲・登戸の薬師堂

登戸は上州武尊の南山麓の花咲にある集落で、その中心にある花咲石が集落名の始まり。この地に住んだ悪勢(おぜ)の一族が日本武尊に滅ぼされて石となり、その石に花がさいたという。悪勢といえば、ここ片品村は尾瀬(おぜ)の玄関口です。

集落外れにある薬師堂には、集落内から集められた石仏が置かれています。しかし倒れた石仏、埋もれた石仏を見ると放置されているという感じです。集落内の墓地はきれいになっているとこを見ると、個人的な集まりの講や信仰で造立した供養塔は、組織が無くなると守る人も無くなってこのような状況になってしまうのでしょう。薬師堂も役目を終えたのでしょうか、荒れています。

薬師堂の石仏群は庚申塔、馬頭観音、如意輪観音、地蔵菩薩と墓石です。双体の道祖神も2基ありました。

(地図は国土地理院ホームページより)

群馬県沼田市利根町穴原・山中の三面観音

穴原集落の男性から、この集落で知られた石仏は三面観音だと聞きました。

その場所は集落の北にある弁天池から東の林道に入った山中、5基の庚申塔が立つ先にあります。盗難除けの保存のためか、ブロックと金網で囲われた中に立っています。

金網ごしによく見ると、三面の優しい表情の観音風で、顔に続いて体も三体からなる珍しい像容。集落の男性がすすめるだけの価値がある観音です。

仏像で三面というと馬頭観音や摩利支天、それからや明王にありますが、顔がいくつあっても手が沢山あっても体は一つが普通ですから、体まで三体あるこの石仏は異様ではあります。それでも大威徳明王などは三面で足が六本ありますから、仏像の場合異様は当たり前のことでもあります。

ところで三面観音の頭に乗っているのは馬頭のように見えます。とするとこの三面観音は馬頭観音かもしれません。ただ馬頭の三面は憤怒の形相ですから、やはり地元で呼んでいる三面観音としておくのが妥当でしょう

石仏の台座に「右ハ大ま道/左ハ山みち」とあります。「大ま」桐生市の方の大間々でしょうか。

(地図は国土地理院ホームページより)

群馬県沼田市利根町穴原・武尊神社の庚申塔

老神温泉から利根にぬける道にある穴原集落。そのはずれの武尊神社の境内に立つ庚申塔は上から「種字ア庚申供養塔」とあり、台座に「元文五庚申年(1740)」銘があります。

干支の庚申の年に庚申塔を造立する傾向はあります。しかし庚申の年は60年に一回ですから、一生に1回か2回しか巡ってきませんし、庚申講では庚申の年に関係なく庚申塔を立ててきました。庚申塔を立てる理由を大阪市の四天王寺庚申堂所蔵の「庚申縁起」からみてみましょう。

造立する目安として縁起には「一座と申は三年に十八度なり、両三年目には供養いたずべし、供養といつぱ道のほとりに塚をきつき四方正面の卒塔婆をたて」とあります。庚申の日は年6回、これを3年続けて18回の一座、一座がすんだら供養塔を造立することを勧めています。座は祭神や祭祀組織の数え方で、山などは神が鎮座しているので座とする数え方もあります。

庚申の行事は、自分の悪事を天帝に知られたくないための行いでもありますが、卒塔婆を立て「往来の旅人にいたるまで是を施し、外聞たしなみ懶怠なくまち奉れば七難即滅七福即生といふ事有」と庚申の功徳を説いています。

庚申塔がいくつも立っている光景はよく見ます。その造立背景の一つが庚申縁起にある供養塔の勧めなのでしょう。

庚申塔といえば猿です。その猿が武尊神社にあります。一つは社殿正面の虹梁の上で屋根を押さえる猿。もう一つは社殿脇の虹梁に彫られた斧で木を切る猿です。反対側の虹梁には餅を搗く兎です。

(地図は国土地理院ホームページより)

桐生市黒保根町下田沢・楡沢の閻魔、奪衣婆

赤城山の東山中にある楡沢にはいろいろな石造物が残っています。

その一つは閻魔と奪衣婆。この二者が対で立つ光景はときどき見かけますが、楡沢に二者は高さが90センチ前後の坐像ですから等身大。顔が大きく表情も豊かですから迫力もあります。造立は正徳(1711~16)のころ。300年前にこの山中にどのような集落があったのかはわかりませんが、東光寺と赤城大明神・忠綱大明神社いう寺社を中心にした信仰厚い人たちが住んでいたようです。

忠綱は平安末期にこの地方を支配した足利忠綱。平氏方について戦い鎌倉期前に滅びた一族で、足利や桐生に忠綱を祀る神社はあるものの楡沢との関係はわかりません。

楡沢の集落が古いということは、同所に立つ二基の石幢からもわかります。石幢はどの地方でも中世から江戸時代中期までに建てられています。黒保根の石幢は元禄時代前後の造立です。ここには「正徳二年(1712)」銘の庚申塔や二猿庚申塔もあります。

もっと古い石造物が赤城・忠綱神社にある宝形造り石祠です。いくつもの石祠が並ぶ中央の一番大きなものに「干時寛永二(1625)」銘があります。後世の追刻の印象もありますが、黒保根村のこの形の石造物のほとんどが江戸時代初期造立のものです。

(地図は国土地理院ホームページより)

桐生市黒保根町下田沢・赤城神社の猿田彦庚申塔

「村社赤城神社鎮座」の石碑が立つ赤城神社の参道、その途中に「日弓尊/月讀尊/天津祖猿田彦大神」銘の石塔が立っています。庚申塔です。

一般的に庚申塔は上部に日輪・月輪を刻して猿田彦銘を入れるのですが、ここでは日弓・月讀の独特の表記です。独特の表記は、台座の見猿・言わ猿・聞か猿の三猿を「不見/不聽/不言」にしたところにも見られます。石造庚申塔の像容を理解したうえで、あえてこのように表現したのでしょう。

この庚申塔の側面に記された神々も独特です。神名は三段に別けられ、上段には日本神話の神々、中央に「猿田彦大神」、下段中央に「六神御大神庚申」とあってその左右に「天道根命/天神魂命/興登魂命/闇竈神/闇山神/闇罔神」となっています。下段の神は天孫降臨に随伴した神と雨や水の神のようです。造立は「文化十二年(1815)」。庚申塔に国家安穏・五穀豊穣まで祈願した印象です。

庚申塔にこのような神名を提案・指導したのは神道の人に違いなく、これらの神々をどう説明したのでしょうか。

神社の入口には普通の庚申塔や道祖神も並んでいます。

(地図は国土地理のホームページより)

桐生市黒保根町下田沢の前田原・庚申山の三面青面金剛

前田原集落東の橋を渡った先の山が庚申山。藪に隠れた登山口がわからず、橋の手間の家の男性に案内していただきました。男性によると、例年春と秋には草刈をしていたが、新型コロナの影響でここ2年は草刈も祭りもしていないとのこと。

草をかき分けて登った先、最初に出会ったのが三面六臂の像。三面は憤怒のようでもあり愛嬌があるようにも見えます。六臂の持物は弓・矢・輪宝・羂索で合掌をしています。青面金剛でしょうか。しかし青面金剛を本尊とする庚申塔につきものの日輪月輪、邪鬼、三猿などは見当たりません。「享保二酉天(1717)」銘はありますが、庚申銘はありません。それでもここは庚申山ですから、三面の青面金剛としておきます。

三面青面金剛から尾根道の両側に文字の庚申塔が並びます。大きさや形は様々で、どうしたわけかほとんどが倒れていいます。

庚申塔の道は30メートルほど続いて「猿田彦大神」銘の大きな庚申塔で終わります。中央にはこの山に相応しい石造物があったのでしょうが、土台とも崩れ落ちて土に埋まっていました。