三首めです。

足引きの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む 柿本人麿

歌意

長く垂れ下がった山鳥の尾のように長い長い秋の夜を

私はたった一人で寝ることになるのだろうか

これは、恋の歌だったのですね!!(無知!)

恋しい人に逢えず、秋の夜長をひとり寂しく過ごさねばならない

という、恋のわびしさ、悲しみを詠んだ歌なのです^^

恋の歌だと思うと俄然興味が増しますね!!

ちなみに、山鳥というのは昼間は一緒にいる雌雄が

夜には谷を隔てて別々に寝るという習慣があるのだそうで(ナゼ??)

そんな山鳥にひとり寝の寂しさと重ねてるのだそうで・・・

うーん、奥が深いです!!

柿本人麿は私でも名前はよく知ってますね。名前だけは・・(TT)

さきの持統天皇に仕えていた宮廷歌人と言われてますが、素顔は不明だとか。

謎の男!!!

でも伝説的歌人として伝えられているのだそうです。

三十六歌仙の一人だと・・・・

え?36人って結構多くない?

伝説的といいながらベスト10にも入ってないん?

って思ってしまった私ですが・・

別にランク付けされてるわけじゃないんですよね。

すごい人だということで^^

(後でわかったんですが、「柿本人麻呂」と書くほうが一般的なようですね。

どちらも間違いではないようですが。

手習い帳テキストに「麿」となっていたのでそのまま書いています・・・)

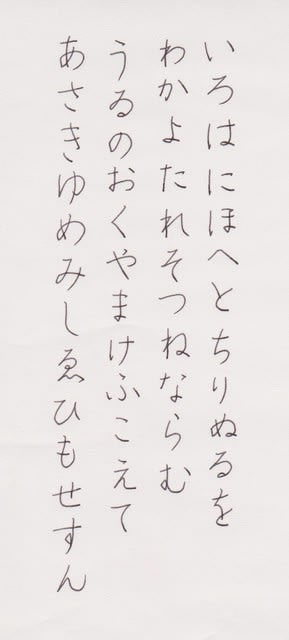

今回はひらがなが多くて、わりと書きやすかったですね。

「鳥」が最初バランス取れなかったですが

書いてるうちになかなか決まってきました^^(自己満足です)

「寝」が一番難しかったです。

小さい部品がたくさん入ってる文字は

大きさと位置で全然違う字に見えてしまう・・

書いてるうちになんの字を書いてるのかわからなくなったり・・・(><)

でもまあ、なんとか許せる程度には落ち着いてきたような・・ダメなような・・

完璧!って納得できるまで・・と思うと

いつまでたっても終われないので

そこそこ満足という段階でOKにすることにしました! ←明らかな妥協・・・

「足」がバランス悪~(><)上の「口」が大きすぎましたね。

「引」もバランス悪いなぁ・・縦棒が歪んでるし(TT)

「鳥」はまあまあかな・・・真ん中の横棒が短かったけど!!

「寝」はやっぱりなんかイマイチですねぇ・・・

お手本見ながら真似してるつもりなのに、なんでこんなに違うのかな。

うーん・・・

でもまあ、これだけ書けたら私にしては上等でしょう!!

と、いつもの甘々評価しておきます^^

(そんな甘いことだから上達しないんだよ・・)←心の声(*>ω<*)ゞ

足引きの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む 柿本人麿

歌意

長く垂れ下がった山鳥の尾のように長い長い秋の夜を

私はたった一人で寝ることになるのだろうか

これは、恋の歌だったのですね!!(無知!)

恋しい人に逢えず、秋の夜長をひとり寂しく過ごさねばならない

という、恋のわびしさ、悲しみを詠んだ歌なのです^^

恋の歌だと思うと俄然興味が増しますね!!

ちなみに、山鳥というのは昼間は一緒にいる雌雄が

夜には谷を隔てて別々に寝るという習慣があるのだそうで(ナゼ??)

そんな山鳥にひとり寝の寂しさと重ねてるのだそうで・・・

うーん、奥が深いです!!

柿本人麿は私でも名前はよく知ってますね。名前だけは・・(TT)

さきの持統天皇に仕えていた宮廷歌人と言われてますが、素顔は不明だとか。

謎の男!!!

でも伝説的歌人として伝えられているのだそうです。

三十六歌仙の一人だと・・・・

え?36人って結構多くない?

伝説的といいながらベスト10にも入ってないん?

って思ってしまった私ですが・・

別にランク付けされてるわけじゃないんですよね。

すごい人だということで^^

(後でわかったんですが、「柿本人麻呂」と書くほうが一般的なようですね。

どちらも間違いではないようですが。

手習い帳テキストに「麿」となっていたのでそのまま書いています・・・)

今回はひらがなが多くて、わりと書きやすかったですね。

「鳥」が最初バランス取れなかったですが

書いてるうちになかなか決まってきました^^(自己満足です)

「寝」が一番難しかったです。

小さい部品がたくさん入ってる文字は

大きさと位置で全然違う字に見えてしまう・・

書いてるうちになんの字を書いてるのかわからなくなったり・・・(><)

でもまあ、なんとか許せる程度には落ち着いてきたような・・ダメなような・・

完璧!って納得できるまで・・と思うと

いつまでたっても終われないので

そこそこ満足という段階でOKにすることにしました! ←明らかな妥協・・・

「足」がバランス悪~(><)上の「口」が大きすぎましたね。

「引」もバランス悪いなぁ・・縦棒が歪んでるし(TT)

「鳥」はまあまあかな・・・真ん中の横棒が短かったけど!!

「寝」はやっぱりなんかイマイチですねぇ・・・

お手本見ながら真似してるつもりなのに、なんでこんなに違うのかな。

うーん・・・

でもまあ、これだけ書けたら私にしては上等でしょう!!

と、いつもの甘々評価しておきます^^

(そんな甘いことだから上達しないんだよ・・)←心の声(*>ω<*)ゞ