八首めです。

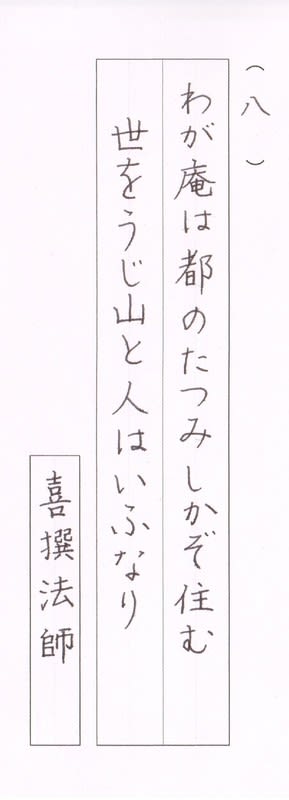

わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり 喜撰法師

歌意

私の庵は都の東南の宇治山にあって、このように心のどかに暮らしている。

なのに、私がこの世をつらいと思って「うぢ」山に住んでいるのだろうと

世間の人は言っているようだ

「うぢ山」は「宇治」と「憂し」の掛詞になっています。

世間では自分のことを、世の中を憂しと感じて隠棲しているように

言っているみたいだけど

私は何の憂いもなく心のどかに暮らしてるんだよ~

って感じで、世俗から離れて自由気ままに生きる楽しさと

ユーモアたっぷりに詠んだ、オシャレで明るい歌なのですね。

「しかぞすむ」の「しか」とは「このように」という意味で

「このように暮らしている」となるのですね。

てっきり「鹿が住んでる」・・だと思いました(><)

喜撰法師という方はもちろん私は知りませんでしたが

実際、宇治山の僧という以外経歴不明らしいです。

六歌仙の一人!

おお!今まで出てきた三十六歌仙より上な感じがする!

六歌仙は「古今和歌集」に記されているそうで

私も知ってる紀貫之さんが選んだのだそうです。

僧正遍照・在原業平・文屋康秀・喜撰法師・小野小町・大友黒主の六人。

百人一首は大友黒主以外が登場しています。

これから出てきますね^^

調べてみると紀貫之は、この六人を選んだくせに

結構ボロクソに批評してるのが面白かったです^^

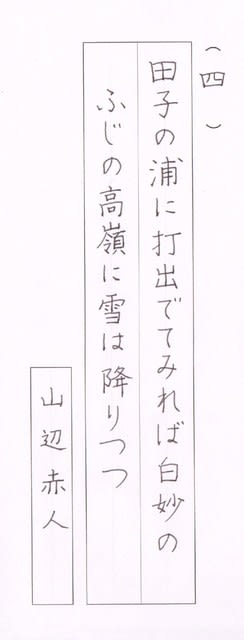

彼にとっては柿本人麻呂と山部赤人が偉大な歌人だったのだって。

まあ全体の中ではこの六人がいい線いってるけど

偉大な二人に比べたらまだまだや!って感じだったのかな(*^_^*)

今回結構うまく書けた!!!

「うぢ山」だけ失敗したな~・・・

なんて思ってたのですが

意外と書けてないなぁ・・・(意外とって・・)

ひらがなが続くと特に中心が揃わないんですよねぇ・・・

どうしたらちゃんと揃うのかなぁ・・・・

練習あるのみ!ですね!!(≧▽≦)b

※って思ってたら「うぢ山」を間違って「うじ山」って書いてた!!

字の上手下手以前の問題でした・・・(><)

・・ちょっとはいいとこ書いてテンションアップしとこう!

「庵」はなかなかカッコよく書けてる気がします!

「都」と「住」もなかなかかな・・・

「人」は左払いをもっとシッカリ書いたほうがいいですね!

ひらがなは・・「わが」がいい!

どうも「つ」と「し」が苦手です・・・

単純な線なのに・・書いていつも「あちゃ-」てなる(*>ω<*)ゞ

それと「と」が中心ずれるんですよねぇ・・・

まだまだ問題山積です!!

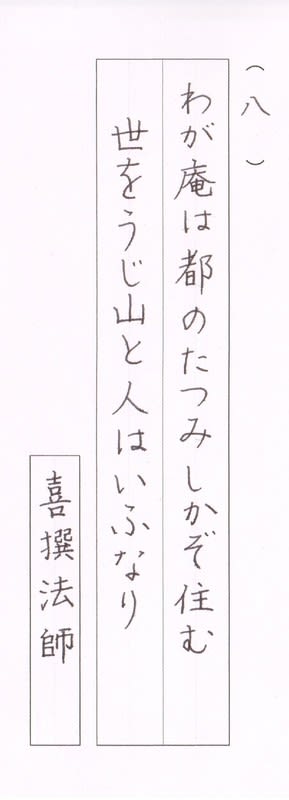

わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり 喜撰法師

歌意

私の庵は都の東南の宇治山にあって、このように心のどかに暮らしている。

なのに、私がこの世をつらいと思って「うぢ」山に住んでいるのだろうと

世間の人は言っているようだ

「うぢ山」は「宇治」と「憂し」の掛詞になっています。

世間では自分のことを、世の中を憂しと感じて隠棲しているように

言っているみたいだけど

私は何の憂いもなく心のどかに暮らしてるんだよ~

って感じで、世俗から離れて自由気ままに生きる楽しさと

ユーモアたっぷりに詠んだ、オシャレで明るい歌なのですね。

「しかぞすむ」の「しか」とは「このように」という意味で

「このように暮らしている」となるのですね。

てっきり「鹿が住んでる」・・だと思いました(><)

喜撰法師という方はもちろん私は知りませんでしたが

実際、宇治山の僧という以外経歴不明らしいです。

六歌仙の一人!

おお!今まで出てきた三十六歌仙より上な感じがする!

六歌仙は「古今和歌集」に記されているそうで

私も知ってる紀貫之さんが選んだのだそうです。

僧正遍照・在原業平・文屋康秀・喜撰法師・小野小町・大友黒主の六人。

百人一首は大友黒主以外が登場しています。

これから出てきますね^^

調べてみると紀貫之は、この六人を選んだくせに

結構ボロクソに批評してるのが面白かったです^^

彼にとっては柿本人麻呂と山部赤人が偉大な歌人だったのだって。

まあ全体の中ではこの六人がいい線いってるけど

偉大な二人に比べたらまだまだや!って感じだったのかな(*^_^*)

今回結構うまく書けた!!!

「うぢ山」だけ失敗したな~・・・

なんて思ってたのですが

意外と書けてないなぁ・・・(意外とって・・)

ひらがなが続くと特に中心が揃わないんですよねぇ・・・

どうしたらちゃんと揃うのかなぁ・・・・

練習あるのみ!ですね!!(≧▽≦)b

※って思ってたら「うぢ山」を間違って「うじ山」って書いてた!!

字の上手下手以前の問題でした・・・(><)

・・ちょっとはいいとこ書いてテンションアップしとこう!

「庵」はなかなかカッコよく書けてる気がします!

「都」と「住」もなかなかかな・・・

「人」は左払いをもっとシッカリ書いたほうがいいですね!

ひらがなは・・「わが」がいい!

どうも「つ」と「し」が苦手です・・・

単純な線なのに・・書いていつも「あちゃ-」てなる(*>ω<*)ゞ

それと「と」が中心ずれるんですよねぇ・・・

まだまだ問題山積です!!