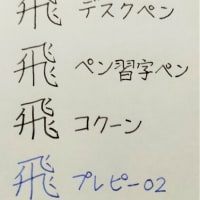

初めて万年筆で文字を練習しますので

書き方をネットで調べてみました。

ペンの持ち方は基本的に同じなのですが

ボールペンより寝かせて書くようです。

だいたい紙面と45度くらい。

そのためにはあまりペンの先を持たない、と。なるほど。

おお~これは結構寝てますね。

そしてあまり力を入れないこと。

万年筆というのは、力を入れなくても

ペン先を紙面につけるだけでもインクがでてくる構造だから、だそうです。

うーんこれは私にはなかなか難しいかも。

筆圧かなり強いのです(><)

でも、たしかにこの持ち方だとあまり力入らないかもしれません。

というか、持ってて手に違和感ありまくりです。

こんな状態で字がかけるのかしら・・と不安でした。

まあ、書いてみれば意外に手になじんで

あまり力を入れずに書けている気がします。

そしてペンを寝かせて力を入れずに書いている自分の手が

なんかうれしい。←ちょっと意味不明?

なんとなく「お、やるやん」という雰囲気を醸し出しています。

文字は全然書けてないんですけれど(><)

万年筆ってそういう、カッコよさがあると思うんです。

小学生の頃の先生が、万年筆でサラサラと文字を書かれていたのが

本当にカッコよく見えて。

そして、乾いたインクの濃淡・・・まさに大人の世界、と思えました。

こうして書いていると、私も大人になったんだな・・と実感します。

やっぱり万年筆っていいですよね!!

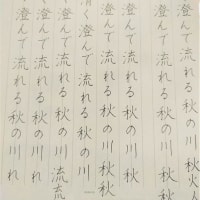

と、ささやかな感動に酔いしれながら、最初の歌を練習しました。

秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ 天智天皇

歌の意味は

「秋の田のほとりにある仮小屋は、屋根を葺いた苫の編み目が粗いので

私の衣の袖は露に濡れていくばかりである」

という、農民の苦労を詠んだ歌で

「農作業のつらさというよりは、晩秋のわびしい静寂を美ととらえたもの」だそうです。

天皇が農民の苦労を思い描けるのかなぁ・・と思っていたら

どうももともと万葉集にあった「詠み人知らず」から伝わった説が有力のようです。

天智天皇が尊敬された人物であったことから

農民の労苦を理解できる、理想的な天皇だったという姿を重ね合わせたものか、と。

面白いですね。少しずつ変化しながら伝わるうちに

「いい歌だからこの人が詠んだってことにしちゃえ!」ってなったんですね^^

この歌を一番に持ってきたというのは編者・藤原定家の敬意の表れとか。

やっぱり尊敬された人だったんですね。

天智天皇といえば大化の改新、ですね。

私は昔読んだ、大和和紀さんの「天の果て地の限り」というコミックで

天智天皇(中大兄皇子)より天武天皇(大海人皇子)が好きだったなぁ・・

額田王をめぐる二人の攻防がよかった・・

と何十年前の思い出もよみがえったりして。

わ~、年がばれる!!

ほかの歌で「わが衣手に雪は降りつつ」ってありましたよね?

それといつもごっちゃになってたんですが

歌の意味をちゃんと理解したので

これでもう間違わなくてすみそうです^^

歌の意味や背景などは

私の持っている「原色小倉百人一首」(文英堂)を参考にさせていただいています

(10年以上前に買った本です!)

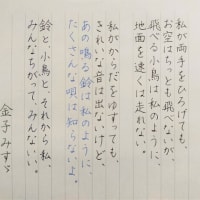

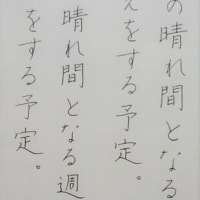

さて、結構がんばって練習したので、なにか成果をまとめておきたいなと思い

自分の手習い帳を作ってみました。

クリアファイルに入れていくだけですが。

↑表紙まで作ったりして^^

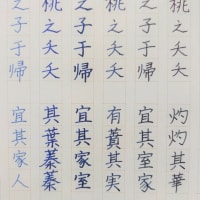

こんな感じで全百首書いていこうかなと。

うーん・・・書いてる時はなかなかキレイに書けた!て思ったのですが

こうして見てみると、ダメダメですね。

一つ一つの文字よりも、バランスが悪いのかなぁ・・・

最後の「つつ」が気持ち悪い・・・

あと「天智天皇」はお手本がないので自己流です。

うーん・・まだまだです。当然ですが。

でも、インクの濃淡は少しでてて、ニンマリ^^いいなぁ・・・

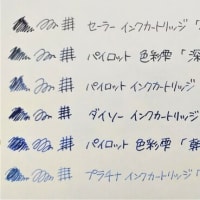

できればやっぱり青のインクで書きたいな!

買おうかな・・・・と思案中。

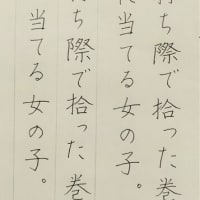

「を」という字が苦手で、どうしてもカッコよく書けないんです。

で、その後、著者の鈴木栖鳥さんのツイッターに

書き方を解説されているのを発見!!

ちょっとこれでまた練習してみます。

鈴木栖鳥さんのツイッターは、万年筆の文字が満載で

役立つ情報や解説もたくさんで

とても見ごたえあります!早速フォロー!!!

とにもかくにも、自己流ではありますが

万年筆の文字も練習していきたいと思っています。

書き方をネットで調べてみました。

ペンの持ち方は基本的に同じなのですが

ボールペンより寝かせて書くようです。

だいたい紙面と45度くらい。

そのためにはあまりペンの先を持たない、と。なるほど。

おお~これは結構寝てますね。

そしてあまり力を入れないこと。

万年筆というのは、力を入れなくても

ペン先を紙面につけるだけでもインクがでてくる構造だから、だそうです。

うーんこれは私にはなかなか難しいかも。

筆圧かなり強いのです(><)

でも、たしかにこの持ち方だとあまり力入らないかもしれません。

というか、持ってて手に違和感ありまくりです。

こんな状態で字がかけるのかしら・・と不安でした。

まあ、書いてみれば意外に手になじんで

あまり力を入れずに書けている気がします。

そしてペンを寝かせて力を入れずに書いている自分の手が

なんかうれしい。←ちょっと意味不明?

なんとなく「お、やるやん」という雰囲気を醸し出しています。

文字は全然書けてないんですけれど(><)

万年筆ってそういう、カッコよさがあると思うんです。

小学生の頃の先生が、万年筆でサラサラと文字を書かれていたのが

本当にカッコよく見えて。

そして、乾いたインクの濃淡・・・まさに大人の世界、と思えました。

こうして書いていると、私も大人になったんだな・・と実感します。

やっぱり万年筆っていいですよね!!

と、ささやかな感動に酔いしれながら、最初の歌を練習しました。

秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ 天智天皇

歌の意味は

「秋の田のほとりにある仮小屋は、屋根を葺いた苫の編み目が粗いので

私の衣の袖は露に濡れていくばかりである」

という、農民の苦労を詠んだ歌で

「農作業のつらさというよりは、晩秋のわびしい静寂を美ととらえたもの」だそうです。

天皇が農民の苦労を思い描けるのかなぁ・・と思っていたら

どうももともと万葉集にあった「詠み人知らず」から伝わった説が有力のようです。

天智天皇が尊敬された人物であったことから

農民の労苦を理解できる、理想的な天皇だったという姿を重ね合わせたものか、と。

面白いですね。少しずつ変化しながら伝わるうちに

「いい歌だからこの人が詠んだってことにしちゃえ!」ってなったんですね^^

この歌を一番に持ってきたというのは編者・藤原定家の敬意の表れとか。

やっぱり尊敬された人だったんですね。

天智天皇といえば大化の改新、ですね。

私は昔読んだ、大和和紀さんの「天の果て地の限り」というコミックで

天智天皇(中大兄皇子)より天武天皇(大海人皇子)が好きだったなぁ・・

額田王をめぐる二人の攻防がよかった・・

と何十年前の思い出もよみがえったりして。

わ~、年がばれる!!

ほかの歌で「わが衣手に雪は降りつつ」ってありましたよね?

それといつもごっちゃになってたんですが

歌の意味をちゃんと理解したので

これでもう間違わなくてすみそうです^^

歌の意味や背景などは

私の持っている「原色小倉百人一首」(文英堂)を参考にさせていただいています

(10年以上前に買った本です!)

さて、結構がんばって練習したので、なにか成果をまとめておきたいなと思い

自分の手習い帳を作ってみました。

クリアファイルに入れていくだけですが。

↑表紙まで作ったりして^^

こんな感じで全百首書いていこうかなと。

うーん・・・書いてる時はなかなかキレイに書けた!て思ったのですが

こうして見てみると、ダメダメですね。

一つ一つの文字よりも、バランスが悪いのかなぁ・・・

最後の「つつ」が気持ち悪い・・・

あと「天智天皇」はお手本がないので自己流です。

うーん・・まだまだです。当然ですが。

でも、インクの濃淡は少しでてて、ニンマリ^^いいなぁ・・・

できればやっぱり青のインクで書きたいな!

買おうかな・・・・と思案中。

「を」という字が苦手で、どうしてもカッコよく書けないんです。

で、その後、著者の鈴木栖鳥さんのツイッターに

書き方を解説されているのを発見!!

ちょっとこれでまた練習してみます。

鈴木栖鳥さんのツイッターは、万年筆の文字が満載で

役立つ情報や解説もたくさんで

とても見ごたえあります!早速フォロー!!!

とにもかくにも、自己流ではありますが

万年筆の文字も練習していきたいと思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます