名にし負はば いざ言問はむ都鳥 わが思ふ人はありやなしやと

言わずと知れた、色男在原業平の古今和歌集の選歌である。

ここから【言問団子】の名前が付き、その近辺が俗に「言問ケ岡」と呼ばれるようになり、業平が祀られました。

そこに架けられた橋が言問橋。言問橋を通る道が言問通り。

そして言問通りのフリーペーパーが【言問散歩】です。

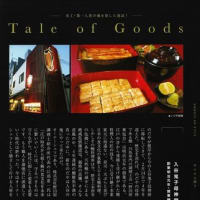

2017年春号の「mono語り Tale of Goods」欄に、入谷鬼子母神門前のだやの記事を掲載いたしました。移転再開業4周年を迎えたのだやの昨日・今日・明日をご紹介しています。

のだやの店頭にも置いてありますので、是非お手に取って戴ければと存じます。

次回お持ちになって頂ければ、心ばかりのプレゼントを進呈するクーポンも付いていますので、是非ご利用ください。

【掲載記事採録】

入谷鬼子母神門前のだや

創業明治元年・関東鰻料理人総本家直営店

のだやが根岸から今の入谷鬼子母神前に移転してきて、2月14日で4年を迎える。

歴史を辿れば、のだやの母体である鰻・川魚専門の調理士会「野田屋東庖会」は明治元年の創業である。

江戸の昔から連綿と受け継がれた鰻料理人の匠の技を、今に受け継ぐ本家家元に相違ない。

寿司・天ぷらと並び日本の食文化の象徴と云える鰻料理。しかしその鰻料理界は今、歴史上未曽有の危機にある。

天然鰻の減少による絶滅危惧種認定、価格の高騰。そんな逆風の中、4年連続の鰻稚魚不漁の真っただ中に、新生のだやは入谷の地にやって来たのだ。

オーナーシェフであり、株式会社野田屋調理士紹介所代表の江部惠一氏は

「江戸時代から続く鰻の食文化を未来に繋いでいくには、守るべきものは守りながら、時代に即した変革も必要です。

もう職人を蒲焼店に派遣していく時代は終わった。今はオーナーシェフとして独立して行ける人材を育てなければならない」と云う。

その為に、今までは主役である蒲焼店を支える黒子的な存在だった「のだや」を表舞台に据え、自ら鰻料理界の頂点に挑む。

そんな気概に溢れたのだやの快進撃は、皆様もTVや雑誌などでご覧になられているのではないだろうか。

鰻は日本初のブランド鰻と云われる幻の鰻「きょうすい」、そして10年前から江戸前の鰻蒲焼に合うように、餌や飼育方法も産地と二人三脚で作り上げた、三河一色産の匠の鰻「かねみつ」を使用。

同じ鰻を使っても、こうまで違うのか!と驚かれる匠の技で、世の鰻通を呻らせている。

江戸の伝統の鰻と云えば、その真骨頂は、素焼きした鰻を蒸して、その後本焼きするふわふわとろとろの鰻蒲焼だ。

ところがのだやでは、関西風の生から強火で一気に焼き上げる地焼きの鰻料理にも力を入れている。

ふわふわの関東風。パリパリの関西風。この火加減も焼きのテクニックも全く違う鰻を焼き分けてみせるのが、今年より販売を開始した「いりや御膳」だ。

野田屋流の匠の技の見せ所と云えるであろう。

代表の江部惠一氏は云う。「ただ美味しい鰻を提供するだけならば、野田屋東庖会の一流の板前を連れて来て仕事させれば良いのです。

しかし未来の鰻業界を考えると、後進の育成と云う大仕事がある。まだまだ楽は出来ません。」

厳しい指導の下、のだやを巣立つ若き人材に期待すると共に、いつまでも現役でその雄姿を見せていただきたいものである。

言わずと知れた、色男在原業平の古今和歌集の選歌である。

ここから【言問団子】の名前が付き、その近辺が俗に「言問ケ岡」と呼ばれるようになり、業平が祀られました。

そこに架けられた橋が言問橋。言問橋を通る道が言問通り。

そして言問通りのフリーペーパーが【言問散歩】です。

2017年春号の「mono語り Tale of Goods」欄に、入谷鬼子母神門前のだやの記事を掲載いたしました。移転再開業4周年を迎えたのだやの昨日・今日・明日をご紹介しています。

のだやの店頭にも置いてありますので、是非お手に取って戴ければと存じます。

次回お持ちになって頂ければ、心ばかりのプレゼントを進呈するクーポンも付いていますので、是非ご利用ください。

【掲載記事採録】

入谷鬼子母神門前のだや

創業明治元年・関東鰻料理人総本家直営店

のだやが根岸から今の入谷鬼子母神前に移転してきて、2月14日で4年を迎える。

歴史を辿れば、のだやの母体である鰻・川魚専門の調理士会「野田屋東庖会」は明治元年の創業である。

江戸の昔から連綿と受け継がれた鰻料理人の匠の技を、今に受け継ぐ本家家元に相違ない。

寿司・天ぷらと並び日本の食文化の象徴と云える鰻料理。しかしその鰻料理界は今、歴史上未曽有の危機にある。

天然鰻の減少による絶滅危惧種認定、価格の高騰。そんな逆風の中、4年連続の鰻稚魚不漁の真っただ中に、新生のだやは入谷の地にやって来たのだ。

オーナーシェフであり、株式会社野田屋調理士紹介所代表の江部惠一氏は

「江戸時代から続く鰻の食文化を未来に繋いでいくには、守るべきものは守りながら、時代に即した変革も必要です。

もう職人を蒲焼店に派遣していく時代は終わった。今はオーナーシェフとして独立して行ける人材を育てなければならない」と云う。

その為に、今までは主役である蒲焼店を支える黒子的な存在だった「のだや」を表舞台に据え、自ら鰻料理界の頂点に挑む。

そんな気概に溢れたのだやの快進撃は、皆様もTVや雑誌などでご覧になられているのではないだろうか。

鰻は日本初のブランド鰻と云われる幻の鰻「きょうすい」、そして10年前から江戸前の鰻蒲焼に合うように、餌や飼育方法も産地と二人三脚で作り上げた、三河一色産の匠の鰻「かねみつ」を使用。

同じ鰻を使っても、こうまで違うのか!と驚かれる匠の技で、世の鰻通を呻らせている。

江戸の伝統の鰻と云えば、その真骨頂は、素焼きした鰻を蒸して、その後本焼きするふわふわとろとろの鰻蒲焼だ。

ところがのだやでは、関西風の生から強火で一気に焼き上げる地焼きの鰻料理にも力を入れている。

ふわふわの関東風。パリパリの関西風。この火加減も焼きのテクニックも全く違う鰻を焼き分けてみせるのが、今年より販売を開始した「いりや御膳」だ。

野田屋流の匠の技の見せ所と云えるであろう。

代表の江部惠一氏は云う。「ただ美味しい鰻を提供するだけならば、野田屋東庖会の一流の板前を連れて来て仕事させれば良いのです。

しかし未来の鰻業界を考えると、後進の育成と云う大仕事がある。まだまだ楽は出来ません。」

厳しい指導の下、のだやを巣立つ若き人材に期待すると共に、いつまでも現役でその雄姿を見せていただきたいものである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます