【記憶ハック!】「一発記憶!勉強術」椋木修三より

合格するための勉強

⇒合格するためには「トップを狙う必要はない」

⇒範囲を全部覚えるのはムダで、試験や資格に必要な部分だけ覚えればよい

⇒「試験は要領」であり、要領の「つかみ」が悪いと、頭のよい人でも勉強が進まず、合格しない

●テキストの選び方

⇒「心の負担度」から考えると、テキスト類の選定基準は「薄くてわかりやすいもの」

⇒見るだけで負担になりそうなほどぶ厚いけれど、内容はよくわかり、自分の弱点を克服するのに最適な参考書があったとしたら、カッターで分解する

⇒科目ごとに中心となる一冊を選べなければ、その時点で勝負は負け

●アクション法

⇒テキストを見ながらでいいから、他人に感情を込めながら説明する

⇒役者は台詞を忘れてしまっても、アクションをすると、忘れていた台詞がよみがえる

⇒つまり、言葉をイメージや動きで表現することで、頭の中により強く印象づける

●機械的勉強法

⇒わからないところ、気になるところがあっても、サラサラとスピード第一に読み進める

⇒ただし、「速読」ではなく「熟読」

⇒繰り返し読むことで、理解と記憶の固定化を図ろうとするもの

■プラス思考の儀式を決める

⇒プラス思考を保つには「儀式」の習慣が有効

⇒ある中小企業診断士の試験勉強中の儀式

・過去問題を徹底的にやる

・毎朝「中小企業診断士に必ず合格する」と言う

⇒紙に「私は○○○試験に必ず合格する」と書いた紙を貼って、出かける時、それを口に出す

■難しいことの覚え方

●整理する

⇒記憶する上で大切なのは、「記憶しようとする前に、記憶しやすくするために整理する」こと

⇒テキストの中で、一番整理されているのは「目次」であり、目次を覚えるところから攻略する

⇒目次や項目がない文章の場合は、「要するに~」でまとめる

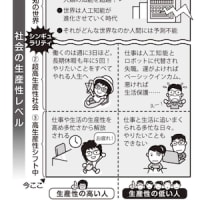

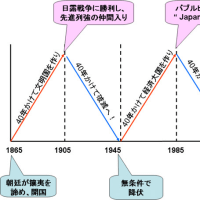

⇒文章を図や表にするのも、整理術であり、効率よく覚えることができる

●答案の修整の仕方

⇒小論文の答え合わせをする時は、消しゴムで消さず、赤ペンで、消したり、正解を書き足すこと

⇒模範解答を書き写す練習で、必要な用語や言い回しを知らず知らずのうちに身につけることができる

●忘れることを肯定する

⇒記憶する過程においては、「忘れるからおぼえられる」と言ってもよい

⇒1回目は一発記憶するつもりで、しっかり記憶するようにする

⇒2回目で忘れていた場合、1回目の時どういうことを、どういうやり方(イメージ)でおぼえようとしたかを再確認する

⇒このとき、1回目の時のイメージをキチっと蘇生させないと、3回目以降も同じ過ちをすることになる

⇒以後、手順は同じだが、だんだん時間がかからなくなり、記憶が定着する

⇒できれば、1回目をおぼえたら即寝て、24時間後におぼえ方の確認をするのがコツ

■その他勉強法

●「たら勉強法」

⇒「この試験に合格したら~をする」のように、合格したあと、自分に与えられるインセンティブを明快にして勉強すること

⇒大それた夢でなく、目先の欲望であってよい

●「塵つも勉強法」

⇒隙間時間を利用した、超短時間の勉強法

⇒「子どもを保育園に送るバス停で待っている時間に電子辞書で語彙を増やす」

⇒「台所の片付けの時間に、英文を書いた紙を目の前の壁にピンアップして英語力増強」

●「こま切れ勉強法」

⇒まとまった時間をこまかく切って使う勉強法

⇒こま切れ勉強法で大切なのは、記憶する量を決めて始めること

⇒「何分間かかってもよい」と言われるとなかなか覚えられないが、締め切りを決めると、集中力とともに記憶力も高まる

●スラスラ読み

⇒黙読なら、ごまかせるのでつっかえることなく読める文章でも、声に出すと必ずと言っていいほどつっかえる

⇒発音するということは、一字一句に注意が払われるということであり、注意を払えば記憶の定着は促進される

⇒ただし、つっかえずにスラスラ読みができるようになるまでは、覚えようとしないこと

●昨日再生術

⇒普段から「思い出す習慣」をつけることが、記憶の再生につながる

⇒「昨日の朝ごはん」「昨日の午前中なにをしたか」「昨日の昼食はどこで何を食べたか」等々の「再生練習」を朝の通勤途中などに1週間続ける

⇒すると「思い出そう」という意識が強くなり、再生グセがつくので、勉強した後も「思い出そう」という意識が芽生える

■気分転換の10の方法(抜粋)

●部屋を片付ける

●部屋の香りをよくする

●部屋に自然音を流す

●勉強前に呼吸法で息を整える

合格するための勉強

⇒合格するためには「トップを狙う必要はない」

⇒範囲を全部覚えるのはムダで、試験や資格に必要な部分だけ覚えればよい

⇒「試験は要領」であり、要領の「つかみ」が悪いと、頭のよい人でも勉強が進まず、合格しない

●テキストの選び方

⇒「心の負担度」から考えると、テキスト類の選定基準は「薄くてわかりやすいもの」

⇒見るだけで負担になりそうなほどぶ厚いけれど、内容はよくわかり、自分の弱点を克服するのに最適な参考書があったとしたら、カッターで分解する

⇒科目ごとに中心となる一冊を選べなければ、その時点で勝負は負け

●アクション法

⇒テキストを見ながらでいいから、他人に感情を込めながら説明する

⇒役者は台詞を忘れてしまっても、アクションをすると、忘れていた台詞がよみがえる

⇒つまり、言葉をイメージや動きで表現することで、頭の中により強く印象づける

●機械的勉強法

⇒わからないところ、気になるところがあっても、サラサラとスピード第一に読み進める

⇒ただし、「速読」ではなく「熟読」

⇒繰り返し読むことで、理解と記憶の固定化を図ろうとするもの

■プラス思考の儀式を決める

⇒プラス思考を保つには「儀式」の習慣が有効

⇒ある中小企業診断士の試験勉強中の儀式

・過去問題を徹底的にやる

・毎朝「中小企業診断士に必ず合格する」と言う

⇒紙に「私は○○○試験に必ず合格する」と書いた紙を貼って、出かける時、それを口に出す

■難しいことの覚え方

●整理する

⇒記憶する上で大切なのは、「記憶しようとする前に、記憶しやすくするために整理する」こと

⇒テキストの中で、一番整理されているのは「目次」であり、目次を覚えるところから攻略する

⇒目次や項目がない文章の場合は、「要するに~」でまとめる

⇒文章を図や表にするのも、整理術であり、効率よく覚えることができる

●答案の修整の仕方

⇒小論文の答え合わせをする時は、消しゴムで消さず、赤ペンで、消したり、正解を書き足すこと

⇒模範解答を書き写す練習で、必要な用語や言い回しを知らず知らずのうちに身につけることができる

●忘れることを肯定する

⇒記憶する過程においては、「忘れるからおぼえられる」と言ってもよい

⇒1回目は一発記憶するつもりで、しっかり記憶するようにする

⇒2回目で忘れていた場合、1回目の時どういうことを、どういうやり方(イメージ)でおぼえようとしたかを再確認する

⇒このとき、1回目の時のイメージをキチっと蘇生させないと、3回目以降も同じ過ちをすることになる

⇒以後、手順は同じだが、だんだん時間がかからなくなり、記憶が定着する

⇒できれば、1回目をおぼえたら即寝て、24時間後におぼえ方の確認をするのがコツ

■その他勉強法

●「たら勉強法」

⇒「この試験に合格したら~をする」のように、合格したあと、自分に与えられるインセンティブを明快にして勉強すること

⇒大それた夢でなく、目先の欲望であってよい

●「塵つも勉強法」

⇒隙間時間を利用した、超短時間の勉強法

⇒「子どもを保育園に送るバス停で待っている時間に電子辞書で語彙を増やす」

⇒「台所の片付けの時間に、英文を書いた紙を目の前の壁にピンアップして英語力増強」

●「こま切れ勉強法」

⇒まとまった時間をこまかく切って使う勉強法

⇒こま切れ勉強法で大切なのは、記憶する量を決めて始めること

⇒「何分間かかってもよい」と言われるとなかなか覚えられないが、締め切りを決めると、集中力とともに記憶力も高まる

●スラスラ読み

⇒黙読なら、ごまかせるのでつっかえることなく読める文章でも、声に出すと必ずと言っていいほどつっかえる

⇒発音するということは、一字一句に注意が払われるということであり、注意を払えば記憶の定着は促進される

⇒ただし、つっかえずにスラスラ読みができるようになるまでは、覚えようとしないこと

●昨日再生術

⇒普段から「思い出す習慣」をつけることが、記憶の再生につながる

⇒「昨日の朝ごはん」「昨日の午前中なにをしたか」「昨日の昼食はどこで何を食べたか」等々の「再生練習」を朝の通勤途中などに1週間続ける

⇒すると「思い出そう」という意識が強くなり、再生グセがつくので、勉強した後も「思い出そう」という意識が芽生える

■気分転換の10の方法(抜粋)

●部屋を片付ける

●部屋の香りをよくする

●部屋に自然音を流す

●勉強前に呼吸法で息を整える