上の写真は東京オペラシティコンサートホール

2017年12月21日、東京・新宿区の東京オペラシティシティコンサートホールで開催された

キエフ国立フィルハーモニー交響楽団の演奏会を聴きに行った時の出来事である。

S席のチケット代金は1万円、外国のオーケストラの演奏会のチケット代にしては比較的安いけれど、

それでも大枚1万円支払って東京まで聴きに行ったクラシックファンは多いだろう。

その演奏会が始まって最初に演奏されたチャイコフスキー作曲の「くるみ割り人形」抜粋を

うっとりしながら聴いていると、なんと、前列に座っているアラサーとおぼしき女性が

2拍子の曲では行進曲風に、3拍子の曲では舞踏会のワルツ風に首を縦に振る。

その女性の後ろに座っている私としては、せっかく心の中で拍子をとり、

うっとりと聴き惚れていたのに素敵なコンサートの雰囲気が台なしだ。

「くるみ割り人形」の次に演奏されたのは、チャイコフスキー作曲のヴァイオリン協奏曲。

その曲が始まっても相変わらずアラサー女性の首振り運動は止まらない。

最後に演奏されるチャイコフスキー作曲の交響曲第5番が始まる前の休憩時間に、

ホールの最後列に何をしているかわからないが、大勢の客席案内掛といった風情の女性がが立っているので、

そのうちの1人に向かって「第**列第**番の席に座っている女性」の「首ふり」を注意してくださいと伝えた。

そのアラサーの女性は、首振りのほか、ホールの入り口で配られたコンサート案内ちらしをうちわ代わりに

ばたばた音を立ててあおいでいるで、そのことも首振りのこととあわせて客席案内掛の女性に伝えた。

その時の客席案内掛が私に言った言葉には「開いた口がふさがらない」のである。

その「言葉とは」、「客席は暑いですか!」である。

暑い寒いの問題ではない、と大きな声を出しそうになった私である。

結局、演奏会が終わるまで、アラサー女性の首振り運動とうちわばたばたは止まなかった。

このホールの客席案内掛の女性たちは何のためにホールの最後列に控えていたのか?

上の写真は横浜のみなとみらいホール。

このホールの客席案内掛の女性の立ち居振る舞いは、お客に向かって上から目線で仕事をしている。

いかにもお役所仕事的なやり方でお客を指導している感じなのだ。

コンサートホールの客席案内掛の女性たちはみなそのような偉そうな振る舞いをするのか?

2017年12月21日、東京オペラシティコンサートホールで開催されたキエフ国立

フィルハーモニー交響楽団の演奏会を聴きに行った。

当日のプログラムの最初は年の瀬らしく、チャイコフスキー作曲のバレー組曲

くるみ割り人形から抜粋。

次にヴァイオリン独奏者に大谷康子を迎えチャイコフスキー作曲のヴァイオリン

協奏曲。休憩をはさんで最後にチャイコフスキー作曲の交響曲第5番が演奏された。

指揮者・ニコライ・ジャジューラの素晴らしい指揮により、第1楽章が勇壮に奏で

られ、第2楽章の演奏に移るまでのひととき、指揮者は演奏の余韻に浸って指揮棒を

抱えてやや下向きに、しかし正面を向いて第2楽章の演奏に入ろうとしたとき、

客席からかなり多くの人が拍手をやり始めたのだ。

この時、ジャジューラは指揮台でさすがにちょっとムッとした感じで客席を振り返り

返ったのである。

指揮者・ニコライ・ジャジューラ

外国のオーケストラの演奏会を高いチケット代を払って聴きにきた人たちなのだが、

クラシックのコンサートで、交響曲なら楽章と楽章の間には拍手をやらないという

習慣というかルールというかマナーを知らない人が多かったようだ。

温厚な人柄として知られるニコライ・ジャジューラがさすがに驚いたような

顔つきで客席のほうを振り返ったのには、日本のクラッシックファンとして

少々恥ずかしい思いをしたのだ。

2017年12月21日、東京オペラシティコンサートホールで開催された

キエフ国立フィルハーモニー交響楽団の演奏を聴きに行った。

演奏会の後、玄関ホールで売っていた同オーケストラのCDを買い、

そのジャケットの裏に指揮者のニコライ・ジャジューラにサインを

してもらった(右の写真がジャジューラのサイン)。

左の写真は買ったCDのジャケットで2005年に同オーケストラが初めて

日本にやってきた時に東京・墨田区のすみだトリフォニーホールで

ライブ録音したもの。

演奏曲目はチャイコフスキー作曲の交響曲第6番ロ短調作品74「悲愴」

(2,005年11月23日録音)と交響曲第2番ハ短調作品17「ウクライナ」

(2,005年11月22日録音)の2曲が入っている。

指揮者のニコライ・ジャジューラは1961年キエフ生まれの56歳。

1987年東京国際、88年ブダペスト国際各指揮コンクールで受賞。

1996年キエフ国立フィルハーモニー交響楽団音楽監督に就任。

以来、20年以上にわたって同オーケストラを指揮している。

ジャジューラの温かく誠実な人柄はオーケストラの団員をはじめ

聴衆を魅了している。

ステージのジャジューラの好もしいお人柄は、客席の私たちにも

伝わってきた。

日ウクライナ外交関係樹立

25周年記念

キエフで大成功を収めた

大谷康子と東欧最高のオーケストラ

チャイコフスキー

バレー音楽「くるみ割り人形」より

ヴァイオリン協奏曲ニ長調

交響曲第5番ホ短調

華麗なる音色、歌うヴァイオリン

大谷康子

キエフ国立フィルハーモニー交響楽団

上記はこのコンサートのチラシに書いてあった内容。

(左の写真を見れば分かることですが)

ヴァイオリニスト・大谷康子ファンが大勢来場していた。

クラシックファンにも“追っかけ“っていうのがいるようで、

大谷康子がサインする机にどっと人が集まっていた。

手元のチラシによると、大谷康子は今年デビュー42周年迎えた人気・実力とも日本を代表する

ヴァイオリニスト、と書いてある。

肩書は、東京音楽大学教授、東京芸術大学講師ほか。

生年月日は非公表ですがデビュー42年ですから60歳くらいでしょう。

ステージの彼女は愛嬌たっぷりで、衣装のドレスのリボンをオーケストラのメンバーに向かって

ひらひらさてにこやかにステージをさがっていった。

ちらしに謳うとおり、実力ナンバーワンの演奏を披露し、チャイコフスキーのVn.コンチェルトの

長い第一楽章を熱演したところで、客席からおもわず大きな拍手が沸き上がった。

これには大谷康子も少しとまどったようで、というのは、日本のクラシックファンはコンチェルトの

の場合、三つの楽章をすべて弾き終わったところで拍手をするという、習慣というかルールを守る。

だいぶ前に聞いた話ですが、アメリカでは例えば4楽章を持つ交響曲の第一楽章が終わったところで、

拍手をする。

これは新大陸で文化の歴史が浅いアメリカだから、という、多少軽蔑のまなこでアメリカのコンサート

の様子を報告する日本の“文化人“のコラムを読んだ記憶がある。

さて、きょうの聴衆はかつてのアメリカ人のような無教養な人が多かったのでしょうか?

ウクライナから訪れたキエフ国立フィルハーモニー交響楽団。

ウクライナとはどんな国なのか?

外務省のホームページによると、ウクライナの正式国名は

「ウクライナ」で共和制とのこと。

人口は4,260万人(2016年 世界銀行)。

ウクライナといえば、1986年4月26日、当時、ソ連に属していた

ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所事故のこと。

死者4,000人 (IAEA公式見解、異論有)、負傷者数不明。

強制移住等は数十万人以上とされている。

肝心の演奏会は、指揮者・ニコライ・ジャジューラが素晴らしかった。

ウクライナの地図の出典:旅行のとも、ZenTech

私とウクライナの縁は、2004年5月14日から6月9日までの27日間、ルーマニアとブルガリアを旅した時、

ルーマニア東北部の街、スチャバから車をチャーターして西北部の街シゲットに移動した際、車の右手の

窓からチェルノブイリ原発の跡地を見たことが思い出される。

ちなみに、スチャバからシゲットまでの車のチャーター料金は4人で1台に乗り4,500,000Lei、16,000円

だった。1人4,000円でほぼ1日かけてルーマニアの北辺を移動した。

2017年12月21日、東京オペラシティコンサートホールで開催された

キエフ国立フィルハーモニー交響楽団の演奏会を聴きに行った。

このコンサートは「日ウクライナ外交関係樹立25周年記念」と銘打

った演奏会で、まず、驚いたのは日本とウクライナが外交関係を結

んでからまだわずか25年しか経っていないということだった。

外務省のホームページによると、日本がウクライナを国家として承認

したのは1991年12月28日、外交関係を結んだのは1992年1月26日。

1945-1989年の44年間続いた東西冷戦は、1989年ベルリンの壁崩壊

により終結し、ソ連邦に属していたウクライナは1991年、ソ連崩壊

に伴い独立した。

その翌年に日本はウクライナと外交関係を結んだということになる。

ウクライナに関する最近のニュースは、今年からクリスマスを西欧と

同じように12月25日に祝うようになったこと。

(ちなみに、ロシアはクリスマスを1月7日に祝っている)

もうひとつ、アメリカがウクライナに武器を供与するというニュースに

ロシアが反発していると報じられたこと。

肝心の演奏会は、弦楽器が特に素晴らしい演奏を聴かせてくれた。

横浜市鶴見区民文化センター、サルビアホール、

「音楽ホール」という長い名前の会場で開かれた

ナチュラルホルンリサイタルを聴きに行った。

“古楽の興(たのしみ)”と名付けられたシリーズの

第1回は、大貫ひろしのナチュラルホルン、

Vn.髙木聡、P.前田美恵子の3人が演奏。

サルビアホールは定員100人の小さな会場。

入場料は3,000円で客の入りは90%ほど。

小さな会場で演奏されたテレマン(1681~1767)の

協奏曲ヘ長調などのあと、最後に良く知られた

ブラームスのホルン三重奏曲変ホ長調を楽しんだ。

めったに聞く機会のないナチュラルホルンの演奏の

難しさと面白さを充分楽しんだ。

水星交響楽団は一橋大学管弦楽団の出身者を中心に

結成されたアマチュア・オーケストラである。

定期演奏会開催の案内が届くので毎回聴きに行く。

いつも意欲的なプログラムを組むこの楽団の

姿勢には驚くとともに尊敬の念を抱く。

今回の演奏曲目は・・・・、

エリック・サティの「パラード」

アルベール・ルーセルの「バッカスとアリアーヌ」

ストラヴィンスキーの「火の鳥」全曲。

「火の鳥」の演奏は格別に優れ、楽団員の技量も

素晴らしく、聴き終わって感動した。

(打楽器奏者の演奏は素晴らしかった)

オーケストラにおける打楽器の役割の重要性を

改めて感じた演奏会だった。

上の写真はNHK・TV放送を我が家で撮ったもの。

毎年、元旦のウイーンフィルのニューイヤーコンサートをNHK・TVで観る(聴く)。

今年のニューイヤーコンサートの話題は35歳のベネズエラ出身の指揮者、ドォウダメルさんが指揮をしたことだ。

いつものように楽しくワルツ、ポルカなどを聴いて楽しんだが、

最近の毎日新聞のコラム「発信箱」(論説委員・福本容子氏)の書いたものを読むと、

1939年の大晦日、オーストリアを併合したナチス・ドイツは音楽を政治宣伝に利用しようと考え、

ウイーンフィルの楽団員の半数がナチスの党員に、ユダヤ系の13人の楽団員が追放され、うち5人が

収容所で命を奪われたそうで、これが公になったのは4年ほど前のことで、私たちが知らなかったのも無理もない。

アマチュアオーケストラ“水星交響楽団”は意欲的な

プログラムを組むことが魅力だ。

今回はバッハの幻想曲とフーガハ短調(BMW537)

(エルガーの編曲による)を大木麻理のオルガンで。

それと、ヒンデミットのウエーバーの主題による

交響的変容。

3曲目はエルガーの独創主題による変奏曲「エニグマ」

(ホグウッド校訂によるベーレンライター原典版)

曲目を見ただけで、聴衆はあまり多くないだろうと

予想したが、やっぱり、いつもの定期演奏会に

比べて客席に空席が目立った。

英国の作曲家、エルガーの曲は英国らしさがあふれ、

日本人が聞きなれたドイツ音楽とは一味違うものが

ある。

このオーケストラの技量はアマチュアオーケストラの中では最高峰と思う。

社会人のメンバーがこれだけ上手に演奏するのは7人のトレーナーご努力が

実ったものであろう。

中でもティンパニーを担当した2人の奏者はいつものことながら素晴らしかった。

サマーコンサートだから暑い季節に開催されるのはわかっているが

その暑さの中を大勢のお客さんが鎌倉芸術館を訪れているの見て

クラシック音楽ファンの数が多いのにあらためて驚いた。

プログラムの最初の曲はモーツアルトの交響楽曲第35番。

アマチュアのオーケストラの場合、最初に演奏する曲は

まだ緊張していて音が“フニャフニャ”した感じだが、

きょうも、音が前に出てこないというう印象で、やはり

モーツアルトを上手に演奏するのは大変なのだと思った。

2曲目、3曲目とプログラムが進むにつれ、また、曲目が

賑やかなものになったせいか、多少のあらは目立たなく、

最後の曲目、ホルストの「惑星」の中から「火星」と「木星」

では華やかに演奏会を終えることができた、

というのが私の感想である。

先週の木曜日、6月30日の夜、東京・新宿文化センターで

行われた早稲田大学交響楽団のコンサートを聴きに行った。

アマチュアオーケストラのコンサートにもかかわらず

会場は満席だった。

大学のOB・OGや関係者も多いと思うが、そのほか

このオーケストラのファンも多いのだろう。

演奏された曲目の一つのブルッフのヴァイオリン

協奏曲第1番の独奏者はこのオーケストラの主席奏者、

田中美聡さん。

3歳からヴァイオリンを弾き始めたそうで、

現在、早稲田大学教育学部理学科生物学専修の

4年生で統合細胞生物学研究室所属であると

紹介されている。

アマチュアとはいえあまりにも素晴らしい演奏ぶりに

大いに感激した。

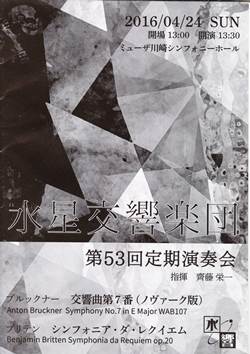

ブリテン作曲の「シンフォニア・ダ・レクイエム」と

ブルックナー作曲の「交響曲第7番ノヴァーク版が

演奏された。

1984年に一橋大学交響楽団の出身者を中心に結成された

水星交響楽団は、アマチュアオケにもかかわらず、意欲的に

大作を演奏曲目に取り上げることで知られる。

近年、ブルックナーの曲を演奏会で取り上げられることが

多くなり、そろそろ日本でもブルックナーが好きだという

クラッシックファンも増えてきた。

ブルックナーをCDで聴く限り、曲が“長大”、“難解”

という印象が強いが、生で聴く機会が増えれば、聴きなれる

ためか、ブルックナーの曲の理解度は高まるような気がする。

新年度に入って最初の定期演奏会とあって、演奏会終了後、

みなとみらい大ホールのホワイエで神奈川県知事・黒岩氏も

出席して“乾杯式”が執り行われた。

ビールやソフトドリンクはキリンビール横浜工場の提供。

神奈フィルは一時、経営難が伝えられ、一般紙の神奈川版でも

大きく取り上げられたが、その後、財政的に一息ついたとも

報じられた。

ところが、乾杯式では再び経営が苦しくなったと、楽団の

幹部が伝えていた。

その幹部のスピーチの中で、神奈フィルは神奈川県でただ

一つのプロのオーケストラであるが、東京のN響などの

一流オーケストラに比べて技術的には多少劣るところが

ある。しかし、現在の若い優秀な常任指揮者、川瀬賢太郎氏を

迎えて3年目になる今年度は技術的にもさらに上を目指して

頑張ると言っていた。

今日の演奏は熱のこもった良い演奏だった。

指揮者に尾高忠明(おだか・ただあき)を迎えての定期演奏会を

聴きに横浜のみなとみらいホールに行った。

尾高忠明がNHK交響楽団を指揮する姿をTV画面で見てきたが、

実際にステージで指揮する姿を見たのは初めてである。

尾高忠明をTVで見るのとステージで見るのとは大違いで、

心なしか神奈川フィルハーモニー管弦楽団の音が前に出ている

ように感じたのはオーケストラのメンバーが名声高い尾高忠明

が指揮するので緊張した、あるいは、張り切って演奏したか

そのどちらか分からないが、素晴らしい演奏ぶりに感動した。

演奏した曲の1つがウォルトン作曲の交響曲第1番という

木管、金管、打楽器が思い切り派手な音を出す曲だったせいか、

客席もステージも興奮の渦に巻き込まれた感があった。

先月、16年2月の定期演奏会で演奏されたベートーベンの7番のシンフォニーでの

フルート奏者の演奏が素晴らしく、演奏が終わって指揮者が先ず真っ先にフルート奏者を

指さして立たせ、見事な演奏ぶりを称えたが今日も尾高忠明はフルート奏者を立たせて

フルート奏者を称賛していたのが強く印象に残った。

今日の演奏曲目ではエルガーのチェロ協奏曲が宮田大(みやた・だい)を迎えて演奏された。

宮田大のキャリアは第9回ロストロポーヴィッチ国際チェロコンクールで優勝したなど

輝かしいものがあるが、アンコールに応えて演奏したバッハの無伴奏チェロ組曲第3番から

ブーレの演奏を聴くと、宮田大は優しい音を出すチェロ奏者だという印象だ。