PDF「第Ⅶ章 各部の納め1:屋根 5.瓦葺き 6.雨水の処理・雨樋」A4版10枚

Ⅶ 各部の納め1:屋根

5.瓦葺き

耐熱性、耐久性、耐火性に優れる。JIS規格がある(JIS A5208)。

粘土製(粘土瓦と通称)、セメント製(セメント瓦)、スレート製(厚型スレート、スレート瓦)がある。

セメント瓦は、近年厚型スレートに移行しつつあり、厚型スレートの材料は、石綿入りから無石綿の補強成型セメント板に代ってきている。

粘土瓦、セメント瓦、厚型スレートは、メーカーにより形状が異なる。

瓦葺きは、風などによる被害が全面に及ばないため、規格品ならば部分的な葺き替えで済む。

近年は、耐風・耐震性能を向上させた防災瓦も施工されている。

標準的な桟瓦の形状・寸法・重量など 以下は最も利用例の多い型

注1 日本の瓦葺きには、本瓦葺(下図)と桟瓦葺きがある。

当初は中国から移入された本瓦葺きは、谷をつくる平瓦と平瓦の継目に被せる丸瓦の2種類の瓦で構成された。

江戸中期に、平瓦と丸瓦を一体化した桟瓦が考案され、以後、施工の容易さから広く普及する。

現在は桟瓦葺きが普通。寺院等では本瓦葺が使われている。

注2 “F”は、当初はfrench(フランス式)のF。現在はflat:平ら:の意。メーカーにより多種多様な形がある。

注3 S型の“S”は、spanish(スペイン式)の意。

元来スペイン瓦(通称洋瓦)は、日本瓦の本瓦葺き同様、谷の下瓦と継目に被せる上瓦の2種類の瓦で構成される。

現在は日本の桟瓦と同じく、両者を一体化したS型が主流。

注4 一般に、瓦屋根は重量があり重心位置が高くなるので、地震に弱いと言われるが、それは、軸組を基礎に緊結した場合である。

寺院等の古建築は、現在よりも数等重い瓦屋根だが、概して地震の被害は少ない。据え置きの基礎の場合、確実な軸組であれば、重量が重いほど安定する。

【軒先の仕様と垂木】

日本家屋構造(明治37年:1904年発行)の仕様では、

瓦屋根と金属板葺き(当時はブリキ:鉄板にスズを被せたもの 又はトタン:鉄板に亜鉛を被せたものが主流)が掲載されている。

左図:通りから見上げる下屋は化粧木舞天井として淀、広小舞を用い、上屋は垂木に広小舞、垂木鼻先には鼻隠しを打つのみとしている。

右図:化粧垂木を用いている。(両図共に化粧軒先では、下が「淀」、上が「広小舞」の呼称になっている。)

「垂木・軒先まわり 納り例」:破風板、垂木表し、広小舞+登り淀、(軒桁:垂木彫り)

破風板は、一般的には際垂木の外側に同じ高さで鼻先を垂木先端より出して取付け、上に登り淀をまわす。

垂木を表す場合(軒天井を張らない)、垂木の先端を広小舞より出す納めがある。

この際には、垂木の先端(鼻先)が風雨にさらされるのを防ぐため木口に銅板を被せることがある。

〈垂木寸法 1,818/4:@450㎜(1尺5寸)の場合 細身の垂木にする場合は1,818/5:@360㎜(1尺2寸)〉

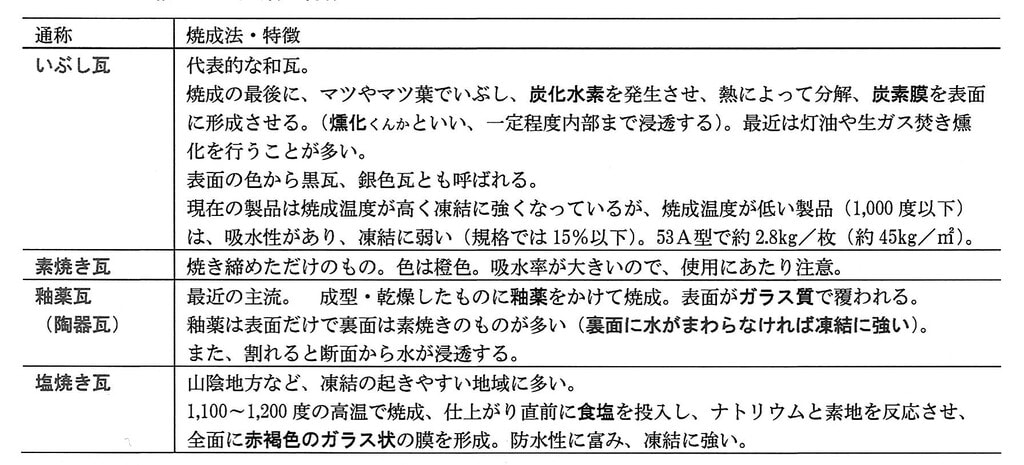

2)焼成法の違いによる粘土瓦の分類・特徴

以下では桟瓦葺きについて解説する。

3)桟瓦の規格と種類(日本工業規格JIS A 5208-1996年 粘土瓦)

桟瓦葺きの瓦には、基本葺き材の桟瓦と、軒先用の軒瓦、けらば用の袖瓦(そでがわら)(右、左がある)、棟用の熨瓦(のしがわら)、丸瓦、鬼瓦などの役物瓦がある。

桟瓦の1枚の大きさには地域差があり、いくつかの型にまとめたのが以下のJIS規格。

注 「働き寸法」=瓦の全長、全幅から「重ね幅」を引いた寸法(外面に表れ、雨のあたる部分の寸法)

注 「働き寸法」=瓦の全長、全幅から「重ね幅」を引いた寸法(外面に表れ、雨のあたる部分の寸法)

関東では53A型、関西では64型が主体。 埼玉深谷・児玉、北関東(茨城、栃木、福島)は53A型、群馬藤岡は56型が主体という。

地瓦には規格と異なる寸法のものがあり、使用する場合には、事前に調査が必要である。

JISの型呼称は、1坪あたりに必要な桟瓦の平均枚数で示す。

53A型の場合

流れ方向の働き寸法:全長から重ね寸法70㎜を引いた寸法。きき足(葺き足、有効長、働き長さ)と呼ぶ。

幅方向の働き寸法 :全幅から重ね寸法40㎜を引いた寸法。きき幅(有効幅、働き幅)と呼ぶ。

2)桟瓦の葺き方と勾配

屋根下地は、基本的に他の葺き材の場合と同じで、針葉樹系の無垢板材(スギなど、相ジャクリ)12㎜以上、または構造用合板(特類)12㎜以上の野地板+防水紙(アスファルトルーフィング940以上)を敷きつめる。

軒先の広小舞、けらばの登りよどの形状は、瓦の形にあわせ、バチ型にする。

軒先では、瓦を据えるためによどまたは瓦座(かわらざ)を取付ける。瓦座の前面には軒先面戸(のきさきめんど)(金属製・樹脂製・漆喰・木製)を取付ける。

・葺き方には、土葺き(つちぶき)(土居葺きどいぶきと呼ぶこともある)と引掛け葺きがある。

土葺き:下地上に葺土(ふきつち)を敷き、瓦を貼り付ける。古代から行われている方法。風に強い。土を敷く分、屋根重量が重くなる。

(土居葺:アスファルトルーフィング以前に使われた木をそいだ薄板を張りつめる工法。

通称とんとん葺き。瓦の葺き土を受ける。 土居塗り(どいぬり):瓦下に土(荒木田土あらきだつちなど)を塗ること)

引掛け葺き:下地に瓦桟を流し、瓦尻にある突起(爪つめ)に引掛け、瓦を釘で下地に留める方法。現在、主に行われる方法。土を敷かないため屋根重量は軽くなる。

関西地方では、引掛け葺きと土居塗りを併用する葺き方も行われている。風に強いという。

・軒先面戸:スズメグチとも呼ばれる。瓦下にできる隙間を埋めるため、従来は漆喰が用いられていたが、近年は金属板やプラスチック製品を瓦座等に釘打ちすることが多い。

プラスチック面戸 断面と正面

プラスチック面戸 断面と正面

本瓦葺葺きの場合の面戸板 日本建築辞彙より

本瓦葺葺きの場合の面戸板 日本建築辞彙より

・瓦葺きの勾配:3寸5分(3.5/10)勾配以上とされるが、4寸勾配(4.0/10)以上が確実。 勾配の決定にあたり、視覚的な効果も検討する必要がある。

・軒の出、側軒(そばのき)の出:軒の出、側軒の出は、半端がでないように、使用する瓦の寸法、割り付けを検討して決める。

瓦屋根の形状、名称と必要な瓦