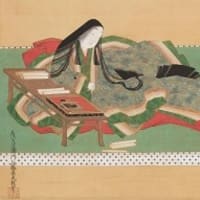

6-1.伊勢の恋の知性と真情

馬場あき子氏著作「日本の恋の歌」~貴公子たちの恋~ からの抜粋簡略改変版

伊勢は貫之にも劣らず春の歌の名作が多いが、恋の歌では断然貫之を凌駕している。前代の小野小町のロマンチックな恋の歌ともちがい、それはリアルな詞書を負った場面とともにあるものが多いだけ、宮廷に身を置く女性の物言いの手本としても尊重されたにちがいない。

伊勢が相手の名を明かさず詠んだ恋の歌も詠んでみたい。

物思ひけるころ、ものへまかりける道に、野火の燃えけ

るを見てよめる

冬枯れの野辺とわが身を思ひせばもえても春を待たましものを 「古今集」恋五

(愛を失ったわが身を冬枯れの野とたとえられるなら、野にはやがて「思ひ」の野火も放ち、草がまた萌え出る春を待とうものを、とてもそれは期待できそうもない)

伊勢は大きな恋の舞台の花形だったかと思うと、意外にもこうした失恋の歌をかなり残している。これは相手との間柄が疎遠になった頃、外出して野火の光景に出会い、自分にはもう野火を打つ力が残っていないようなさびしさを味わった時の歌だ。

「物思ひけるころ」という憂愁の表情をあらかじめ詞書に出しておいて、眼前に広がる野火の光景を比喩として詠んでいる。そこに立体感が生まれ、真情がにじむ一首だ。「思ひせば」とか、「待たましものを」という女性的な屈折をニュアンスとした物言いが、未練な情の訴えとして有効に働いているといえるだろう。

「伊勢集」をみると、伊勢は「人のつらくなるころ」とか、「人の心かはりたるころ」「物いみじう思いはべりけるころ」「なき名立ちけるころ」というような歎きをうたった歌もあって、その恋は当然ながらむずかしい世間との葛藤とともにあったことがわかる。

人知れず絶えなましかばわびつつもなき名ぞとだに言わましものを 「古今集」恋五

(二人の恋が人に知られることなく終わってしまうのであったなら、つらく悲しい思いをしながらも、「単なる噂ですよ」と言ったことでしょうものを)

この歌「古今集」では「題しらず」とあるが、「伊勢集」では「人のつらくなるころ」とか、「人にしらるべきかぎりしられて、つらつら物の有ける比(ころ)」など詞書がつけられていて、ここにいう「人」は仲平であろうとされる。歌がらは先にあげた「野火」の歌と似た出来方をしている。「人しれず絶えなましかば」という仮定の物言いをした上句に対し、、「ー-言わましものを」と、思い切れぬ情を残した言い方終わっている。結果に対する後悔を、諦めきれず言葉にする屈折が、いかにも女性的で、愛隣感の醸される物言いである。女文体の特質をもっているといえるだろう。

つづく(「伊勢」と「小野小町」をランダムに選んでいきます。つぎも「伊勢」の予定)