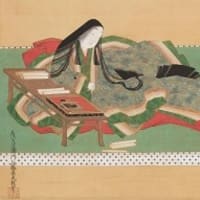

6-2.伊勢の恋の知性と真情

馬場あき子氏著作「日本の恋の歌」~貴公子たちの恋~ からの抜粋簡略改変版

伊勢の恋の歌で最も人に知られているのは、やはり「百人一首」に入った次の歌である。

難波潟みじかき蘆のふしのまもあはでこの世をすぐしてよとや 「新古今集」恋一

これはどんな場面で詠まれたのだろう。「新古今集」では、四撰者がこぞって推した伊勢の代表歌だ。

「難波潟の名だたる蘆(あし)の、ごく短い節と節との間、それほど短い逢いもできずに、この世を過ごせと仰しゃるのですか」というもの。名所の風物詩の蘆をもち出して情調を作り、微小な視点「節」へと注目をみちびいて、ささやかなつつましい逢瀬の時間の密々とした感覚を体感させる上句。

これだけの言葉のわざを前提にして、下句では艶と怨とをないまぜたような女性的なくねりのある口調で、「あわでこの世を」と拗ねてみせ、「すぐしてよとや」と甘やかな問いかけの物言いの声をひびかせる。いわば女歌の典型の一つといえる名歌であろう。

一首の風体は温雅であるが技巧は緻密で、韻律はやわらかでしかも勁(つよ)い。伊勢の代表歌というに足るものである。

多くの「恋」の歌で注目された伊勢であるが、悲恋の気配を感じさせる「涙」とともに詠まれた歌をあげてみよう。

あふことの君にたえにし我が身よりいくその涙ながれいづらん

これは宇多院が延喜十三年(913)に主催された「亭子院歌合」に提出された歌。

「あなたとの逢いも絶えてしまった私の身から、いったいどれほどの涙が流れ出るのでしょう」という。別れても、恋しさばかりは打ち消せず残っていて、回顧とともに涙が流れるというのだが、「涙の量」に注目したところがじつに斬新である。

「伊勢」の項 完 (次の予定は「小野小町」のつづき)