出口王仁三郎の芸術

http://i.imgur.com/Fe2gJif.jpg

http://www.peeep.us/d06245e0

http://megalodon.jp/2015-0117-0517-36/i.imgur.com/Fe2gJif.jpg

出口王仁三郎の耀わん

http://i.imgur.com/STn4yJm.jpg

http://www.peeep.us/757aa682

http://megalodon.jp/2015-0117-0519-29/i.imgur.com/STn4yJm.jpg

出口直日の芸術

http://i.imgur.com/Mx8eCrW.jpg

http://www.peeep.us/ca58870c

http://megalodon.jp/2015-0117-0510-56/i.imgur.com/Mx8eCrW.jpg

出口すみこの芸術

http://i.imgur.com/SKSbHZg.jpg

http://www.peeep.us/47629d0c

http://megalodon.jp/2015-0117-0513-10/i.imgur.com/SKSbHZg.jpg

出口日出麿の芸術

http://i.imgur.com/dvmTZrx.jpg

http://www.peeep.us/35013a7d

http://megalodon.jp/2015-0117-0502-59/i.imgur.com/dvmTZrx.jpg

出口聖子の芸術

http://i.imgur.com/OoyPZgS.jpg

http://www.peeep.us/cd537228

http://megalodon.jp/2015-0117-0506-44/i.imgur.com/OoyPZgS.jpg

出口紅の芸術

http://i.imgur.com/NskaBnC.jpg

http://www.peeep.us/af63c7ec

http://megalodon.jp/2015-0117-0508-28/i.imgur.com/NskaBnC.jpg

出口なおの芸術

http://i.imgur.com/pXUrmz3.jpg

http://www.peeep.us/bcb37896

http://megalodon.jp/2015-0117-0515-03/i.imgur.com/pXUrmz3.jpg

出口王仁三郎とその一門の作品展

http://i.imgur.com/tLMECGG.jpg

http://www.peeep.us/1cf8dfde

http://megalodon.jp/2015-0117-0459-45/www.peeep.us/1cf8dfde

大本歴代教主の作品

http://i.imgur.com/tbcb2Nk.jpg

http://www.peeep.us/2af23bfb

http://megalodon.jp/2015-0117-0501-02/i.imgur.com/tbcb2Nk.jpg

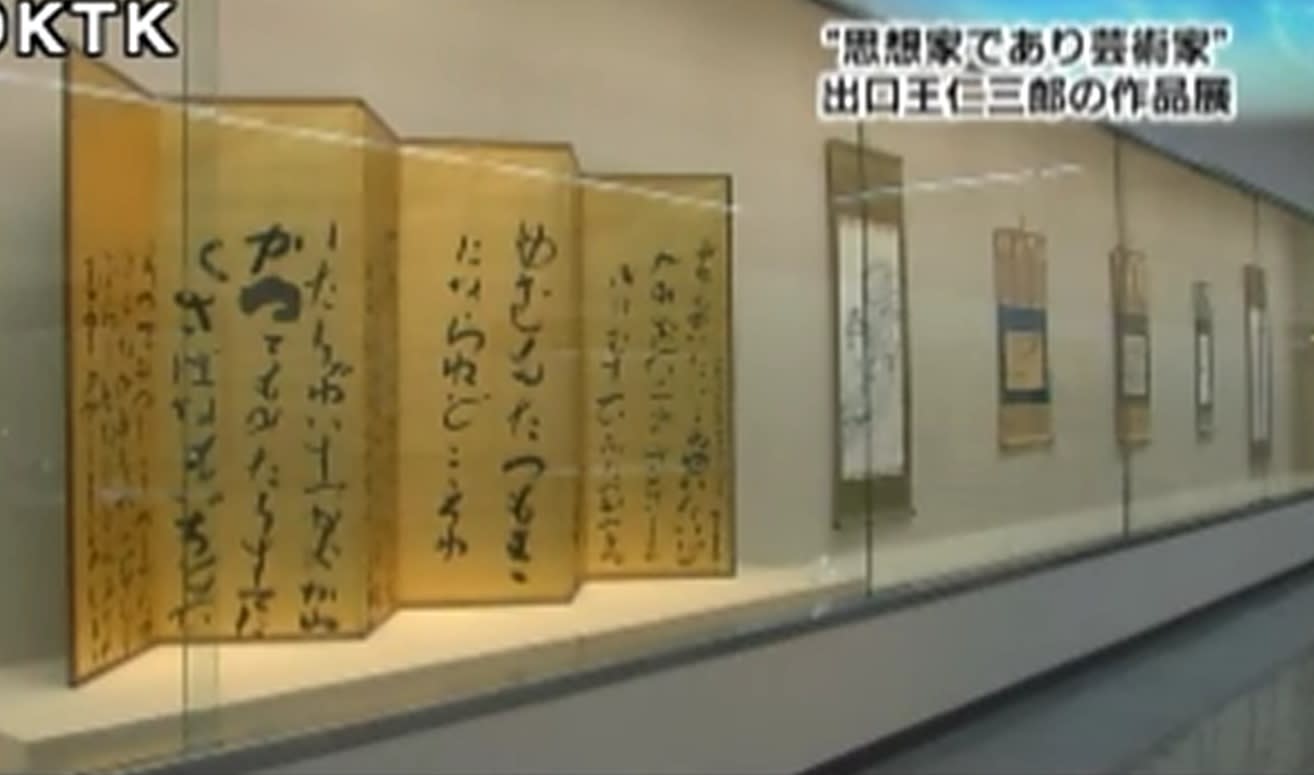

出口王仁三郎の芸術の世界

(石川県)

明治から昭和の宗教家で晩年に芸術家として評価された出口王仁三郎とその一門の作品展が金沢市ではじまり、鮮やかな色彩の茶碗などが訪れた人の目を楽しませている。

宗教家として知られる出口王仁三郎はその晩年の1944年から1年余りの間に3千点もの茶碗を創作。

その楽茶碗の色彩は、当時の評論家から「近代フランスの油絵のよう」と評され、輝くばかりの茶碗「耀わん」と紹介された。

書画などの芸術活動にも取り組み、膨大な作品を残した出口とその一門による作品は、1972年にパリで作品展が開かれたのを皮切りに海外で高く評価されたという。

訪れた人たちはじっくりと作品に見入り、その奔放な作風に触れていた。

この作品展は11月24日まで県立美術館で開かれている。

[ 2104/11/12 20:56 金沢]

出口なおの芸術

■大本開祖と「お筆先」

出口なお開祖大本開祖。

出口王仁三郎とともに大本教祖の一人。

福知山(京都府)の桐村家に生まれ、嘉永6年(1853)綾部(同)の出口家の養女となる。

大工の夫・政五郎の気ままな生活と病臥にもよく仕え、三男五女の母として、糸引き・紙屑買いで生計を立て、過酷な試練を生き抜く。

貧困の中にも、清く誠実に日々を送っていたが、数え年57歳(満55歳)を迎えた明治25年(1892)旧正月、2月3日の節分の夜、「艮(うしとら)の金神(こんじん)」という神が“帰神”し、大本は開教した。

生涯を神の啓示である「お筆先」のご用に仕え、その数は1万巻(半紙約20万枚)におよぶ。

その日常は静寂に香る白梅のごとく清らかで、きびしいなかにも慈愛にあふれ、「この世の亀鑑(かがみ)」とたたえられた。

つねに衣食を節して世の乏しき人々に思いをよせ、世の大難を小難に小難を無難にと、日夜に水ごりをとり、一身を捧げて万民和楽の「みろくの世」の実現と人類の平安を祈りつづけた。

■「お筆先」

出口なお刀自は平素はやさしく物静かであったが、帰神状態には、腹の底から太い凛とした男神の声を叫び、自身でその声を抑えることができなかった。

なお刀自が大声を出すことを恥じ、「艮の金神」に声を出さないように頼むと、神は「筆を持て」といい、文字の読み書きがまったくできなかったなお刀自が、筆を持つと自動書記的に紙に文字が記されていった。

大正7年(1918)11月に昇天するまでの27年間、昼夜を問わず書きつづけられたその数は、和綴じ本で1万巻、半紙にして約20万枚におよぶ。

これを大本では「お筆先」と呼び、のちに出口王仁三郎によって漢字があてられ、『大本神諭』(大本教典)として発表された。

■「驚嘆の外ない筆跡」――終始かわらない精神状態を保つ――

「大本開祖出口なお刀自が明治25年、57歳の折、突如として神感状態になられ、まったくの自動書写のありさまで、霊感のおもむくままに書きつづけられたお筆先の書こそは、何ものにも左右されない純粋無垢な筆致で、まことに尊いものである。

筆の最初のあたりから、おわりまで、ほとんど等しい筆圧で、等しい幅で、しかも等しい速さをもって書かれている。

これは終始かわらぬ精神状態を保っていることをものがたり、とくに墨色までも、さまで変わりのない調子で、これが5枚、10枚ならいざ知らず、1万巻に及ぶというのであるから驚嘆の外はない。

これだけの太さをもつ文字は相当な力量がないと書きこなせるものではない。

一字一字を取り上げても、おおらかで、ゆたかで、どこにもトゲのない温さに満ちあふれており、書きなぐったのではなく、楽々としたためられ、その中に厳粛な格調の高さがうかがわれる」

【綾村坦園(書家)】

http://www.kokondoppo-deguchi-arto-ekspozicio.com/rekidai/nao.html

出口なおが当時使用した机と「お筆先」和綴じ本

出口なお刀自の「お筆先」 「うしとらのこんじ んわかひめぎめ(み)のみ ことで九(ぐ)ちのかみとあ らわれるわへんじよな んし(変性男子)のみたまがおもて になるにちこ(近う)なりたぞよ」

出口王仁三郎の芸術

■古今独歩

出口王仁三郎出口王仁三郎は、最晩年の1年3カ月間、楽焼き造りに没頭した。

その数、3,000点余に及ぶ。

昭和10年(1935)におきた大本弾圧事件により、6年8カ月の未決独房生活を強いられた王仁三郎は、自由の身となった後、昭和19年(1944)の年末から制作を始めた。

その時すでに73歳。

独房で想念を巡らした焼き物造りに精根を傾けた。

粘土をこねて形を作り、竹のささらで表面を穿ち、次から次へと彩色した。

「古今独歩」の楽焼茶?の誕生である。

焼き上がった茶?は「そのうち宝になる」と、惜しげもなく信徒らに分け与えた。

その茶?を手にした信徒らは、戦後の暗い時代の中で、輝くような美しい茶?を家宝にした。

王仁三郎昇天の翌年、昭和24年(1949)に陶芸評論家の加藤義一郎が備前焼・金重陶陽(人間国宝)宅で、王仁三郎の茶?を見て衝撃を受けた。

その時、加藤義一郎は次のメモを書き残している。

「王仁師手造り『天国廿八』『御遊』の二?をみせられておどろく。その色彩とリッチさ、茶?の姿、芸と品格、天才」

このあと、“これこそ明日の茶?”と評して「耀?(ようわん)」と命名。

「耀?顕現」という短文で『日本美術工芸』誌に発表し、日本美術界にセンセーションを呼び起こした。

その後、日本各地で展覧会が開催され、大きな反響を呼ぶ。

昭和47年(1972)、耀?は欧米に渡った。

パリのセルヌスキ美術館を皮切りに、3年3カ月にわたり、6カ国13会場で行われた「大本海外作品展 ―出口王仁三郎とその一門の芸術」である。

この展覧会では、約25万人が大本の美に触れ、色彩豊かな耀?の耀きに魅せられた。

「偉大な力が純化されて、その神髄の魂だけが神秘の夢の中にとけ合っているような自然感。“神技”という言葉が当てはまる例――」白畑よし(美術史家)

出口王仁三郎(でぐち・おにさぶろう)

明治4年~昭和23年 (1871~1948) 明治4年(1871)、京都府亀岡市生まれ。

幼少時代より特殊な霊能力を持ち、“神童”といわれる。

明治32(1899)年、「大本」の開祖・出口なお(教祖)を訪ねて、大本入り。

なおとともに、大本教祖となる。

「人類愛善」「万教同根」の理念のもと人類愛善会を創立するなど、世界平和の建設を目指した。

書画・陶芸・短歌などの芸術作品は膨大な数にのぼる。

著書は『道の栞』『道の光』『霊界物語(全81巻)』など多数。

■別種の感銘“一種の自然さ”

『至誠』という大きな二字を書いた王仁三郎先生の書幅(左)に、これまで私の見た昔からのいろいろな書家、文人、禅僧などの書に接したときの経験と何か違った別種の感銘を深く受けた。

澎湃とした力がいっぱいに溢れているのに、覇気とか見てくれの感じとかのどこにもない一種の自然さがあった。

――私はその書をジッと見ているうちに、自分の気持ちが、大きな山か、ひろい海か、何かそういう自然の懐に抱かれているときと同じような暢々した思いに充ちていることを感じた。

しかもそれは少しも私の気持ちを威圧しない。

【白畑よし(美術史家)】

■現代では見られない〝格調の高さ〟

この水墨作品(『みちのくの滝』・左)は、どこがいいとか面白いとかいうこれまでの古画などに対して用いられる批判めいた言葉を一切超越したような佳さなのである。

二筋の水が一流の瀑布となって手前の黒々とした樹木の向こうに落ちている。

もちろん少しも技巧を弄んだ絵ではないのにかかわらず、片寄った動きのある構図にも、単純に白く抜いた滝水の表現の巧まずして出ている豊かな水量の描写にも、山腹や樹木の簡素な墨書の

手法のうちにおのずからあらわれている複雑な階調にも、現代の水墨専門の画家の作品などには到底見られない格調の高さがある。

足利期の水墨作品の最も優れた長所が現代のこういう作品に繋がっているのを、私は不思議な思いで眺めているのであった。

【今泉篤男(美術評論家)】

http://www.kokondoppo-deguchi-arto-ekspozicio.com/rekidai/onisaburo.html

「至誠」書軸 66.5×13cm

「みちのくの滝」水墨画軸 155×70cm

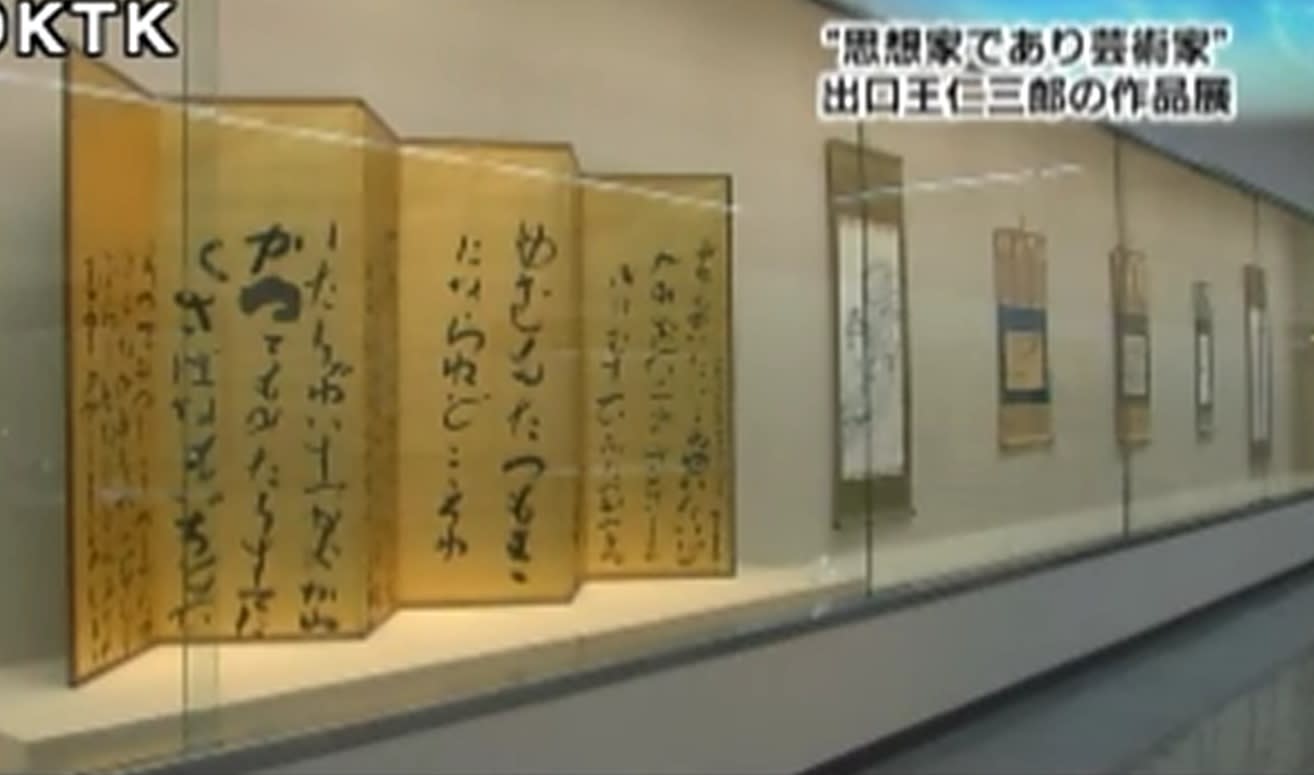

出口王仁三郎の耀?

この耀?は、天国で嬉々として生活を楽しんでいる人々の感情を、赤裸々に発露している。

敗戦の最中にいて、悠然たる心のゆとりを持ち、平然として天国に遊びに行ける人は、日本の明るい将来の見通しを霊感によって察知した人である――

磯野風船子(陶芸評論家)

■耀?(ようわん)

出口王仁三郎による楽茶?は第二次大本事件(1935‐1945)をはさみ、前期・後期の2期に分けられる。

前期は大正15年(1926)2月、54歳のときに、後期は昭和19年(1944)12月末、73歳のときにそれぞれ始められた。特に後期の楽茶?は1年余りの作陶で3,000点余を制作。

王仁三郎が昇天した翌昭和24年3月、陶芸評論家の加藤義一郎が「耀?顕現」と題して発表(「日本美術工芸」誌)、一躍、脚光を浴びた。

国内だけでなく欧米の美術館でも数多く展覧されている。

■「天国廿八」と「御遊」

昭和24年ごろ、陶芸家・金重陶陽と素山が出口王仁三郎の長女・直日を訪ねた折、初めて目にした耀?約50?の中から、直日に促されるままに選んだ?が「天国廿八」と「御遊」だった。

陶芸評論家・加藤義一郎は、陶陽宅でこの茶?を初見し、「形は十全具備、作は光悦、宗全に優るとも劣らない、絵は南欧の陽光のもとに生まれた後期印象派の点描を偲ばせるかがやき」と驚倒、王仁三郎の楽茶?を“耀?”と命名した。

■表面一帯を覆う無数の穴

小さな穴は、この手法のために特別に作ったササラ様のもので、一念一突、王仁三郎が平和を祈念し「かんながらたまちはえませ」の言霊をこめながら打たれた。

■「簓」(ささら)

ささら竹の先を細かく割って束ねたもので、長さ30㎝くらい。かつては民俗芸能の楽器の一種であったり、洗浄器具としてタワシの用もになっていたこともあった。

「父(王仁三郎)の耀?は、陶車によらず手造りで、父の全霊を指先に集中して、一指、一指から、土の一塊一塊に念力を移しつつ、その一瞬一瞬に、地の上に神の国をさだめまつる祈りをこめて、たんねんに形造ったものです。

?体の持つ豊かな広がり、神界の輝きそのままの色彩、天象の紋理をひめたこまやかな刺孔(簓であけられた穴)、たしかに父の祈りは生き生きとしています」

【出口直日(談)】

http://www.kokondoppo-deguchi-arto-ekspozicio.com/rekidai/youwan.html

耀?「天国廿八(てんごくにじゅうはち)」

耀?「御遊(ぎょゆう)」

出口すみこの芸術

天真爛漫(てんしんらんまん)

出口すみこ昭和25年(1950)初冬、篆刻、陶芸、書などに才能を発揮し、美食家としても有名な北大路魯山人が、備前焼の金重陶陽(人間国宝)宅を訪れた。

魯山人がふと床に目をやると、そこには今まで見たこともない書が掛けられてあった。魯山人は驚き、後ずさりする。それからしばらく、穴のあくほどに見入った。

「よがかわりてんかむるいのへたなじおかくでぐちすみこ」

出口すみこの書であった。

出口なお大本開祖の末娘で、幼少から極貧の家庭に育ったすみこは、学校に行ったこともなく、字を習ったこともなかった。しかし、その大らかな人柄そのままの字は、多くの識者に評価されはじめていた。

床に掛かっていたのは、そのままの素直な歌だった。

魯山人は自身が主宰する雑誌の創刊号に次のように記している。

「備前伊部の金重陶陽君の所で、はじめて、すみこ刀自半切の歌を見ておどろいた。その字たるや魅力将軍太閤様ばりで実に天真爛漫、スケールが大きくて自由自在、こんな立派な字を書く人なら会ってみたい…」

(雑誌『独歩』)

念願かなってすみこに会った魯山人は、その人間性にも魅かれた。その後、手紙や贈り物がすみこ宛に送られた。その礼状としてすみこから届いた手紙は、魯山人の居宅の座敷にずっと掲げられていた。

出口すみこ(でぐち・すみこ)

明治16年~昭和27年 (1883~1952)大本二代教主。

明治16年(1883)、出口なお大本開祖の末女として綾部に生まれる。明治33(1900)年、王仁三郎と結婚。

大本草創期から教祖なお・王仁三郎とともにその中枢で教団を支える。

戦後は平和を願い、世界連邦運動にも意を注いだ。

大らかで温かい人柄は「大地の母」と慕われる。

書画のほか、草木染めの織物も数多く制作。

著書に『おさながたり』『出口澄子歌集』『ぼっかぶりのうた』など。

「その字たるや魅力将軍太閤様ばりで実に天真爛漫、スケールが大きくて自由自在、こんな立派な字を書く人なら会ってみたい」北大路魯山人(美術家)

「無邪気な子供の書の美しさに通じながら、世の荒波にもまれてたくましく育った、それも男と違った多くの経験を積んだ女傑でなければ書けない、全く例のない美しさ」谷川徹三(哲学者)

「ある人はこれを天衣無縫とでも形容するかも知れない。この境地こそ、坐忘という語があてはまるのではないかとおもった。自分を忘れ、世界を忘れ、ただ天然自然のあるがままにまかせて、

紙の上だけに自分をはたらかされた結果の所産である」綾村坦園(書家)

http://www.kokondoppo-deguchi-arto-ekspozicio.com/rekidai/sumiko.html

出口直日の芸術

■悠々と遊ぶ大器

出口直日茶道、短歌、書、画、能楽、日本舞踊、陶芸…。

出口直日は、多芸多才の人であった。それは、趣味としてたしなむというものではなく、多忙な日々を送りながらも真剣に打ち込むその姿は、大本の教えである「信仰 即 芸術 即 生活」の実践であった。

多くの文化人・有識者らがその芸術性、人間性に魅せられて居宅を訪れた。

陶芸の人間国宝・石黒宗麿は次のように評した。

「平凡と凡庸とは隣りあわせに存在する。

しかし、平凡にして凡庸ならざるものには、言いしれぬ深さと気高さがにじみ出てくる。

その人の本質、すなわち《人柄》と《心境》の高さが、作りあげていった《モノ》こそは、突飛な技巧など足もとにもおよばないものである。

私が直日さんの陶芸作品を高く評価している所以は、この点にある。

何気なく作られた作品の中に驚くべきものを発見することがしばしばある。直日さんの人間性の高さがそこに結晶されている。われわれはそれに頭を下げる」

「始めから悠々と遊ぶ大器の人である。何でも知っていて、その片鱗もひらめかさないし、高い教養を蔵しながら、深く沈潜して発せずという人である。

愛情を込めて作られる仕事の悦びは、上手とか下手とか常識ではきめられないものである」

出口直日(でぐち・なおひ)

明治35年~平成2年 (1902~1990)

大本三代教主。

明治35(1902)年、王仁三郎・すみこ夫妻の長女として、綾部に生まれる。

昭和3(1928)年、出口日出麿と結婚。

「脚下照顧」「言心行一致」を旨とした教風の確立を目指す。

陶芸・書画・織物・短歌など日本伝統文化を重んじ、茶道・能楽などにも深い造詣を持つ。

信仰即芸術即生活の実践を説いた。

著書に『私の手帖』『こころの帖』『寸葉集』『聴雪記』、歌集『ちり塚』『雲珠桜』など。

「一箇の人として稀な大容、無類の善性。直日陶芸は、清浄無垢、いささかの濁点をもちません」黒田領治(茶陶研究家)

「この頃は、陶器の展覧会がたくさんある。が、国宝級の作家でも、ほしいと思うようなことは少なく、第一値段が高くて手が出せない。

それに比べて、直日さんの作品は、うぶな美しさにあふれており、久しぶりに、ほん物に出合う心地がした」白洲正子(随筆家)

「人間性が作品に現れ、宿命的にどうにもならない天から与えられたもの、如何にさからっても仕様のないものがある――。

これには深い人間性と高邁な精神と教養、それに天賦の愛情が、如何なる技術をも越えて立派な作品になってくるということである」石黒宗麿(陶芸家)

「たとえば山村の女性の手になったような、何ともいえない滋味がある。それに吸い込まれそうである。殊に、その絵付けが面白い。着想は非凡で筆さばきは枯淡である。しかし、絵はどこまでも水々しい。

デッサンが出来ているからだ。私は直日さんの水墨画集を見せてもらったことがあるが、その中に挟まれた数葉の写生画の、線の正確さには驚嘆した。水墨画家としても立派に一家をなす人である。

しかも、専門画家や専門陶工と違って、どの作品を見ても香りがある。幽玄な鎮静だけが占めて騒ぎがない。この作家の精神修練の自らの所産であって、他人には真似ができない。

もし傾倒する者があって形を真似ても香り立つまい」松本清張(小説家)

http://www.kokondoppo-deguchi-arto-ekspozicio.com/rekidai/naohi.html

呉須絵 葦舟文 水指

フロリダヤマボウシ

出口日出麿の芸術

■神仙の境地

出口日出麿が若き日に記した覚書からの著作『生きがいの探求』『生きがいの創造』『生きがいの確信』の3部作(講談社)、その半生が描かれた『神仙の人 出口日出麿』(同)は、多くの人々に感銘を与えた。

書家の綾村坦園は、日出麿の晩年の書について、次のように評した。

「書や画にみられる空間の見事さは、比較するものがないほどすばらしい。また、みがきあげられた墨線のうつくしさも比類がない。しかも、それが実に温かく、生命感にあふれている。

じつに透き通った、仙味をおびた、一つの厳しい世界が出ている。師の書の線は、あくまでも男性であり、決定的なギリギリの線を示しておられる。したがってその点は妥協をゆるさない。

まれにみる清冽無類の書線を形成するのである。

脳裏にわいてくる想念の世界を、字の形に喜びをもって表されている。だから、師の書はおもしろい形のものがある。ところが、根本において文字の形が出来ているから、非常に暗示があるような書になっている。

師の書の境地は清浄境であり、それこそ創作の境地である。また、モノ寂びた遊芸神秘の境地ともいうのであろう。

中国の文字の根本の世界までも悟られて、現在はご自分の情熱の世界に遊んでおられる。ご自分の自由な、まるい仙味をおびた世界に入っておられる。この境地は、神韻縹渺たる、まさに神仙の境地であって、

生ぐさい人間どものおよびもつかない、世の常人ではとても至りえない世界なのである」

出口日出麿(でぐち・ひでまる)

明治30年~平成3年 (1897~1991)

大本三代教主補。

明治30(1897)年、岡山県倉敷に生まれる。

幼少より霊的感受性強く、大正8(1919)年に大本入信。

昭和3(1928)年、出口直日と結婚。

第二次大本事件による弾圧で過酷な拷問を受け、事件後は大本教主を霊的に補佐し、万民の霊的救済に専念する。

著書に『信仰覚書(全8巻)』『生きがいの探求』『生きがいの創造』『生きがいの確信』、句集『山懐集』など。

「至純な宗教の信仰に醸成された人格が自然に紙墨によって、いろいろの形象を生み出し、別天地の世からの到来にもたとえられるような稀有な例――。また風景画の中には、一気に筆線をひきこなして、形象の真を端的にとらえて画かれた例がある。

一幅の絵としてまとまった構図と共に心の内奥からきわめて自然に湧出したとも推察される、その筆勢に興趣を感じる。指頭画のような山岳と、その麓に木のある風景(上画・「山水」)の趣には、南画の巨匠とうたわれている池大雅の

作品を連想させる洒脱な美しい画境がある――。そしてこのような作品こそ、ほんとうの意味で、多くの人々の心眼を明らかに啓発するものであるかを、更めて思い知らされた」白畑よし(美術史家)

http://www.kokondoppo-deguchi-arto-ekspozicio.com/rekidai/hidemaru.html

「美」昭和40年代 24×33.5cm

「藝」昭和40年代 68×62.3cm

「山水」昭和初期 67×34.2cm

出口聖子の芸術

■草木とともに

出口聖子花明山植物園(京都府 亀岡天恩郷=大本聖地の一つ)は、万葉植物をはじめとする草花を、自然に近い状態で保護している。

出口聖子は、その花明山植物園長を長年務めた。

「花明山その」というペンネームで書かれたエッセイ集『草木によせて』は、植物を愛する温かな眼差しと、そのユーモラスな文体で多くの読者に親しまれている。

花明山植物園顧問の村田源(植物学者・元京都大学理学部講師)は、近くで接した一人として、その人柄を次のように語る。

「植物とは、その植物の特性に一番適した場所に育つものと思われがちですが、必ずしもそうではありません。多くの植物は、自分が生きていけるギリギリの環境の中で、けなげに生きています。

植物は、いったん土に根を生やしたら、一歩たりともそこを動くことはできません。ですから、その場所が、どんなに悪条件になろうとも、与えられた環境の中で精いっぱいに生きているのです。

そんな植物の生き方は、まさに宗教原理の実践、つまり運命に逆らわず、“神のみ心のままに”という信仰に根差した生活そのものです。聖子さまは、単に草花がお好きというだけでなく、

そうした植物の生き方の中に信仰をお感じになり、植物に対する慈しみの心をお持ちになったと拝察するのです」

出口聖子(でぐち・きよこ)

昭和10年~平成13年 (1935~2001)

大本四代教主。

昭和10(1935)年、直日・日出麿夫妻の三女として、綾部に生まれる。

草花をこよなく愛し、伝統文化を重んじ、茶道・能楽・八雲琴等に造詣が深く、信仰即生活即芸術の道を実践して、大本の教風を高めた。

昭和55年(1980)、聖ヨハネ大聖堂(米国ニューヨーク州)とカンタベリー大聖堂(英国ケント州)で能『羽衣』を演能。

著書に『草木によせて』『続・草木によせて』など。

http://www.kokondoppo-deguchi-arto-ekspozicio.com/rekidai/kiyoko.html

出口紅の芸術

■火水土のご恩に感謝して

日本の伝統文化や芸術活動をとおして人間性を高めていくという大本の教えは、その時々の教御祖(歴代の教主・教主補)の実践によって多くの信徒に浸透していった。

その伝統を受け継ぎ、出口紅は、大本発祥の地・綾部梅松苑に「みろく村」を開村し、機織り、陶芸、農作業などにいそしんでいる。

神殿に掲げられる「みろく神旗」や御簾などの布地に使用する糸を神苑の草木で染め、機織りをするかたわら、陶芸においては神縁の深い土と水、釉薬の材を用いて多くの作品が生み出されている。

その作品は、組み合わせによりさまざまな趣のある表情を醸し出している。

特に綾部梅松苑に湧き出る「鉱泉」を施した引出黒茶?は、無数の金粉、銀粉が浮き上がり、神秘的な煌めきを放っている。

出口すみこ詠 “ひのごおん みづのおめぐみ つちのおん これがてんち(天地)のかみのみすがた”の歌のとおり、火水土のご恩に感謝しながら作陶はすすめられている。

http://www.kokondoppo-deguchi-arto-ekspozicio.com/rekidai/kurenai.html

綾部梅松苑の北東にある「みろく村」入り口の看板