材料は世界の歴史をつくってきました。

古くは土器の時代。

石器、鉄器。。。

鉄、非鉄金属、プラスチック。。。

数え上げたらキリがありません。

近年では、半導体や炭素繊維など、新たな材料が我々の世界を根底から変えてくれています。

便利な機械も、ドローンなどの世界を変えると言われている新しいハイテク機器も、全て材料の進化の上になりたっています。

では、材料はいったいどのようなものの上に成り立っているのでしょう。

それは、「結晶」です。

結晶とは、科学の教科書のはじめの方に出てくる、サイコロのような形をしたアレです。

原子と原子が結びついて・・・というやつですね。

原子一個では材料の性質を示しません。

例えば、鉄は金属光沢を持った銀色ですね。

酸素は、常温では無色の気体なので見えませんが、極低温では青い液体です。

この銀色の鉄と青い酸素が結びついて赤や黒の酸化鉄になります。

どちらも単体では赤や黒ではありませんね。

結びつくことで、始めて赤や黒という酸化鉄の性質を示したわけです。

この材料の性質は、電子で決まります。

よく、周期表の同じ縦の列にある元素は似たような性質を示すと言われますね。

これは、同じような電子配置をとっているためです。

我々の身の回りの材料は、原子が集まって結晶の形をとり、その時にできた電子配置によって性質を示しています。

つまり、素材の性質を決めているのは結晶と言っても構わないわけです。

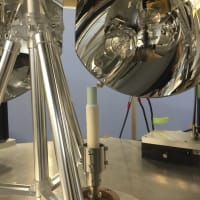

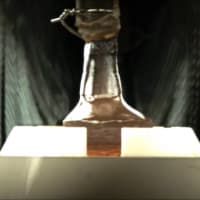

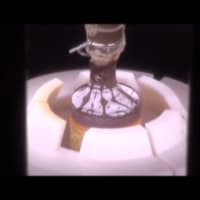

材料科学分野では、この結晶の性質を詳しく解析するために、目に見えるような大きな一つの結晶である単結晶を作って、標準試料とします。

モノの基本である結晶、その結晶を人が理解できるように大きく揃えたものが単結晶というわけです。

言い換えてみれば、単結晶とは、モノを語る上での最も基礎の基礎、土台となるものなわけです。

さらに言い換えれば、イロハの「イ」、言語にとっての読み書きのようなもの、モノを構成する文字が単結晶という訳です。

実は、モノづくりはもとより、材料科学の分野でも、結晶を通らずに新素材開発などが行われていることがよくあります。

文字の書き方を知らない人が文学者や文筆業、論文書きを名乗れるでしょうか?

材料科学とは、実はずいぶん怪しい土台の上に成り立っているものなのです。

資源の枯渇、環境破壊、我々人類が地球を掘り返して様々な材料を取り漁っているうちに、色々な問題が取りだたされて来るようになりました。

もう一度材料を基本から見つめ直して、我々の社会を構成するモノを考え直してみる必要があるかと思います。

逆な見方をすれば、モノを土台である結晶から見直してよく知りながら使うことで、今以上に優れた素材も生み出されてくると考えられます。

そしてその新素材が生み出されてくる課程でも、正しく材料を使い、地球にやさしい科学技術を開発する、そんな世界につながると思えるのです。

そんな未来志向のモノづくりを、結晶科学の立場から作り上げていくことができると考えています。

さて、モノの基本は結晶だと言いましたが、やはり原子だ、いや、素粒子だと考える方もいると思います。

それについてはまたいつか。

単結晶製造装置 AKT技術研究所

〒207-8515 · 東京都東大和市桜が丘2-137-5

中小企業大学校東京校東大和寮3階BusiNest A537

090-7826-9304

古くは土器の時代。

石器、鉄器。。。

鉄、非鉄金属、プラスチック。。。

数え上げたらキリがありません。

近年では、半導体や炭素繊維など、新たな材料が我々の世界を根底から変えてくれています。

便利な機械も、ドローンなどの世界を変えると言われている新しいハイテク機器も、全て材料の進化の上になりたっています。

では、材料はいったいどのようなものの上に成り立っているのでしょう。

それは、「結晶」です。

結晶とは、科学の教科書のはじめの方に出てくる、サイコロのような形をしたアレです。

原子と原子が結びついて・・・というやつですね。

原子一個では材料の性質を示しません。

例えば、鉄は金属光沢を持った銀色ですね。

酸素は、常温では無色の気体なので見えませんが、極低温では青い液体です。

この銀色の鉄と青い酸素が結びついて赤や黒の酸化鉄になります。

どちらも単体では赤や黒ではありませんね。

結びつくことで、始めて赤や黒という酸化鉄の性質を示したわけです。

この材料の性質は、電子で決まります。

よく、周期表の同じ縦の列にある元素は似たような性質を示すと言われますね。

これは、同じような電子配置をとっているためです。

我々の身の回りの材料は、原子が集まって結晶の形をとり、その時にできた電子配置によって性質を示しています。

つまり、素材の性質を決めているのは結晶と言っても構わないわけです。

材料科学分野では、この結晶の性質を詳しく解析するために、目に見えるような大きな一つの結晶である単結晶を作って、標準試料とします。

モノの基本である結晶、その結晶を人が理解できるように大きく揃えたものが単結晶というわけです。

言い換えてみれば、単結晶とは、モノを語る上での最も基礎の基礎、土台となるものなわけです。

さらに言い換えれば、イロハの「イ」、言語にとっての読み書きのようなもの、モノを構成する文字が単結晶という訳です。

実は、モノづくりはもとより、材料科学の分野でも、結晶を通らずに新素材開発などが行われていることがよくあります。

文字の書き方を知らない人が文学者や文筆業、論文書きを名乗れるでしょうか?

材料科学とは、実はずいぶん怪しい土台の上に成り立っているものなのです。

資源の枯渇、環境破壊、我々人類が地球を掘り返して様々な材料を取り漁っているうちに、色々な問題が取りだたされて来るようになりました。

もう一度材料を基本から見つめ直して、我々の社会を構成するモノを考え直してみる必要があるかと思います。

逆な見方をすれば、モノを土台である結晶から見直してよく知りながら使うことで、今以上に優れた素材も生み出されてくると考えられます。

そしてその新素材が生み出されてくる課程でも、正しく材料を使い、地球にやさしい科学技術を開発する、そんな世界につながると思えるのです。

そんな未来志向のモノづくりを、結晶科学の立場から作り上げていくことができると考えています。

さて、モノの基本は結晶だと言いましたが、やはり原子だ、いや、素粒子だと考える方もいると思います。

それについてはまたいつか。

単結晶製造装置 AKT技術研究所

〒207-8515 · 東京都東大和市桜が丘2-137-5

中小企業大学校東京校東大和寮3階BusiNest A537

090-7826-9304