勾玉の形は興味深いです。何故この形なんだろうと色々空想が湧いてきます。2つ合わさって陰陽の丸とか、6と9とか。月と太陽が合わさった形とか。胎児の形とか。色々ですね。

先日、急に妹が三つの勾玉を描かないとと思ったとか言っていました。天井画も着々と進めています。寝不足気味ではありますが。

また、勾玉を胎児の形とすると、超音波のない時代に胎児の姿をオタマジャクシ(お玉杓子)にみたてた方がいたら、それは神通力かも!

無から男女の結合により胎児は宿ります。母の子宮の中で、胎児はおたまじゃくし(魚類)から人間の形になるまで進化をして誕生します。太古の生命体が何億年もかけてやり遂げた進化を母の胎内でたった10月10日で。命の誕生の神秘です。

また、色々調べているとこんな図もありました。淡路島と琵琶湖。なんとも、奥深い!意味がありそうです。イザナギ様とイザナミ様は最初に淡路島をお造りになりました。

ところで、勾玉は翡翠で作られていたようです。新潟県の糸魚川辺りが翡翠の産地です。糸魚川の翡翠の霊力効果は「蘇り・不老長寿」のようです。

古墳の人骨の「胸」に糸魚川翡翠が置かれており、死からの再生、復活を意味し、不老長寿の霊力があると信じられていたみたいです。糸魚川翡翠を持つことが出来たのは、「特別な地位の有力者」か「祭祀・呪術を行う人物」でした。

糸魚川市は新潟県の最西端であり、昔の上野(こうずけ)の越後。つまり上越。その歴史も古く縄文時代、日本列島から朝鮮まで及ぶ翡翠の交易発祥地でした。

翡翠は、日本だけでなく、海外の歴史物や神仙物のドラマでもでてきます。交易の面でかなり貴重だったのではないかと。

確かに、夜光石は黒翡翠。昔電気がない太古、石が夜光るわけですから、それは昔の人は心惹かれたように思います。

また、ジブリ映画が好きな方なら、天空の城ラピュタのヒロイン、シータがもつ飛行石は翡翠だとわかると思います。この飛行石ですが、元々はラピュタ王国にて作られたもので、ラピュタ王家に代々受け継がれていました。

王家の末裔だったシータは特別な時以外は石を身に着けないことで、その存在を隠し、脅威から守ってきました。

その滅ぼされた王家は実は天空には存在していたのです。

宮崎駿さんは映画を作るにあたり、インスピレーションを縄文時代からの翡翠の産地であった越の国にヒントを得ていたのかもしれません。越の国に隠された滅びた古代王朝があると夢想して、翡翠を鍵に映画を作ったのかもです。勝手な私の空想ですが。

飛行石はラピュタの王家の末裔シータが持つと威力を持つのと同じで、パワーストーンとかは持つべき人に辿り着くのかなと思います。私は残念ながら全く持っていません。

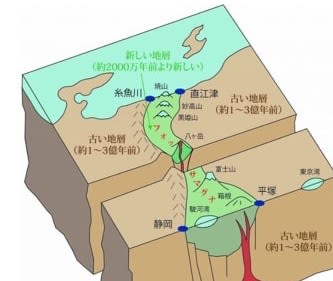

ところで、翡翠の産地糸魚川から静岡にいたる地質は、日本列島を東北日本と西南日本に分ける断層です。糸魚川は、フォッサマグナの西側の境界断層です。日本海から太平洋を縦に分断する割れ目です。

陰陽の分断、割れ目のようにも感じます。

勾玉の翡翠には、穴があけられています。アクセサリーとして身につけるには糸を通さないといけないからともいえますが、とても堅い翡翠に穴を開けるのは至難の技だったともいえます。

しかし、この穴、陰陽の勾玉の中の黒点や白点は意味があり、それは陰陽を繋ぐ穴かもしれないと思いました。

また、勾玉の穴をそのように捉えると素敵だなと思います。2つそろうと丸になりますし、片方を身につけるのは、貴方と一緒に丸になりましょうみたいな意味かな?双子もお腹ではこんな感じかな?

地質の分断は地震を引き起こしますから、なんとも、分かれて欲しくないところです。丸く丸く繋がって欲しい。

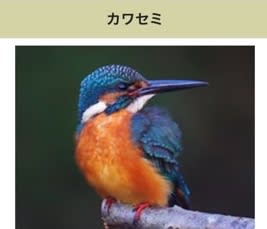

話しは変わりますが、翡翠は青い鳥カワセミの漢字でもあります。メーテルリンクの物語、幸せの青い鳥を探しに旅にでたけど結局は自分のところにいたというお話が有名ですね。

カワセミを表す漢字は沢山あります。翡翠、魚狗、水狗、魚虎、魚師、など。特に魚狗、水狗、魚虎、魚師などの漢字はカワセミが巧みに魚を捕らえる様子から来たとも言われといます。

カワセミは縄張り意識も強く単独行動を好むみたいですね。鉱石としてかなり堅い翡翠と、縄張り意識の強いカワセミ。なんだか、頑なペアですね。笑

堅い翡翠に穴を開け糸で繋げてアクセサリーにしたり、祭祀に使われていたこと、魚や川の漢字が糸魚川の地名にあるから、カワセミが川で魚を捉える姿を空想させたり。青いカワセミが翡翠の色みたいだったり。なんだか、言葉遊びみたいでグルグル糸で繋がり面白いです。

【画像は勾玉画像検索、フォッサマグナ検索より】