いつの間にやら随分と以前のことになってしまったけれども、2009年の早稲田大学エクステンションの秋講座で、「実践的心理学としての仏教」という10回の講座を受講した。担当は大学の春木豊教授ではあったものの、7回まで先生は最前の右サイド、私の前の席で聴講、講義は東大大学院を経て出家され曹洞宗の僧侶となられた藤田一照師(1954-)が受け持たれた。改めてwikipediaで見たところでは灘高出身というから、そちらの関係でもやはり異色の道を選ばれた人ということになるんだろうと思う。作務衣というような身なりでやられていたと記憶する。ともかく、その講義の4回目。3回目のテーマ、「自己Ⅰ 初期仏教のアプローチに学ぶ(無我)」につづいての、「自己Ⅱ 大乗仏教のアプローチに学ぶ(真実の自己)」というテーマでのレジュメにおいてだったのだが、そこに最初にあった言葉、「苦に満ちた現実 その根本的現実は無知 自己や世界を正しく認識しない→物事に対する誤った執着・煩悩→迷い・苦しみ 自己や世界を正しく認識すること=無知の克服」というのがあり、<牢獄としての自己>の例として「城砦としての自己 分離・孤立・内閉・疎外・拘束・麻痺・萎縮・不自由」の言葉が続き、そしてサイモンとガーファンクル(Paul Simon and Art Garfunkel,共に1941年生まれのユダヤ系アメリカ人)のI am a rockがとりあげられていたのである。

1965年のSound of silenceなどにつづいての1966年リリースのフォークロック曲で、私などはリアルタイムで聴いていた曲。今も彼らの曲のファンであるのはまちがいない。その曲が仏教に関わる講義のところにでてきたところにおどろいた。曲に懐かしさを感じた。その時に曲も流された。

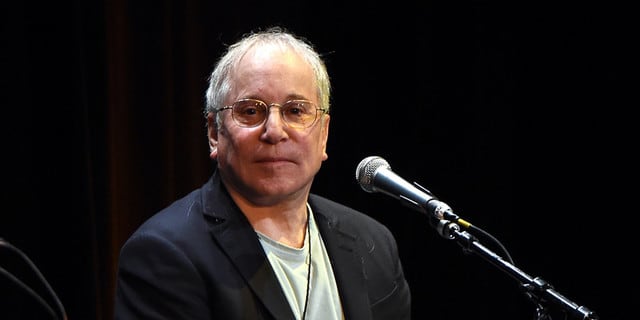

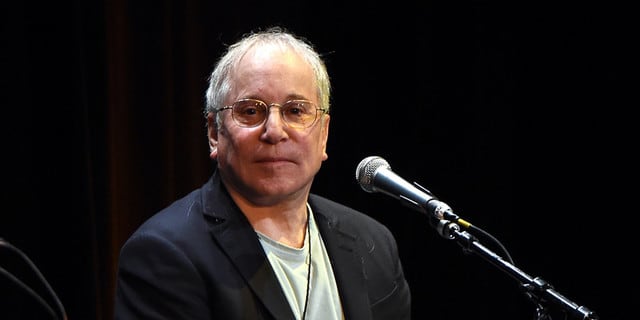

右Paul Simon 左Art Garfunkel

I am a rock(1966) https://www.youtube.com/watch?v=JKlSVNxLB-A

レジュメの中の「城砦としての自己 分離 内閉 孤立」などはまさにこの曲のもの。いわば「徹頭徹尾」内閉する自己を目指した曲の言葉、と思えるものである。

A winter's day/In a deep and dark December/I am alone/Gazing from my window/To the street below/On a freshly fallen,silent shroud of snow/I am a rock/I am an island

I've built walls/A fortress,steep and mighty/That no one may penetrate/Ihave no need of friendship/Friendship causes pain/It's laughter and it's loving I disdain/I am a rock/I am island

Don't talk of love/Well,I've heard the words before/It's sleeping in my memory/I won't disturb the slumber/Of feelin that have died/If never loved I never would have cried/I am a rock/I am an island

I have my books/And my poetry to protect me/I am shielded in my amor/Hiding in my room/Safe within my womb/I touch no one and no one touches me/I am a rock/I am an island

And rock feels no pain/And island never cries

「ぼくは、岩、ぼくは島なんだ」という言葉の下に・・・・・。壁を造った。堅固な要塞。誰も入ってこれない。侵入できない。友情なんて要らない。痛みを引き起こすだけだもの。そんなのはお笑い。ぼくは、そんなものは見下げたものとする。愛のことなんて話すなよ。むかし聞いたことがあるけどね。今はもう記憶の中で眠っているだけのもの。死んだようなそれを目覚めさせたりなどしない。愛したりしなければ、泣くこともないんだしね。ぼくは、自分の本を持っている。ぼくの詩の言葉が、自分を護ってくれる。甲冑に護られてるいると同じ。そうして自分の部屋に潜み、胎内にいるように安全に感じている。誰にも接触しないし、誰も僕に接触することはない・・・・・・。ぼくは、岩。ぼくは、島。岩が痛みを感じることはないし、島が泣くことも決してない。

私はかつて1968年のアルバムBookendsを持っていて、当時から随分と聴いたもので歌詞も殆ど今でも覚えている。歌える。特にA Hazy Shade of Winter(冬の散歩道)などはよく歌ったと思う。映画「卒業」で使われたMrs Robinson(ミセス・ロビンソン)もこの集中。I am a rockは、このアルバム以前の曲ということになるけれども、 作詞・作曲はPaul Simonということで1966年リリースとして1941年生まれの彼が24、5歳の頃の作詞として良いのだろうか。この徹頭徹尾の内閉指向というのが、どのような彼の中から出てきたものかということを考えてしまう。それほどの心を抱いて生きてきた人であるの? 現実の彼のイメージと重ねて思わざるを得ない。だが、現に彼はこの詩の言葉を書き、And my poetry to protct me と言っている。詩の言葉が自分を護ってくれる。甲冑、兜のようなものにまで感じている、という言葉に託している非常に強い思い。彼にとってはそれは特別なもの、ということが伝わらずにはいないし、抽象的すぎ、捉え難すぎ、それこそ感覚的、言葉だけのものに過ぎないではない? と思いつつも、でも訴えたいことは伝わるような部分に思える。全体をどのように受け止めたらよいのか。

彼はこの曲についてこのように言っているのだけれども。 "The loneliest people in the world are those that cannot share their lonliness,through fear,pride or anger.And the ache builds walls,fear populates their dreams and pride is then jailer of the soul "。心を他と分かち合えない最もさみしく孤独、孤立している人々に対して、彼らがどのようなことを願い求めるようになるか、Paulは見ている。

これは、2000年10月のパリ、オランピア劇場のコンサートでの、"I am a rock"

https://www.youtube.com/watch?v=H9_jQ9HA1fc&list=WL&index=143

この時Paul Simon、59歳。歌われた中の一曲ということだけれども、こめられている思いが伝わるplayということになるでしょう。このとことん内閉しようとする歌詞の曲。この曲の言葉に慰められる人の存在、救いを得ようとする、人の世界で苦しむ人のあることが浮かぶ。例えば、ある種の差別により心的に自殺にまで追い込まれかねない人の孤立感、絶望。如何に自分の心を護るか。オリンピア劇場のPaulを見れば、歌うことを通してそうした苦しむ人に向けて語りかけようとしていることがうかがえる。祈りのような思いを感じさせる。最初に録音した当時の、フォークロックのリズミカルに進む音の流れの中に聴く言葉とは殆ど別な、経てきた人生時間を感じさせる重く、ずしりとくる喉から出る言葉の一つ一つがあるかのようである。眼に涙を滲ませているようにも映る。

最初の方のvideoには1662ものコメントがある。共感を思わせるコメントを眼にする。a rock feels no pain,and an island never cries. 誰しもが心、傷つくことがある。岩は痛みなんか感じない、という言葉が耳に流れ込んでくれば、そうでありたい自身の心をイメージする。誰も侵入することのない確固と護られた独立した島は、涙のような脆さを見せることはない。というイメージも、傷つけられない自己を求める心に幻想を与えてくれる。曲に、言葉に、心に、思いに触れてくる何らかのものがあることを膨大な数のcommentsに見る。

************************************

講義のレジュメにI am a rockの曲が示されたのには、孤立する心の状態として示すに相応しいことからであったのだろうけれども、仏教としてはそうした自己の超克、無我へと至ることが救いとして説かれることが分るが、Paulたちの住むのは別の精神世界。I am a rockにおいては、絶対の壁に護られた苦渋の安らぎがその行き先。無我はそこにはなく、私はいなければならない。私あっての世界。現実。

In 2004,with Dalai Lama