釧路から国道240号線を北上。雨足が止まず、途中の丹頂鶴公園や阿寒湖もパスして、オホーツク管内に入ってきました。道の駅あいおいで休憩し、家族に名物くまやきを買ってあげました。子供は大喜びなのだ。

このちっさい魚はトランスルーセントグラスキャットフィッシュ。

このちっさい魚はトランスルーセントグラスキャットフィッシュ。

留辺蘂温根湯温泉到着。みんな見たかった道の駅構内にある山の水族館へ。現在は北の大地の水族館として、観光客に大人気のスポットです。

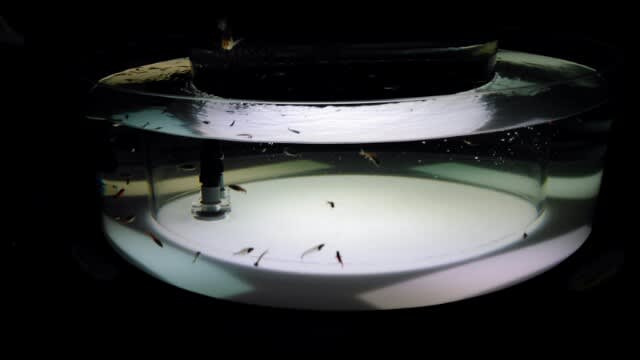

入って左側の頭上アトリウム、滝つぼの水槽。ヒメマスの優雅な泳ぎを下から観察できるのだ。

ヒメマスは、道内では阿寒湖、チミケップ湖、支笏湖と限られた所しか生息しません。道内ではチップと呼ばれ、馴染み深い魚です。成長過程で陸封型と降海型に別れ、降海後はベニザケになるんだよ。

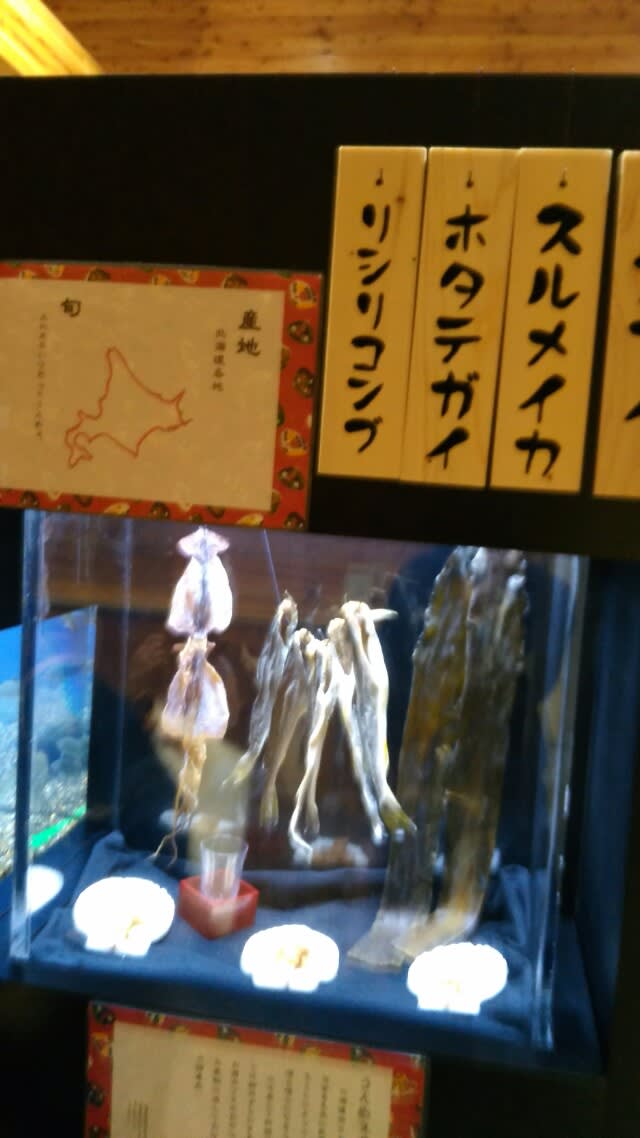

なんまらうめえ生き物展開催中。

ホッカイエビ。道民の間では、ホッカイシマエビと呼んでいます。

このブログでも何度か登場しているとおり、塩ゆでが抜群にうまいのだ。

カレイも、海に近い川や沼等の淡水の混ざった、汽水域にいるものがあり、ヌマガレイとクロガシラカレイがそうです。

うんめえ食べ方はやはり煮付けでしょう。刺身も上等ですが足が早いので、ありつくことはほとんどありません。

そして、川の女王アユ。道南を北限としています。これはやはり塩焼きかな。

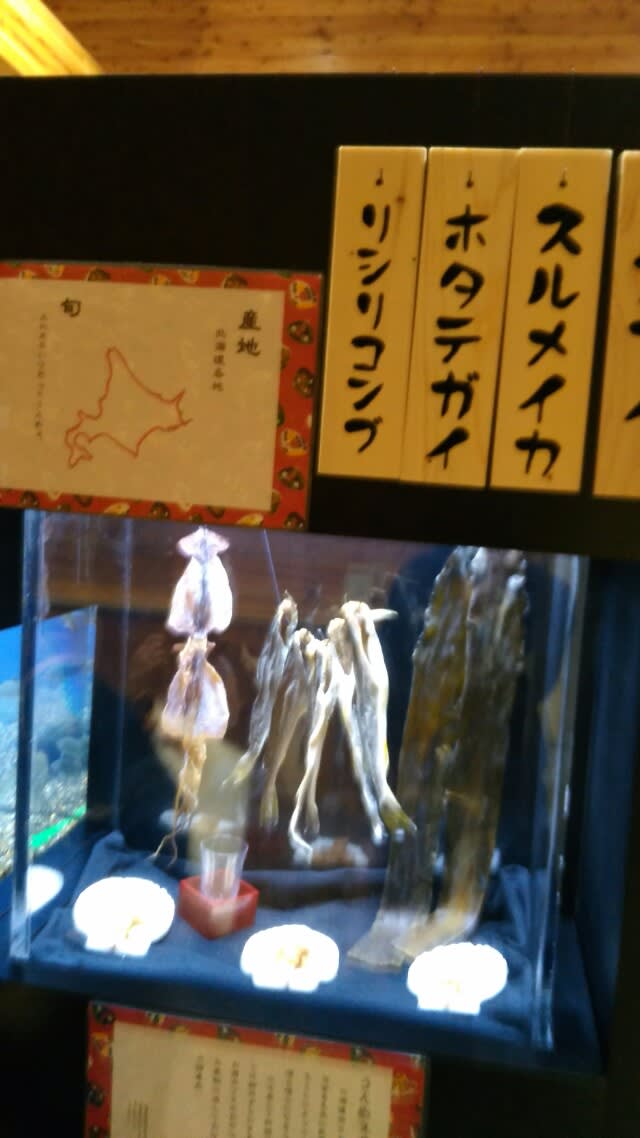

こちらは海水代表のうめえもんが、乾物になって登場。もっきりの肴として、海の塩気とミネラルが口に広がり、もうたまんねーべや。

水槽にお膳が用意されています。さあ、今日の肴は何で行く?

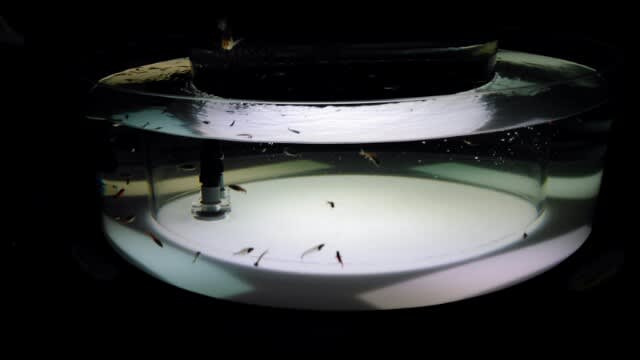

ドクターフィッシュの水槽。

手を入れることができます。

すぐに寄ってきて吸い付き、角質を食べてくれるという。子供によればこそばゆいとのこと。

アーチ状の水槽。けっこう凝っているんだよね。

色とりどりの魚。熱帯魚のようだけど、これも淡水魚?

全てアフリカのマラウィ湖原産。こんなに色彩豊かな淡水魚って、世界にはいるんだ。

テトラオドン・ムブ。淡水のフグです。

顔がユーモラスなので、水族館の人気者です。

アジア地域の熱帯系水槽。

ブタバナガメが元気よく泳いでます。

ピラルクーやレッドテールキャットフィッシュなど、南米の大型の魚たち。

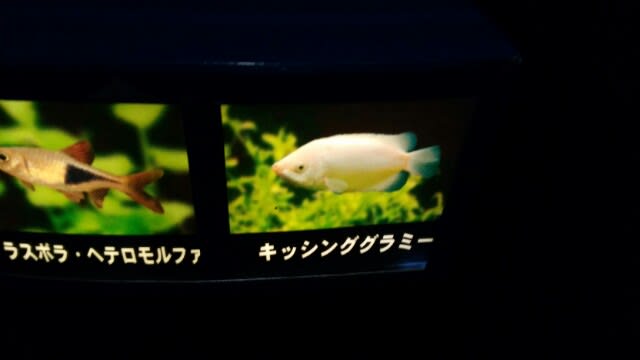

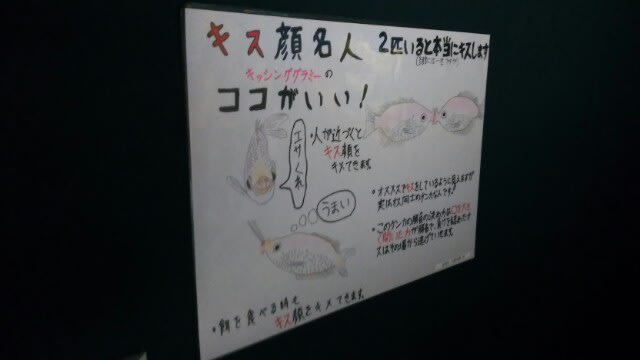

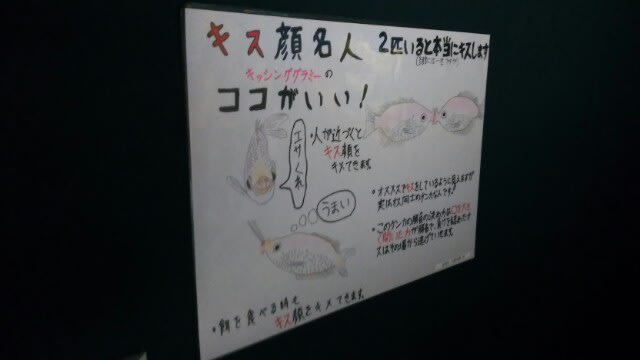

キッシンググラミー。

キスをする(オス同士の喧嘩で)ので、この名前です。

人が寄ってくると、キス顔で迎えてくれる。

ほーらきた。キスしてちょ。

このちっさい魚はトランスルーセントグラスキャットフィッシュ。

このちっさい魚はトランスルーセントグラスキャットフィッシュ。

「半透明なナマズ」という意味で、ほんと、あばらが見えてスケスケだよ。

ヤマメの生態を観察できる水槽。川の水量が少ないときには、端でじっとしていますが、

水量が増すと上流に向かって泳ぎだします。無理に進まずタイミングを待っているのは、自然と身に付いたものなのだろうか。

ひときわガタイのいい魚。

おお、イトウだ。北海道のほんの一部にしか生息していません。

それにしても、日本の川や沼でこれほどの大型魚がいるとは。こちらでは餌やりタイムで、捕食するのを見ることができます。

屋外に設置してある池、四季の水槽。館内から自然に近い形で観察できます。

急流を再現した環境で、魚の生態をじっくり見てみよう。

6種類の魚が共存しています。

冬は凍った川底で、寒さをじっと耐える魚の姿を観察できます。

ワカサギ。天ぷら揚げたてがうまいんだよねー。

渓流の宝石オショロコマ。

イトヨ。鮭と同じように、川で生まれて海で育つ魚です。

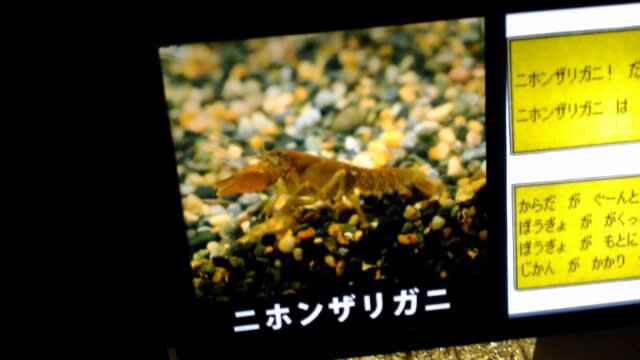

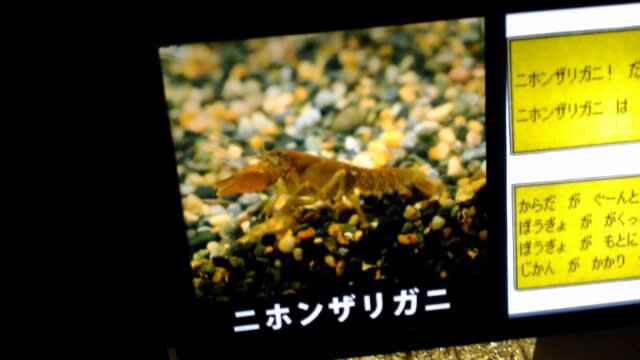

ニホンザリガ二。

絶滅危惧種なので、なかなかお目にかかれないよー。

エゾサンショウウオ。

北海道の固有種です。

水槽コーナーを出て、お土産ショップに行く廊下に、イトウの原寸大ポスターが貼ってありました。いや、でかいねー。

温根湯といえば温泉。近所にはいい温泉涌いてますので、道の駅で楽しんだ後は、ぜひ行くべし!

(記事:2018年8月 Update:2020年3月)