【連載】半導体一筋60年②

それはトランジスタから始まった

釜原紘一(日本電子デバイス産業協会監事)

▲トランジスタ

幕開けはトランジスタから

では、半導体はどのように発展してきたのでしょうか。その前にトランジスタの発明に触れておきましょう。

1947年に米国のベル研究所でトランジスタが開発されました。これが半導体の歴史が始まった瞬間です。それまでは電子機器に真空管が使われていました。しかし、トランジスタへの置き換わりが進むことで、機器が小型化します。また信頼度も向上し、さらに小さい電力で動くようになりました。

ちなみに初期の電子計算機が登場したのは1946年頃です。ひと部屋を占領する程の大きさがあり、2万本もの真空管が使われ、なんと重さが30トンもありました。真空管がよく切れたので、計算機がしばしば停止したと言われています。

▲部屋を占拠していた電子計算機

しかし、トランジスタが使われるようになったことで、使われる電力も非常に少なくなりました。そして信頼度だけでなく、寿命や性能も飛躍的に向上したのです。私たちの身の回りを見ると、昔はラジオやテレビに真空管が使われていました。

日本でラジオ、テレビにトランジスタが積極的に使われるようになったことで、ポータブル化されて普及し、輸出も盛んに行われるようになりました。

▲真空管とブラウン管が使われていた当時のテレビ

▲真空管が所狭しと並んでいたテレビの裏側

生活に大きなインパクトを与えた集積回路

米国で集積回路(IC=Integrated Circuits)が発明されたのは、1959年のことです。これによって半導体の発展は新たな局面に突入しました。

ICとは、トランジスタ、ダイオードなどの半導体や、抵抗、コンデンサなどの電子部品をシリコンチップの中に集積して電子回路を構成したものです。シリコンチップの説明は、半導体の製造方法と関連するので、後ほどすることにしましょう。

当初のICは、一つのチップにトランジスタが数百個~数千個搭載される程度でした。が、技術革新が進みにつれ、搭載されるトランジスタの数は数万、数千万と増え、今や数百億個のトランジスタが搭載されるようになっています。

これは微細化が進んだことによります。半導体の技術革新の歴史はひとえに微細化の歴史と言えるでしょう。ICの高集積化が進むと電子機器の小型化が一層進み、使用する電力も非常に少なくなりました。

電卓は当初、文字通り机に置いていましたが、今では手のひらサイズ。初期の携帯電話も肩にかつぐほどの大きさでしたが、小型化が進むにつれて性能も飛躍的に向上しました。

▲肩にかつぐほどの大きさだった携帯電話

▲小型化が進むにつれ、性能も飛躍的に向上した携帯電話

▲小さなコンピュータのようになったスマホ

工場で「トランジスタガール」が大活躍

当時、トランジスタガールとは「小さくて可愛い女の子」のことを指していましたが、今では死語になっていますね。私が会社に入った頃は、トランジスタの生産ラインには中学校を出た若くピチピチした女の子が大勢働いていました。

だから、白衣を身に着けてトランジスタの生産ラインで働く若い女子従業員のことをトランジスタガールと呼んでいました。トランジスタガールがずらっと並んでいる光景は、テレビのニュースでも取り上げられたほどです。

私の働いていた工場では、彼女たちは2交替勤務でした。正午頃になると、早番と遅番が廊下の両側に並び、引継ぎの昼礼をするのです。うっかりその時刻に通りかかると、若い女性群の視線を感じるハメに。

もう恥ずかしいやら、嬉しいやら。そんな複雑な気持ちを抱きながら、脇目もふらず早足で通り過ぎたものです。それも無理はありません。当時の私は、花も恥じらう20代の独身青年でしたから…。

【釜原紘一(かまはら こういち)さんのプロフィール】

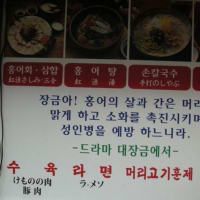

昭和15(1940)年12月、高知県室戸市に生まれる。父親の仕事の関係で幼少期に福岡(博多)、東京(世田谷上馬)、埼玉(浦和)、新京(旧満洲国の首都、現在の中国吉林省・長春)などを転々とし、昭和19(1944)年に帰国、室戸市で終戦を迎える。小学2年の時に上京し、少年期から大学卒業までを東京で過ごす。昭和39(1964)年3月、早稲田大学理工学部応用物理学科を卒業。同年4月、三菱電機(株)に入社後、兵庫県伊丹市の半導体工場に配属され、電力用半導体の開発・設計・製造に携わる。昭和57(1982)年3月、福岡市に電力半導体工場が移転したことで福岡へ。昭和60(1985)年10月、電力半導体製造課長を最後に本社に移り、半導体マーケティング部長として半導体全般のグローバルな調査・分析に従事。同時に業界活動にも携わり、EIAJ(社団法人日本電子機械工業会)の調査統計委員長、中国半導体調査団団長、WSTS(世界半導体市場統計)日本協議会会長などを務めた。平成13(2001)年3月に定年退職後、社団法人日本半導体ベンチャー協会常務理事・事務局長に就任。平成25(2013)年10月、同協会が発展的解消となり、(一社)日本電子デバイス産業協会が発足すると同時に監事を拝命し今日に至る。白井市では白井稲門会副会長、白井シニアライオンズクラブ会長などを務めた。趣味は、音楽鑑賞(クラシックから演歌まで)、旅行(国内、海外)。好きな食べ物は、麺類(蕎麦、ラーメン、うどん、そうめん、パスタなど長いもの全般)とカツオのたたき(但しスーパーで売っているものは食べない)