皆様、お久しぶりです。もう夏も終わりですね。僕の夏休みはあともう少し続きます。

さて今回は先日(去年の冬前位)にヤフオクでの競りに勝ち、やっとのことで手に入れた、Micro Ace JR701系 仙台支社仕様 です。

実車については省略します( 有名な車両ですから特に話すことないんですよねぇ。

模型ですがジャンク品扱いだったんで、クモハ701が100番台でした。まあ、そんなことはどーでもよかったんで30,500円で落としてきました。

そんなことは置いといて、この701系ですがMicro Aceのフライホイールなし旧動力を搭載していて、走行性能が良くありませんでした。

ラビットスタートしたり、走行中にカックンカックンと動く有様でした。

通電板も完全に酸化しており磨き出しを行うと同時に余分なグリスの除去、台車の清掃もしましたがダメでした。

「こんなダメ動力には見切りをつけ、鉄コレ動力化してしまいました。」というのが今回のお話。

そうと決まれば早速作業開始です。

・・・と行きたいところですが、動力ユニットの換装なんてやったことないので、いろんな人の作例を参考にします(

とりあえず、車高の調整が必要みたいなので、現物合わせをしてみます。

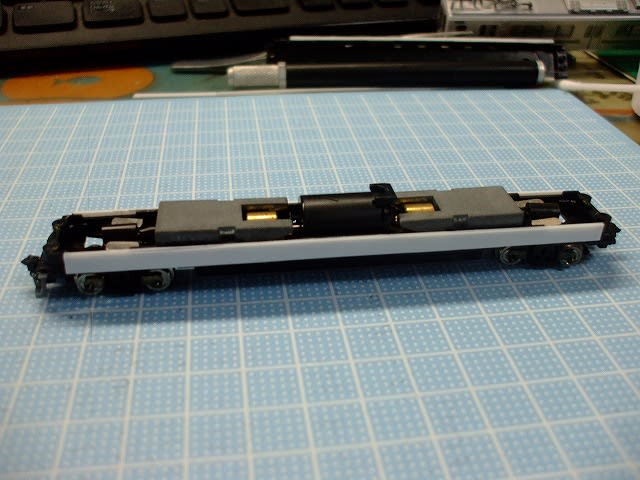

用意したのはこんなもの↓、動力化で余剰になった鉄コレの台枠?の両側に1.0mmプラバンを接着したものです。それを試しに嵌めてみました↓。

車体が広がり、歪んでしまっていることが分かるでしょうか? これだと広すぎるんですね。両側合せて1.5㎜ぐらいならすっぽり車体に収まりそうです。

とういうことで、次に用意したのがコレ↓。0.3㎜のプラ板を2枚組み合わせて0.6㎜位の厚さにしたもの。それを動力ユニットにタミヤの白キャップで張り付けました↓。

これを車体に嵌めてみると↓、歪みもなくすっぽり嵌りました。窓ガラスの元動力ユニットの車体固定用のツメはこの時点で除去してあります↓。

ただ、これだけだと前後に遊びがあるので妻面側にプラ板を0.8㎜分増設し↓遊びを殺します。車体固定用のツメ(黒い部分)も復活させておきましょう↓。

後は、元の動力ユニットの床下機器を切り出して、0.3㎜二枚重ねのプラ板を介して鉄コレ動力ユニットに白キャップで張り付けます。

最後に台車枠も鉄コレ動力の台車リレーフのようにする形で切り出し、車軸のピポッドに合わせるように瞬間接着剤で固定させます。

これで完成です。最後に車高の確認と行きましょう。実はこの瞬間が一番ドキドキ、ワクワクしました。

↑妻面(サハ701-1000)側の車高は文句なしにピッタリですね。運転台側もピッタリでした(併結相手はセット内のクハ700-1016)↑。

あ、BMTNは出品者さんが全車取り付けてくれてたみたいです。クハにはトイレタンクまでついていてホントにジャンク品なのかと思ったぐらいでした。

車高の確認が無事終わましたので、これで竣工です。これで元気に走る701系になりました。鉄コレテイストな走行性能ですけどね。

ちなみに書き忘れていましたが、今回使用した動力ユニットはTM-14です。初めての動力ユニット換装で少し不安でしたが、上手くいって良かったです。

後は、先頭部のBMTNを最近発売されたJRWの227系用のJC6339に交換したいですね。大型電連が雪国を走る車両のそれにそっくりですからね。

そんなところで、今回は終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます