斜め右に進みます。

「梨街道・椎木(しぎ)商店街・みさき」。

「梨街道・椎木(しぎ)商店街・みさき」。

南下する「国道128号」。

門扉のみの敷地。

門扉のみの敷地。

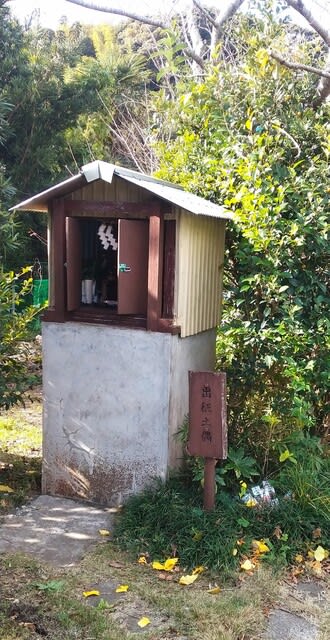

右に小さな祠。「出征土偶」とあります。

「土偶」について、

作られた理由

採集生活をしていた縄文人にとって自然の恵みがいかに大切かを考えると、1万年近く日本各地で作られていたことも不思議ではない気がします。縄文時代については謎が多く、土偶が何のために作られたのかについてはいくつかの説があります。ここでは代表的な二つの説を紹介しましょう。

①身代わりにするため

日本では古代から病や怪我の原因を「ケガレ」のせいと考えてきました。このケガレを身体から移し取り除くために使われたのが身代わり、形代(かたしろ)と呼ばれるものです。

同じように縄文人が形代=土偶を使ったとすると、ケガレを移した土偶を破棄する、つまり壊す必要があります。

この説なら、土偶が欠けた状態で見つかる理由も説明できそうですね。

②霊を慰めるため

古代人の死因として考えられるのが出産にともなう死です。成すすべもなく死んでしまった妊婦や胎児を弔うこともきっと多かったことでしょう。

土偶が妊娠した女性をモチーフにしたものが多いと説明しましたが、この霊たちを鎮め、安らかに送るために土偶が作られたとも考えられています。

・・・

土偶の作られた理由や使い方については諸説あり、謎が多いのも事実です。

はるか昔の縄文時代の人々が何を考え、何を大切にしていたのか。

それをわたしたちに想像させてくれるのが土偶の魅力とも言えます。ぜひ一度土偶を間近で見てみて、縄文時代に思いを馳せてみてください。

(この項、「わつなぎ WATSUNAGI」HPより)

土偶の作られた理由や使い方は諸説ありますが、近現代に至るまで「土偶」が存在していたのですね。

上り坂を進みます。

遠くに水平線が見えています。

↓。

↓。

坂道の途中から右に下って行きます。

旧道は外房線で消滅。跨線橋を回り込みます。

線路で中断された旧道。

「伊南房州通往還(房総東往還)」へ。

「伊南房州通往還(房総東往還)」へ。

「伊南房州通往還」に合流します。

「伊南房州通往還」に合流します。

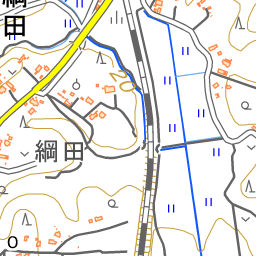

この付近の今昔。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

(1880年代) (現在)→が旧道。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます