聖徳太子は三経義疏を著わした。三経とは勝曼経、維摩経、法華経であり、義疏とはその注釈書である。法華経を解説した鎌田茂雄の『法華経を読む』も義疏ということになる。日本書紀には、606年に皇太子が推古天皇に勝曼経と法華経を講義したとある。天皇は大いに喜び、(褒美として)播磨国の水田100町を皇太子に施し、因って以て斑鳩寺に納めた。

(推古天皇十四年)秋七月、天皇、請皇太子令講勝鬘經、三日說竟之。是歲、皇太子亦講法華經於岡本宮、天皇大喜之、播磨國水田百町施于皇太子、因以納于斑鳩寺。

『聖徳太子』の中で梅原猛は、三教義疏を読んでそれらが聖徳太子の作品であることを確信したと記す。津田左右吉らの偽書説に対して、三教義疏も読まずにそれらが聖徳太子の作ではないとしていることに痛烈な批判を加えている。梅原猛が依拠するものが花山信勝の訳した『法華義疏』である。先月、神田古書店街で掘り出し物がないかと渉猟していたときに、偶然、彼の本をみつけ衝動買いした。文庫本上下2冊組で、ビニールでカバーされていたため中身も確かめずに買った。家に戻りそそくさとビニールを破り捨て表紙をめくったところ、内容があまりに難解で自分の実力では手に負えず、結局は花山信勝のあとがきだけを読んだ。

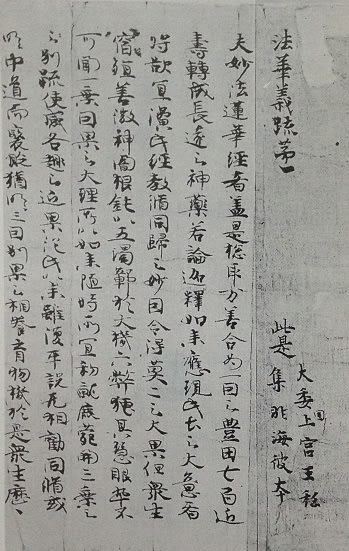

本の最初のページに以下の法華義疏冒頭の写真が載っている。”法華義疏第一 此是 大委上宮王私 集非海彼本”とあり、”大和の国の上宮王の私に集まるところ、海の彼(かなた)の本には非ず”と訳される。花山は、”本来、奈良時代の本はほとんどが朝鮮半島か中国大陸からもたらされた。海外の仏教経典の注釈は上宮王である自分のところに集り、その中から自分の意に適した文章を採用し、簡潔にまとめた。”と解し、義疏は聖徳太子自筆とする。

法華義疏については偽書説が盛んであるが、花山は訳本のあとがきで、”法華義疏を読めば読むほど、義疏を書いたのは聖徳太子以外の何人でもありえないと思うようになった”と述べている。花山の示す理由は以下のとおりであるが、法華義疏の著者に習い、一部私意を付け加える。

1.全四巻にわたって行間や余白に細字で加筆、貼り紙、文字の上下入れ替え、返り点、消字など、本書の著者でなければ不可能と考えられる前後連絡のある統一的加筆修正がなされている。字体は欧陽詢(おうようじゅん=557-641年唐の書家)の筆法が加わっているので奈良中期の文字とみられる。貼り紙があるような草稿本が偽書である可能性は低い。

2.法華義疏など三教義疏は、聖徳太子の死後すぐから太子御製として久しく伝承されていた。

8世紀中旬の鑑真は南岳の恵思禅師が上宮聖徳王として生まれ変わり法華経を弘通されたという信念のもと渡海を決意する。鑑真に同伴した弟子の思託(したく)は、『上宮皇太子菩薩伝』を著して、太子が三教義疏を作ったと記し、772年に入唐した日本僧は揚州竜興寺にいた鑑真の遺弟の霊祐大師に上宮王の撰号のある『法華義疏』四巻と『勝曼経義疏』一巻をもたらした。そして唐僧の明空が『勝曼経義疏』に私抄一巻を書き”上宮王 非海彼本”の注釈をした。9世紀に入唐した円仁がそれを写して我が国にもたらした。 (恵思禅師=6世紀に活動した天台宗の二祖。龍樹が開祖)

708年生まれの智光は自著で三教義疏から多くの引用をしているが、その引用文は現存の三教義疏と相違がない。

天平19年(747年)の法隆寺伽藍縁起並流記資材帳に、法華義疏四巻、維摩経疏三巻、勝曼経疏壱巻が記録されている。

3.法華義疏では光宅寺法雲(467-529年)の書いた注釈書である『法華義記』を直接引挙し、また是非するものが多い。その大胆な批判精神と、経文や先人の解釈にとらわれない独自の解釈の発表、簡潔明晰な特徴など、太子のような大人物であって初めて私集できるものである。

「ただし、私に懐(おも)うには」、「ただし疑うらくは---」、「然れども、これはこれ私の意なり」、「しかれども、私意及ばず。ゆえに、記さざるなり」、「しかれども、私意は少しく安らかならず」、「今、私に釈すれば」、「論ぜざるも明らかなり」、「これに例して推すべし」など、自身のことばで解釈を行っている。特筆すべきは、「実に就いて論ずることを成さば(実例に沿って論ずるとすれば)」ということばの多さで、論議が常に実際的立場からなされているのである。

4.法華義疏の中には、少乗の誤字(正は小乗)、身子と真子の混用、舎利弗と舎利仏の混用など他にも誤字や異字があり、漢字が使用され始めた時期の専門僧でない上宮太子こそその著者としてふさわしい。

5.606年の法華経講義の翌年、太子は小野妹子を隋に遣わし、沙門数十人を同伴させ仏法を学ばせ仏典を請来させている。

6.一大乗という法華義疏独自の用語がある。小乗に対する大乗、三乗に対する一乗を合体させた一大乗は、著者の造語であり、他の義疏にない独自の解釈をしている。一大乗は誰もが仏性を持てるという平等思想であり、これはまさに十七条の憲法の10条に通ずる。

7.法華義疏は他の2義疏に言及しているので同一人物が書いた可能性が高く、解釈は勝曼、維摩、法華の順に要を得てくることから、成立年もこの順番だと考えられる。これは日本書紀の年代順に一致する。

8.著者は安楽行品で”山の中で常に坐することを好む小乗の禅師には親近せざれ”と解釈し、そんなことをしていては仏の教えを世間に弘められないではないかと疑問を呈する。これは先人の天台智や法雲の解釈とは真逆であり、著者の解釈が間違っているのだが、僧侶でない仏教で日本の政治を変えようと考える為政者、すなわち聖徳太子のことばであることを証明している。

またまた、聖徳太子の人間性に惚れ込んでしまった。